Интервью с Михаилом Станиславовичем Стецкевичем

Стецкевич Михаил Станиславович о семье историков, об историческом факультете, изучении всеобщей истории, работе в Музее истории религии и атеизма, научной и культурной жизни в позднесоветский период

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Михаилом Станиславовичем Стецкевичем

Текст интервью несколько изменён в соответствии с пожеланиями респондента.

Что побудило Вас поступить именно на исторический факультет? В одном из интервью Вы упоминали, что у Вас было много историков в семейном кругу. Можете ли Вы об этом вкратце рассказать чуть более подробно?

Пожалуйста, с удовольствием расскажу. Если говорить откровенно, что побудило поступить на исторический факультет. Я бы сказал так, что тут два взаимосвязанных друг с другом обстоятельства. Первое является, конечно, доминирующим, но не могу сказать, что и второе не сыграло никакой роли. Точнее все-таки определенную роль сыграло. Первое – это то, о чём здесь говорится дальше, что у меня было достаточно много историков в семейном кругу. Прежде всего надо назвать моего отца Стецкевича Станислава Михайловича[1], который поступил учиться на исторический факультет ещё до начала Великой Отечественной войны. Потом он в дни блокады довольно определённое такое длительное время работал здесь на одном из производств, потому что считался военнообязанным, но ограниченно годным. Значительную часть блокады он провел в Ленинграде, потом всё-таки его признали годным, и он служил в польской армии, ассоциированной с советской армией, которая называется Армия Людова[2] и закончил войну вот как раз в Польше. Потом, уже перейдя в советскую армию, служил у нас в СССР, завершал службу на Украине, вернулся на истфак и дальше, работая в разных местах, дошёл до звания и должности профессора СПбГУ, тогда – ЛГУ. Конечно в Ленинградском государственном университете, а не так, как мне иногда говорят: «Вы что заканчивали?» «ЛГУ». «Имени Пушкина?[3]» «Нет, не имени Пушкина, это совсем другое». Он работал здесь с [19]58-го по январь [19]94 г.

Естественно, даже… Что было в детстве? Ну, прежде, что меня в детстве окружало? Книги. Я всегда очень интересовался, где лежит какая книга. Даже ещё когда читать не умел, я из какого-то закутка вытащил такой альбом под названием «Девятнадцатый век», изданный в 1901 г., и очень внимательно рассматривал картинки. Ну, конечно, меня там увлекали, в первую очередь, батальные сцены XIX века, в частности, Наполеон в Египте, Бородинское сражение, многое другое. Но вот с этой книжки, которая до сих пор у меня дома хранится, можно сказать, и начался мой путь историка, хотя, естественно, в тот момент, когда мне было 4-5 лет, я об этом не думал. Потом, естественно, круг чтения, круг книг, это все были какие-то исторические романы, исторические сочинения, постоянно звонил телефон, с отцом его друзья и коллеги обсуждали различные рабочие вопросы. Это всё, конечно, определенное влияние оказывало.

Моя мама, Татьяна Александровна, урождённая Чистякова[4], прожила очень долгую жизнь. Она родилась в 1928 г. и немного не дожила до своего 90-летия. Всю блокаду она провела здесь, а отец большую часть блокады в Ленинграде. Она училась на Восточном факультете, но как-то, каким-то образом (я не совсем понимаю даже каким, а сейчас уже и не спросишь) параллельно заканчивала также исторический факультет и вот получила диплом историка и диплом востоковеда. Всю жизнь она занималась историей арабских стран, исламом. Ну, в общем, меня в детские годы это мало занимало, но, когда я стал работать в музее, меня, конечно, это занимало уже гораздо больше, и я получал от неё, ну, буквально до последнего дня своей [её] жизни, много полезных советов. Ну и, наконец, дядя (он, конечно, в меньшей степени повлиял) старший брат отца, Стецкевич Евгений Михайлович. Он прожил очень долгую жизнь, значительно пережил моего отца, хотя был старшим братом. Я знаю, что он некоторое время преподавал в Институте культуры, который тогда назывался имени Крупской, потом работал в хореографическом училище (ныне – Академия русского балета им. А. Я. Вагановой), но там уже он вёл уроки истории и был завучем. Вот, научных каких-то трудов, научных публикаций у него нет. Отец, соответственно, был доктором наук, а мама – кандидатом исторических наук.

Это всё, конечно, оказывало определённое влияние. Ну, например, в школе, вот надо сделать тебе доклад по истории, и ко мне даже одноклассники обращались: «У тебя, конечно, какая-то литература есть». «Конечно есть». Советская историческая энциклопедия, которой я иногда и до сих пор пользуюсь. Библиотека… [респондент исправился] энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Книжки нужные стояли дома. Если не все, то очень и очень многие. К ним можно было обратиться. И самое главное, вы знаете, какой-то такой во мне был всегда интерес к событиям. Вот есть такое выражение: «Как всю жизнь ничего не делать? Заниматься интересной работой». Я недавно буквально на днях своему внуку об этом сказал, потому что просто мне всегда это было интересно. Настолько, что я сейчас внука пытаюсь тоже (он в пятом классе) приобщить немножко к этим делам. Нашёл в интернете (у меня она куда-то затерялась, хотя и была дома) «Историю Древнего Рима» (книгу для чтения, для школьников). Рекомендовал внуку, и сам с удовольствием и интересом снова прочитал, как там для детей все изложено про восстание Спартака. Интересно – вот это главная причина. То есть мне интересно быть преподавателем, мне интересно исследовать какие-то вопросы, писать. Вот, всегда здесь появляется какая-то такая творческая жилка, и это меня всегда привлекало. Наверное, еще есть один такой момент. Я очень плохо отношусь к таким формальным действиям, даже с современной техникой: здесь нажми, тут прибавь, там подставь. Мне нужно, чтобы были какие-то эмоции. Я очень хорошо понимаю как в петровское время солдатам командовали не правой-левой, а сено-солома. Мне бы тоже, наверное, было так легче.

Ну и второе, собственно, я о втором уже тоже начал. У меня были мысли, когда я заканчивал школу, поступить на географический факультет и заниматься экономической географией, потому что география, различного рода вещи, связанные с географическими открытиями, да даже просто карты, например, меня всегда очень привлекали и интересовали. У меня, когда я был в пятом-шестом классе, вся квартира была обвешана картами. Вот, я по ним путешествовал, где, что, как находится. И мне это было очень интересно! Ни о какой, конечно, океанологии я и думать не думал. Мысли были об экономической географии. А главное препятствие заключалось в том, что там надо было сдавать вступительную математику [имеется в виду экзамен]. Я понимал, что, скорее всего, этот барьер мне преодолеть будет очень сложно. Поэтому мечты о географии с некоторым сожалением (но не сказать, что это было для меня катастрофой) я оставил и сосредоточился уже на том, чтобы изучать историю. Об чём, честно сказать, никогда в жизни, ни на секунду не пожалел.

Давайте поговорим немного об университетской жизни. Как проходила Ваша учёба в 70-80-е годы XX века? Какие для Вас, как студента, были наиболее запоминающиеся моменты в процессе данной учёбы?

Тут можно сказать так, что я свои студенческие годы помню очень хорошо. Причём тут есть такая одна интересная вещь. Я когда-то раньше читал, а теперь и сам почувствовал, что люди старшего возраста (я уже так или иначе отношусь к старшему возрасту), они лучше помнят то, что было с ними в молодые годы, чем то, что было недавно. Если напрячься, я бы, мог точно сказать, какие экзамены я сдавал на каком курсе в зимнюю и, соответственно, летнюю сессию. Ну, а оценки я получил практически везде одинаковые. У меня в итоге была только одна четвёрка по диалектическому материализму. Вот, как-то там не все сложилось. Так что студенческую жизнь я помню очень хорошо.

Как проходила учёба в университете? Проходила очень интересно. Сразу стало ощущаться, что по сравнению со школой здесь значительно расширилось пространство свободы, потому что нет такого ежедневного контроля, нет ежедневных домашних заданий. По сути дела, надо было на первом курсе готовиться по-серьёзному, вот так постоянно, только к семинарам по истории КПСС, которые, кстати, велись у нас очень интересно. Конечно, никто – ни преподаватель, который у нас вел эти занятия, ни студенты не пытались высказывать каких-то уж очень таких необычных и нетрадиционных мнений. Но, работая с ленинскими трудами, мы приобретали очень полезный навык работы с текстами. Основная масса поточных лекций у нас читалась в 70-й аудитории, которая сориентирована была тогда иначе: то есть преподаватель стоял там, где сейчас задние ряды, а как раз такая вот «камчатка» (галёрка) – она находилась сзади. Обычно было по три пары занятий. Четыре – это в редких случаях. Сначала занятия велись так: 50 минут, 10 минут перерыв, потом ещё 50 минут – лекция по одному предмету. Потом, уже на третьем курсе, стали заниматься так: 45-5, потом еще 45 и 10 мин. перерыв, и заканчивали в 14 часов, в 14.05. После окончания занятий можно было перекусить: рядом с лекторием в холле был большой буфет, там можно было выпить очень хороший крепкий – «двойной» кофе. Это называлось кофе за 50 копеек. По тем временам немаленькая сумма! И после этого обычно или один, или с приятелями моими, мы отправлялись в библиотеку. Сначала это Горьковская библиотека или читальный зал библиотеки истфака, где сейчас большая аудитория. Вот тут осуществлялась подготовка к текущим занятиям. А уже постарше, на втором-третьем курсе, стал посещать Публичную библиотеку (теперь – Российская национальная библиотека) и Библиотеку Академии наук. Студенческие читальные залы Публичной библиотеки помещались тогда на Краснопутиловской улице (это примерно минут 10 хода от метро Московская). Я жил тогда в Купчино. В общем, было достаточно удобно, позанимавшись, вечером приехать домой. На всю жизнь полюбил работать в библиотеке. Я и сейчас бы работал в библиотеке, но реалии таковы, что дома, благодаря Интернету, книг и источников гораздо больше, во всяком случае по той проблематике, которой я занимаюсь, чем можно найти в библиотеке. Поэтому сейчас в библиотеках бываю, к сожалению, от случая к случаю. Очень хорошая была практика (насколько я знаю, она сохранилась и сейчас) – спецкурсы и спецсеминары проходили по пятницам. Первая половина дня – занимались, как обычно, потом большой перерыв, а потом с 7 примерно вечера – спецсеминары вместе с вечерниками.

Особенно нравились спецсеминары. Почему? Потому что, ну, допустим, собирались те, кто занимается под руководством научного руководителя, примерно сходной проблематикой. Кирилл Борисович Виноградов[5] – мой научный руководитель на протяжении всего времени обучения, как раз руководил теми студентами, которые занимались историей международных отношений. Мы общались между собой, довольно неплохо знали друг друга. Я хорошо помню, что я, учась, например, уже на втором курсе на кафедре Новой и новейшей истории очень хорошо знал тех, кто учится и на третьем, и на четвертом, и на пятом курсах. В частности, на курс старше меня учился ваш преподаватель Олег Юрьевич Пленков[6], а на два курса младше меня – Сергей Александрович Исаев, ныне заведующий сектором всеобщей истории Института истории РАН[7]. Вообще всё было чрезвычайно доброжелательно. Я помню, что доброжелательность со стороны преподавателей это была такая основная черта. Не всепрощение, а доброжелательность!

Ну, конечно, были у нас тогда разные формы коммуникации. Сейчас это понятно уже только студентам моего поколения и старше, но вы об этом не знаете. В вестибюле, прямо напротив входа, на стене висело зеркало. Это был такой своеобразный коммуникатор, поскольку за раму этого зеркала втыкались записки самого разного содержания, в том числе и личные. Могли сообщить, если там какая-то пара не состоялась или что-то ещё. Идёшь, смотришь, нет ли тебе записки, или сам пишешь, что мы в такой-то аудитории. Это были для того времени достаточно обычные вещи, потому что никаких иных средств связи не было. Запоминающиеся моменты… Я вам честно скажу, что думал над этими вопросами, но запоминающихся моментов настолько много, что даже трудно какой-то один такой принципиальный выделить. Причём, наверное, это свойство человека, который приближается потихонечку, так или иначе, к закату, когда вспоминается только хорошее. Вот даже сходу чего-то такого радикально нехорошего, неприятного, злого, обидного на истфаке не припоминаю. Могу вам сказать, что эти пять лет учебы в университете я оцениваю как, ну, наверное, лучшее время в своей жизни. Друзей я здесь приобрёл на всю жизнь, хотя некоторых уже, к сожалению, и в живых нет, а иные очень и очень далеко находятся. Очень мне запомнились слова тогдашнего декана исторического факультета Виктора Анатольевича Ежова[8], сказанные им осенью 1981 г., когда дипломы вручались только мужской части нашего курса, потому что по окончании университета у нас были трёхмесячные военные сборы на границе с Норвегией. Девушки все уже дипломы получили и даже начали работать, а мы приехали со сборов только в середине сентября. Так вот, хорошо помню сказанные им слова: «Получив диплом историка, вы сможете работать в самых разных сферах гуманитарного знания, не только сможете заниматься историей, сможете заниматься и чем-то другим. Историческое образование дает такую возможность». Я подумал, а так ли это? Ну, и как-то вот, что называется, где-то эту мысль сохранил. Потом я убедился в том, что этот тезис был абсолютно правильным.

Спасибо за ответ. Как Вы считаете, какие учителя и преподаватели оказали наибольшее влияние на ваш профессиональный путь? И были ли у Вас любимые предметы в университете?

Да. Ну, начнём с преподавателей. Я бы сказал так, что все те преподаватели исторического факультета, которые у нас вели занятия, преподавали хорошо. От всех них я постарался в итоге что-то взять. С другой стороны, то, что мне не очень нравилось в процессе преподавания, я, конечно, уже старался не брать. Думал: если вдруг стану преподавателем, так никогда делать не буду. Ну, например, некоторые преподаватели говорили так: приходите на экзамен, там вопросы узнаете, а список я вам не дам. Спрашивается, а к чему готовиться? То, что было в лекциях, а может быть, что ещё? Потому что по программе там всегда гораздо больше, чем реально надо было знать. Вот мне это всегда очень не нравилось. А если говорить, собственно, о лекциях и семинарах, то о преподавателях истфака скажу чуть позже, а начну со слов благодарности очень квалифицированным преподавателям Восточного факультета, которые вели у нас курс «История стран Азии и Африки». Прежде всего, это, конечно, блестяще читавший лекции по истории Индии Юрий Владимирович Петченко[9], причём он, я помню, начал с древнейших времен, а закончил на тот момент современной Индией. Идти на занятия к востоковедам было всегда очень и очень интересно, потому что все-таки истфак сосредотачивался на истории стран европейской культуры, а тут все-таки была история стран Востока. Это было необычно, очень хорошие были лекции по истории Китая, по истории Турции, Египта. Надо сказать, что объективно у нас Африки, кроме Египта, собственно говоря, и не было. Вообще как-то она не прозвучала. Ну, что делать? Зато Азия была представлена достаточно масштабно.

Если говорить о преподавателях исторического факультета, так я его буду называть, мне это более привычно, но и вам тоже это понятно. Естественно, потому что, когда говоришь вот Институт истории, есть ассоциация с чем? У нас в Санкт-Петербурге по адресу Петрозаводская улица, дом 7-Б находится Институт истории Российской академии наук. И мне кажется, вот этот термин «институт истории», поскольку я там был соискателем, в большей степени, с ним, конечно, ассоциируется. Когда сегодня говорят: «Институт истории», то возникает вопрос – какой именно? Исторический факультет, так, конечно, более привычно. Своим главным учителем я считаю человека, который никогда не был руководителем ни одной моей студенческой работы. Это Владимир Георгиевич Ревуненков. Он долгое время заведовал кафедрой Новой и новейшей истории. Это был, несомненно, выдающийся преподаватель и исследователь. Владимир Георгиевич в жизни своей занимался разными вещами. Он изучал историю Германии, историю Франции, стран Латинской Америки. Более всего известен Ревуненков как историк Великой Французской революции. Но вот интересная деталь: у Ревуненкова почти нет специальных работ по истории Англии, но в одной его статье даже предвосхищаются некоторые концепции современной британской историографии, в частности, Дж. Кларка, видевшего в Англии второй половины XVII – начала XIX веков не буржуазное общество, а особую модель «старого порядка». Отмечу и его лекции. В них не присутствовало каких-то особых ораторских приемов, но они были очень насыщенными. Он так подавал материал, что хотелось вслушаться, понять, разобраться, а не просто зацепиться за какие-то красивые слова. Ну и, самое главное, его подход к материалу, уже в 60-е и 70-е годы он выдвигал по тем временам достаточно, я бы сказал, необычную и весьма смелую мысль о необходимости критического отношения к оценкам исторических событий классиками марксизма – ленинизма. Он прямо говорил о том, что не все формулировки и заключения Маркса-Энгельса-Ленина есть истина в последней инстанции, подчеркивал необходимость принимать во внимание характер используемых ими источников информации, общий уровень развития науки в то время. У Владимира Георгиевича есть блестящая книга, где всё это детально изложено, называется она «Марксизм и проблема якобинской диктатуры»[10]. Потом все эти его рассуждения вошли в его более обширные труды по истории Великой Французской революции. Поэтому лекции и семинары Владимира Георгиевича отмечаю в первую очередь, это человек, который научил меня и думать в значительной степени, и работать с источником. Даже когда я писал свою сравнительно недавно вышедшую монографию о проблемах английской церковной истории рубежа XVIII- XIX вв., иногда ловил себя на мысли: вот этот тезис Владимир Георгиевич бы точно одобрил!

Второй ученый, которого хотел бы отметить – это, конечно, мой непосредственный научный руководитель Кирилл Борисович Виноградов. Однажды я пришел к нему и спросил: «Кирилл Борисович, а чем бы Вы порекомендовали заниматься на втором курсе?». На первом курсе все студенты писали курсовую по истории КПСС, но это не в счет, поскольку реально это был, скорее, реферат, чем какой-то вариант исследования. И Кирилл Борисович произнес фразу, которая многое определила в моей последующей научной жизни: «Вот, например, Михаил, такая фигура, как герцог Веллингтон». И вот с герцога Веллингтона всё, собственно говоря, и началось, потому что сначала я писал о Веллингтоне как полководце и даже делал даже доклады на эту тему. А потом стал изучать уже внешнюю политику Англии первой трети XIX в. и даже защитил кандидатскую на тему, связанную с историей внешней политики и дипломатии: «Политика Великобритании в системе Четверного Союза»[11]. Это случилось позже, в 1986 г. Кирилл Борисович всегда внимательно читал, действительно читал, а не просматривал все мои труды, делал очень ценные замечания, указывал на какие-то узкие места. Это было чрезвычайно ценно!

Ну, и, если говорить еще о преподавателях, очень серьёзное впечатление производил Руслан Григорьевич Скрынников[12], выдающийся специалист по российской истории. У нас на его лекции ходили не только студенты нашего курса, но и просто интересующиеся. Тогда вход на истфак был свободный, поэтому студенты даже приводили своих друзей и знакомых, насколько я знаю. Потому что это было действительно очень интересно, опять же без особых ораторских приемов, но тем не менее! Ну и, пожалуй, ещё отмечу Бориса Николаевича Комиссарова[13]. Он тоже долгое время заведовал кафедрой новой и новейшей истории. Его лекции по истории Латинской Америки открывали для меня, как и лекции замечательных востоковедов, совершенно новый мир. Поступая на истфак, об истории, допустим, европейских стран я имел какое-то представление, и всё это как-то более-менее и в школе изучалось, а вот Латинская Америка была для меня «терра инкогнита». Борис Николаевич читал очень живо, приводил массу интересных подробностей. Вот, пожалуй, и ответ на этот вопрос.

Любимые предметы я, собственно, уже отчасти назвал. Кроме того, в детстве я очень увлекался историей Древней Греции и особенно Рима, читал довольно много литературы, ну, такой, конечно, в лучшем случае полудетской. В данной связи не могу не отметить блестящие лекции Эдуарда Давыдовича Фролова, по истории Древней Греции[14]. Запомнилась «История России» в исполнении, (тогда это называлось «История СССР») в исполнении Руслана Григорьевича Скрынникова, ну и все предметы, которые читали Ревуненков и Виноградов.

Почему увлекаюсь именно историей Англии? Есть два обстоятельства. Во-первых, мой отец и мама познакомились на курсах английского языка. Наверное, это был символический момент. Во-вторых, я английский язык изучал, ну, буквально, если серьёзно, с детского сада. Потом очень хотел учиться в английской школе, но поскольку жил в Купчино и ездить было далеко, это было невозможно технически. Но стало возможным, когда 213-я замечательная школа из центра города, она была у Пяти углов, переехала в Купчино. Как раз для меня это оказалось очень близко. Я, в общем, на свой страх и риск, можно сказать, в эту школу двинулся. Им нужны были в Купчино новые ученики, потому что они многих потеряли в связи с переездом. Даже своего одноклассника уговорил, который потом филфак закончил, кстати, английское отделение. Я был предупреждён, что мне будут ставить «тройки», но на самом деле это будет «два», но так в итоге не случилось. Я закончил с оценкой «четыре» по английскому языку, который у нас был шесть раз в неделю. Кстати, были и отдельные предметы: «Английская литература», «Американская литература». Никогда бы не справился, если бы не моя прекрасная учительница английского языка, Бескурникова Зоя Сергеевна [вставлено респондентом]. А раз языковая база есть, значит, можно начинать начитывать уже какую-то литературу. Тем более меня история Англии всегда интересовала. Так и шло: через школьных учителей, через английский язык, через художественную литературу. Мы в школе изучали, например, творчество Байрона, учили наизусть его поэмы. Всегда меня влекли XVIII-XIX века. Вот так получилось. Вот почему именно история Англии. То есть я свой выбор сделал, сделал раз и навсегда, хотя есть у меня небольшое количество работ, которые с историей Англии никак не связаны ни прямо, ни косвенно, но всё-таки их явное меньшинство.

Участвовал ли я в студенческих конференциях со своими первыми работами? Да, участвовал. Были ежегодные конференции, они проходили весной, где-то в апреле, студентов и преподавателей исторического факультета. Там выступали практически все преподаватели и лучшие студенты, и вот там можно было обкатать какие-то свои изыскания. Первый такой доклад «Веллингтон-полководец» я сделал в 1979 г. Потом в 1980 г. ездил на студенческую конференцию, в украинский город Ужгород, на самой границе с Чехословакией, нынешней Словакией. Было очень интересно посмотреть на студентов из разных советских республик, других городов, ну и себя показать.

Спасибо. Насколько верно мы понимаем, в 1981 г. вы получили распределение в Музей истории религии (тогда он назывался и атеизма[15]). Расскажите, пожалуйста, о своей работе в музее в период Советского Союза, что вам больше всего запомнилось и всё в таком роде.

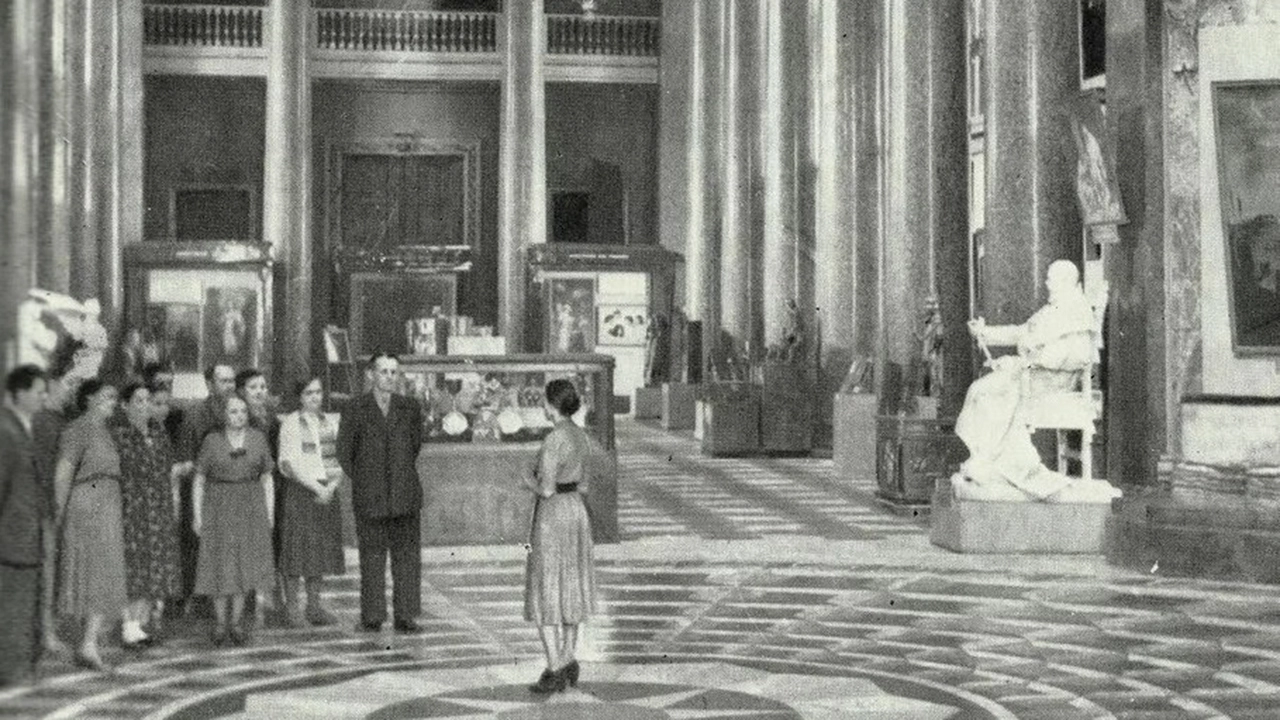

Музей – это большой этап в моей жизни. Я здесь сразу оказался в такой среде, в которой люди-то были очень хорошие, но проблемы для меня – совершенно новые, потому что историей религии я никогда специально не интересовался. Сам я всю жизнь был и остаюсь человеком неверующим. Здесь у меня ничто никогда, что называется, не качнулось ни в какую сторону, и для меня религия всегда была просто предметом объективного анализа, без какого-либо личного переживания веры. Никогда этого со мной не случалось, поэтому я во многом поменялся, но в этом не поменялся совсем. Так что для меня всё, связанное с религией, оказалось несколько, в новинку, но… Я сразу встретился в музее с очень интересными людьми. Вот, например, Евгений Алексеевич Торчинов[16], выдающийся востоковед, был в течение нескольких лет моим, можно сказать, очень близким приятелем. Впоследствии он работал в СПбГУ, заведовал кафедрой, но, к сожалению, его уже с 2003 г. нет с нами. Выпускник исторического факультета Илья Хацкелевич Черняк[17]. Невероятно эрудированный человек, специалист по проблемам итальянского Возрождения. Вот они меня так вот дружески, можно сказать, ввели потихонечку в курс дела, подсказывали, что читать. Как молодой сотрудник, я должен был в первую очередь подготовить экскурсию, потому что музей размещался в Казанском соборе, посещаемость была очень значительной, летом так просто очереди стояли, да и зачастую не только летом, в зимние каникулы, например, и экскурсий можно было водить сколько угодно, а нужно было водить много. И это была одна из таких важных частей работы. И вот как раз я, готовя первую экскурсию, вдруг подумал, что мне всё это тоже очень и очень интересно. Но одновременно я планировал завершить, оформить в виде кандидатской диссертации свою студенческую дипломную работу по британской политике в системе Четверного союза. Мой диплом по объемам, не по качеству, конечно, соответствовал кандидатской диссертации, и мне не хотелось это бросать. В какой-то момент я даже подумал, а вдруг в другом месте придётся работать? А я уже не хочу в другом. И в религиоведение я к тому времени уже погрузился в значительной степени.

В итоге проработал в музее 18 лет, и работа была чрезвычайно насыщенной. Открывалась жизнь в самых разных её проявлениях. Во-первых, это было как раз то время, когда так называемая атеистическая пропаганда велась в значительной степени для галочки, и можно было, не особенно рискуя, сглаживать этот пропагандистский момент и придавать лекции, да и экскурсии в большей степени информационный характер, к чему я и стремился. Никогда не брался за какие-то темы, которые действительно подразумевали антирелигиозную пропаганду, а готовил и читал лекции по таким проблемам, как, например, «Католицизм и современность», «Православие и современность», «Религия и церковь в европейских странах социализма». Иногда лучше получалось, иногда хуже, но лекции, как и экскурсии – это была важная часть работы. Вот сейчас музей в основном сосредоточен на выставках и их изготовлении, и это актуальная задача. А тогда выставок было мало. Я работал в научно-просветительном отделе, и в основном занимался тем, что прослушивал новых экскурсоводов, давал им советы, ездил с лекциями, ну и быстро понял: пропагандистское содержание уже людям неинтересно. Я хорошо помню, когда я вёл экскурсию, как только мы доходили до ленинского декрета об отделении церкви от государства, группа разбегалась. Но в то же время, хочу сказать, музей был крупным научным учреждением. И что сразу стимулировало – можно было активно писать и публиковать научные тексты. А в те годы опубликовать научную статью - целая проблема. В музее же выходило 4 сборника статей в год, то есть сколько хочешь, столько и пиши, и я сразу подумал, ну хорошо, я свою диссертацию завершаю, но и чем-то здесь надо заниматься. Ну, а чем? Конечно, чем-то связанным с Англией, благо такому выбору никто не препятствовал. Я посвятил несколько статей творчеству Байрона. То есть не как филолог, конечно, я изучал его мировоззрение. Потом писал об английском антикатолицизме, храмовой архитектуре и даже о североирландском конфликте. Кстати, некоторые из моих статей вышли в сборнике «Музеи в атеистической пропаганде». Сегодня вряд ли многих заинтересует сборник с таким названием, разве что, если человек специально изучает историю борьбы с религией в СССР. Но между тем не следует забывать, что в СССР религиоведение не только существовало, но и активно развивалось, просто надо было соблюдать определенные правила игры. Например, на начальных страницах любой работы надо было разместить какое-то количество цитат классиков марксизма-ленинизма, использовать их как оберег, а дальше уже излагать свои мысли. Конечно, чем дальше от современности была выбранная тема, тем было легче. Поэтому я всегда говорю студентам – откройте книгу, видите там на первой странице цитату из Ленина, на второй странице опять цитату, идите дальше, потому что если вас контент устраивает, то Ленин там или Брежнев вначале или даже иногда в середине – не имеет большого значения. И вот есть еще один очень интересный момент. Первый справочник, определитель буддистской иконографии был издан Музеем истории религии, его автором был научный сотрудник Андрей Анатольевич Терентьев. Но официально он назывался так – «Использование музейных коллекций в критике буддизма»[18]. Критики там не было никакой, просто спокойный объективный анализ. Но цензура советская, увидев такое название, в содержание вникать не стала и дала «добро». Конечно, в какой-то степени повезло. Но что хочу сразу сказать, что есть такое вот предубеждение, что это был пропагандистский атеистический музей. Но главное, на мой взгляд, заключается в том, что пропаганда была, в основном, ведь где? В этикетках, в текстах, в экскурсиях. Экспонаты-то, по сути дела, и сегодня в значительной степени те же самые. Иностранцы, которых я неоднократно водил по музею, всё время говорили: «Вот у вас тут религия Древней Греции, Рима, происхождение христианства. Это мы и так знаем. Где антирелигиозная пропаганда?». Я говорю: «Ну что вы хотите?». Выяснилось, что антирелигиозной пропагандой они считали бы, например, фотографии расстрелянных священников (их у нас, конечно, не было). А всё остальное как антирелигиозную пропаганду они не воспринимали. Поэтому сказать, что музей был каким-то таким пропагандистским, антирелигиозным, совершенно нельзя. Музей назывался «истории религии и атеизма», но, объективно говоря, в этом названии тоже нет ничего плохого, потому что атеизм в истории человечества – это реальность, а не выдумка. Вот так.

А как изменился музей истории религии за период вашей работы? То есть вплоть до перестройки, получается, до распада Советского Союза?

Вы знаете, что я работал в музее до [19]99 г. К этому времени он пережил очень нелёгкие времена. Даже однажды, собираясь на работу в [19]91 г., я услышал по радио, которое тогда было на кухне включено, такую информацию: «Музей истории религии закрыт, а все экспонаты переданы верующим». Но этого не случилось. На грани закрытия, музей, наверное, никогда не был, как я понимаю. Но времена были не самые легкие, потому что неприязнь, которая существовала тогда ко всему советскому, как идеологическому, она неизбежно проецировалась и на музей. Надо было найти какое-то новое место. Отказ от именно вот этой функции атеистического воспитания, он дался, в общем, очень легко, потому что из тех сотрудников, которых я застал, идеей атеистического воспитания практически никто не горел. Все хотели спокойного изучения как линии истории религии, так и линии истории свободомыслия и атеизма в истории человечества. Экспозиция, пока еще она была в Казанском соборе, стала, конечно, более спокойной, более объективной. Исчезли обязательные упоминания Маркса, Энгельса, Ленина, какие-то ксерокопии их работ или что-то ещё в подобном же духе. Эта экспозиция в несколько сокращённом виде просуществовала до [19]99 г. Была проблема в том, что, начиная примерно с 1992 г., тут совершались и богослужения Русской Православной Церкви. Не так легко было эту территорию делить, возникали, конечно, всякие проблемы. Естественно, Церковь настаивала на том, чтобы музей куда-то уехал. Сначала было неясно куда, потом вот появилось это новое здание по адресу Почтамтская улица, дом 14, где музей благополучно размещается до сегодняшнего дня. Но хочу вам сказать, что... Только пару раз после [19]99-го г. я был в Казанском соборе, и, в общем, вряд ли когда-то туда ещё пойду, потому что, когда я вхожу, я начинаю видеть там всю нашу экспозицию, по которой я провёл не одну сотню экскурсий. Вот это объективно так. Вижу там и скульптурное изображение Зевса, и Коран Османа, и многие другие экспонаты. Конечно, храм должен быть храмом, это правильно, но и от воспоминаний никуда не деться. Если применить к музею, термин «конверсия», то, по-моему, она далась достаточно легко и без какой-то особой ломки, и сейчас музей работает, по-моему, функционально очень-очень хорошо, открываются выставки многочисленные, и научная жизнь присутствует. Контакта с музеем не теряю, он остаётся важной частью моей жизни.

Хорошо, спасибо. Я думаю, что этот вопрос об оценке деятельности Государственного музея истории и религии мы можем опустить, потому что вы только что сказали. Вследствие этого перейдём к следующему вопросу. Расскажите, пожалуйста, о том, как зародилась всё-таки религиозная и историческая тематика в такое достаточно тяжёлое для изучения религии время, и, по большей части, что сподвигло вас начать заниматься этим, и как вы думаете, почему, в целом, достаточно большое количество людей обращалось к религии в эти годы?

Да, понятен вопрос. Наверное, окажись я, допустим, ассистентом в вузе, вряд ли я бы этой проблематикой занимался. Но вот есть вещи, которые мне в жизни интересны, понятны и... может быть, я о них изначально ничего не знаю, но потом, с течением времени, я их охотно принимаю. А есть вещи, которые мне не очень интересны, не очень понятны, и я их принимаю только в той мере, в какой это необходимо, или не принимаю вообще. Ко второй категории относится всё, что так или иначе связано с техникой. Некоторый элемент технофобии во мне присутствует. Есть у меня, конечно, и мобильный телефон, и компьютер, но не очень я всё это люблю, никогда в жизни не водил автомобиль, считаю, что это не для меня. То есть с техникой я, как теперь говорят, не особенно рисуюсь. А когда я начал работать в музее истории религии, я понял, что с религиоведением я, напротив, рисуюсь, потому что тут можно найти свою нишу. Поскольку в университете я занимался изучением английской политики, меня стала привлекать прежде всего как раз религиозно-политическая проблематика. Но была большая проблема – отсутствие научной литературы и особенно источников. Литература, в основном, была в Москве, до петербургских библиотек более-менее современная литература почти не доходила, а источников не было почти совсем, и получить их по межбиблиотечному абонементу было очень трудно. Сейчас, благодаря Интернету, эта проблема полностью снята. Если говорить откровенно, никакого специального интереса к изучению религии я до 1981 г. не испытывал. Даже помню, когда сдавал экзамен по научному атеизму и получил список вопросов, я подумал, боже мой... Баптизм, адвентизм, лютеранство, пятидесятничество… Господи, как мне это всё упомнить-то вообще к экзамену? Ну, как-то вот тогда более-менее упомнил, хотя не знал даты Миланского эдикта, и мне было сказано, что это непростительно для историка. Я вынужден был согласиться, так оно и есть, и теперь помню — 313 г. Тяжелое для изучения религии время? Ну, я бы сказал так, да, достаточно тяжелое, потому что какой-то элемент критики официально требовался. Вот был у нас замечательный сотрудник музея – Сергей Николаевич Павлов[19], нет его сейчас уже в живых, к сожалению. Он написал очень хорошую диссертационную работу о становлении христианского догмата о Троице. Но назвать он был вынужден так: «Критический анализ догмата о Троице»[20]. То есть предполагалось хотя бы в заглавии, что должна быть какая-то критика религии. Вот в этом была сложность. По поводу того, что достаточно большое количество людей обращалось к религии в эти годы? Ну, понимаете, я так скажу. В нашей студенческой среде, откровенно говоря, разные, конечно, были люди, но сказать, что вот, когда я поступил в [19]76 г., кто-то всерьёз верил в победу коммунизма, ну, не знаю. Во всяком случае, я таких людей почти не встречал. Был некий официоз, надо было какие-то вещи обязательно говорить. У нас на одном семинаре, помню, преподаватель спрашивает:

- Ну, скажи, вот социализм – это у нас что?

- Ну, тут написано «общество социального оптимизма».

- Ну, хорошо, молодец.

Легко догадаться, что такое капитализм. Давайте все догадаемся.

Кто-то говорит: «Общество социального пессимизма».

И все заулыбались, включая преподавателя.

То есть были какие-то определённые рамки, правила игры, за которые выходить было не надо, но какой-то идеологической пассионарности уже не ощущалось, или я её не ощущал, может быть, это восприятие субъективное. Но почему обращались к религии? А потому что люди воротили нос, если так можно выразиться, от всего официального, от того, что официально навязывалось. Очень, например, приветствовалось изучение истории рабочего движения, народных движений. А вот изучать уже, допустим, историю аристократии, это было проблемно, или изучать историю иных российских политических партий, а не большевиков, это уже всячески тормозилось. Интерес к религии был вызван чем? Потому что, это, может быть, не всегда осознаётся, но надо иметь в виду, что это сейчас у нас, согласно Конституции, не устанавливается официальная идеологии, а тогда такая идеология была- марксистско-ленинская. Но при этом единственной допускаемой официально, хотя и не доминирующей, конечно, контролируемой, но, тем не менее, возможной и допускаемой официально другой формой идеологии была идеология религиозная… Потому что, вопреки мнению некоторых студентов, они каждый год мне говорят, что вот при советской власти религия была запрещена. Никогда она не была запрещена. Другое дело, что развивать религиозные идеи в светском вузе, конечно, никто бы не позволил. Но, тем не менее, интерес-то был почему? Потому что это была хоть какая-то альтернатива. Потому что вот эта казённость, такая стандартность, застойность, если хотите, это было то, что людей в значительной степени от всего официального отвращало, ну, а, кроме того, даже неосознанно религия была не то, чтобы обязательно формой протеста, но чем-то другим, чем-то неофициальным, какой-то отдушиной, противовесом советской казёнщине, которая, конечно, очень ощущалась во времена моей молодости.

Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о Вашем опыте чтения лекций на промышленных предприятиях. Я помню, как Вы об этом говорили, в том числе на семинарах. Как простые люди реагировали на тему?

Очень хотели что-то узнать интересное. Я во многих местах читал: на промышленных предприятиях, в конструкторских бюро, ателье, ресторанах, даже в тюрьмах, кстати говоря, и даже механизаторам на поле прямо, вот когда они лежали на ватниках, а я им что-то рассказывал. При этом уровень каких-то даже элементарных знаний у большинства слушателей был близок к нулю. Отсюда, например, вопрос, который я получил на одной из своих самых первых лекций в [19]83-м г., когда мне даже 24-х лет не исполнилось. А вопрос был на все времена: «В какую часть Библии входит «Слово о полку Игореве?». С одной стороны, интересовались лекциями, с другой стороны очень часто я слышал такую фразу: «Ой, эта лекция что, у нас по атеизму? А вы знаете, вы не туда пришли, у нас верующих нет, у нас тут все неверующие». Вот такая была реакция. Многие считали, что я их сейчас пришел тут агитировать, что называется, против религии. Когда понимали, что это не так... чувствовалась уже определённая раскованность, начинали задавать вопросы, и интерес, конечно, к этой проблематике был. Мне не запомнилось какого-то неблагожелательного отношения, всегда задавали много самых разнообразных вопросов. Но, конечно, это были лекции или перед началом рабочего дня, или в обеденный перерыв, поэтому... вопросы вопросами, а людям, конечно, хотелось заняться и своими делами. Так что такая форма общения, ну, что-то она, наверное, людям давала, но и восприятие как чего-то навязанного сверху здесь также присутствовало. Ведь официально все мои лекции считались лекциями по научному атеизму, и теоретически я должен был выполнять задачу по выработке у людей атеистического мировоззрения.

[1] Станислав Михайлович Стецкевич (1921-1994) — советский и российский историк-полоновед, доктор исторических наук (1968), профессор (1970).

[2] Неофициальное название второго (после Армии Андерса) крупнейшего польского воинского формирования во Второй мировой войне, созданного после поражения Польши и её вооружённых сил в 1939 г. Народное войско польское было создано в СССР в 1943 г. во время Великой Отечественной войны.

[3] Имеется в виду Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.

[4] Стецкевич (Чистякова) Татьяна Александровна (1928-2018) — историк-востоковед, библиотековед.

[5] Кирилл Борисович Виноградов (1921 – 2003) — советский и российский историк, профессор исторического факультета Санкт-Петербургского университета.

[6] Олег Юрьевич Пленков (род. в 1953) — российский историк-германист, профессор исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

[7] Сергей Александрович Исаев (род. в 1961) — кандидат исторических наук, исполняющий обязанности заведующего отделом всеобщей истории, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.

[8] Виктор Анатольевич Ежов (1929 – 2000) — советский и российский историк, профессор исторического факультета ЛГУ — СПбГУ, доктор исторических наук. Исследователь рабочего класса, революционных событий в России.

[9] Юрий Владимирович Петченко (1928 - ?) – российский историк-востоковед, специалист по истории Индии.

[10] Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры: (Историограф. Очерк). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1966. 176 с.

[11] Стецкевич М.С. Политика Великобритании в системе Четверного союза (1815-1818 гг. ): автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Л., 1986. 17 с.

[12] Руслан Григорьевич Скрынников (1931-2009) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1967), профессор Санкт-Петербургского государственного университета, специалист в области истории России XVI—XVII веков.

[13] Борис Николаевич Комиссаров (1939-2021) — советский и российский историк, специалист по истории и источниковедению Бразилии. Доктор исторических наук (1980), профессор, в 1993—2003 заведующий кафедрой истории Нового времени Санкт-Петербургского университета.

[14] Эдуард Давидович Фролов (1933-2018) — советский и российский историк, антиковед-эллинист. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Древней Греции и Рима (1971—2015), директор Центра антиковедения СПбГУ (с 1994 г.); почётный профессор СПбГУ (2010).

[15] В 1954 г. Музей получил название: Государственный музей истории религии и атеизма АН СССР. С 1961 г. Музей был переведен из Академии наук в ведение Министерства культуры СССР. В 1990 г. Музею возвращено первоначальное название — Государственный музей истории религии.

[16] Евгений Алексеевич Торчинов (1956 - 2003) — советский и российский учёный-религиовед, синолог, буддолог, историк философии и культуры Китая. Кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор.

[17] Илья Хацкелевич Черняк (1946-2019) — кандидат исторических наук, заведующий редакционно-издательским отделом ГМИР.

[18] Использование музейных коллекций в критике буддизма: Сб. науч. тр. / Гос. музей истории религии и атеизма; [Редкол.: Т. А. Стецкевич (отв. ред.) и др.]. Л.: ГМИРИА, 1981 (вып. дан. 1982). 175 с.

[19] Павлов Сергей Николаевич (1949 - ?) — философ, религиовед, специалист в области истории христианства. С 1974 г. работал в государственном музее истории религии.

[20] Вероятно имеется в виду работа: Павлов С.Н. Генезис Христианского тринитарного учения: критический анализ : дис. ... кандидата философских наук. Л., 1983. 194 с.