Интервью с Тамарой Григорьевной Федоренко

Тамара Григорьевна Федоренко об историческом факультете, музейной работе, Перестройке и «Разночинном Петербурге».

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Тамарой Григорьевной Федоренко

Расскажите, пожалуйста, как у вас впервые появился интерес к истории?

Ну, сказать к истории, скорее, гуманитарным вообще дисциплинам и к географии в такой же степени. Я до сих пор помню прекрасно у нас совершенно необыкновенный был преподаватель географии и до сих пор мы и все столицы помним, и все на свете мы помним. Вот. Я знаю, что сейчас в школе сокращен этот курс по часам, а у нас была и физическая география, и экономическая география в зависимости от того, как переходили из класса в класс. И было достаточно хорошее школьное образование.

Но сказать, что чисто к истории, я не могу сказать, что это был большой безумный интерес. Но существовал у нас школьный музей и была поисковая группа. И когда был найдены детали* самолета периода Великой Отечественной войны, и были найдены останки летчика, и было из небытия имя восстановлено, у нас в школьном музее была экспозиция. И это очень влияет на, мне кажется, на профессиональный выбор в будущем. Все школьники вели экскурсии, все участвовали в создании экспозиции. И это всё-таки, мне кажется, это очень важно. Очень важно. Проба пера так называемая.

Конечно, хотела я на юридический факультет. Но в моё время на юридический факультет нужно было либо два года производственного стажа, либо членство в партии, либо служба в армии. Вот, я после школы этими не обладала привилегиями, как говорится. Хотя это были не привилегии, а необходимость, жесткая необходимость для того, так же как на философский факультет, на философский факультет в мое время и на юридический факультет принимали только вот с такими вот условиями. Поэтому, ну, решила попробовать себя, предметы все те же самые сдавались: история в обязательном порядке, литература устная, литература письменная и иностранный язык в обязательном порядке.

И когда я приехала, посмотрела, нас принималось не такое количество студентов, как сейчас. Но все же были бюджетниками тогда. Речь не шла о том, чтобы были какие-то платные группы обучения. И когда я увидела, что 50 медалистов на 50 мест, которые предполагалось приём всего-навсего 50 человек, и 50 из них были медалистами, подали заявление, у меня, конечно (у меня медали не было) меня охватила, конечно, я не могу сказать паника. Нет. Здравый смысл, что ну попробовать надо. А в наше время медалисты сдавали только один экзамен.* Они сдавали только историю как профилирующий предмет и по результатам этого экзамена, если они получали пять, больше они не сдавали ничего. Их уже зачисляли. Но если они получали четверку, тогда надо было сдавать все остальные экзамены. Но при зачислении, я думаю, что все равно этот фактор учитывался, хотя профилирующий предмет, конечно, нужно было сдать на пять. Так что вот… На ваш первый вопрос.

Да. А почему вы решили поступать именно в Ленинград?

А потому что я хотела поступать в МГУ. Да. Половина моих друзей, которые закончили на год, на два года раньше школу, они учились в Москве, поэтому Ленинград вообще даже не рассматривался. Но случилось так, что на последние зимние школьные каникулы пришлось мне ехать через Москву в Ленинград и я вышла. День у меня был в Москве. Я приехала на Ленинские горы, посмотрела на это гигантское здание, поняла, что я маленькая, маленькая, маленькая, и мне такое здание не одолеть. Я тогда понятия не имела о том, что гуманитарные факультеты находятся в совершенно другом месте. Вот. Ну и когда я приехала в Ленинград, первое, что я сделала, я пришла, конечно, к Двенадцати коллегиям, посмотрела, поняла, что соразмерно росту моему, так скажем. И это вот все и определило. Так, на второй вопрос тоже ответила.

Как проходил процесс поступления в университет?

Ой, вы знаете, это было, конечно, удивительно, потому что в приёмной комиссии до вступительных, если мне память не изменяет, экзаменов при отборе документов в приёмной комиссии с нами беседовала ещё общественная приёмная комиссия, в которую входили старшекурсники исторического факультета, комитет комсомола, партийный комитет, в том числе в который входили и студенты, некоторые студенты. Проходили собеседования, они расспрашивали, что ты, кто, откуда и почему, и для себя какое-то там мнение составляли, видимо. Но это мнение не было довлеющим для того, чтобы определить твою судьбу изначально. Все решало количество баллов. Да, количество баллов, которые ты набирал. И вот если учесть, что 50 мест у нас было, это включая и искусствоведов, и археологов, и историков, самое большое количество было на специальность истории. Вот, мы тогда не задумывались о том, что у тебя будет написано в дипломе. У нас были люди, которые по три года поступали на искусствоведение. Были люди, которые по два года поступали на археологию. И всё-таки добивались своего. А группы там формировались очень маленькие. Шесть искусствоведов и шесть археологов, по-моему, вот так было. Но не было, вы понимаете, вот острой конкурентной борьбы. Вот этого не было. Я даже помню и мы до сих пор с этой, даже не знаю как сказать, ну однокурсницей, так скажем, дружим. Когда мы писали сочинение, мы не были знакомы абсолютно, но сидели вот где-то там рядом, и она меня попросила посмотреть ее ошибки с точки зрения орфографии, в чем она была, видимо, не очень уверена. И я всё это сделала, и не задумываясь о том, что человек может набрать в результате большее количество баллов. Не потому, что мы были наивными, а потому что атмосфера была другая, понимаете? Вот меня сейчас удивляют выпускники, которые ко мне приходят на работу, и я смотрю, что они не общаются со своими однокашниками. И когда я спрашиваю, а почему вы не общаетесь, мне в ответ звучат такие слова, что «а конкурентная борьба». Я говорю: «Какая конкурентная борьба? А мы в ВУЗе не дружили». Я говорю: «А какая у вас там могла быть конкурентная борьба? Ну какая? За кусок хлеба, что ли, сражались?» Ну, настолько дико для меня это звучит. Это просто люди изменились, люди изменились.

И вот я сегодня в очередной раз подумала утром перед нашей с Вами встречей. Подумала вот о чем. На сегодняшний день успешность каждого музея (поскольку много бумаг подписываю всякого рода) она характеризуется не столько, может быть, деятельностью данного музея, а вот итог, сколько денег заработал музей. И мне несколько лет подряд говорили, что у вас очень дорогой музей, не задумываясь о том, что у нас очень маленькие экспозиционные площади и по пожарным нормам мы больше десяти человек группы не формируем. Об этом никто не думает, это возвращаясь к началу нашей беседы. А важен результат, сколько ты денег заработал. Вот мы на сегодняшний день по госзаданию у нас одна сумма доходная, мы ее уже превысили в три раза. Это, естественно, идёт потом на доплату сотрудникам, на стимулирование их деятельности. Но сам смысл в итоге сводится только к тому, сколько денег ты заработал. И вот, на мой взгляд, скандальная история с выставкой Сурикова в Русском музее, где всё поставлено только, на сегодняшний день, главным образом, на добычу вот этих средств. Но это они совершенно забывают о том, ради чего вообще музей создан. Цель создания любого музея, первая - собирать, хранить и воспитывать на этих исторических примерах.* Понимаете? Вот так, скажем обобщенно. Вот это основные цели, а не добывание денег в бюджет, не покрытие государственных расходов на содержание музея за счет опять -таки, хотя список огромный существует вот льготников. Огромный. Государство устанавливает очень большой список. И доходит, в общем-то, на мой взгляд, до какого-то безобразия. Вот, допустим, на эту же самую выставку Сурикова по членским билетам, служебным удостоверениям всегда музейщики бесплатно пускались на все, во все музеи. Плюс у нас еще есть Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга, Ленинградской области. И там членский билет в этом союзе свидетельствует о том, что ты можешь посетить бесплатно и плюс вкладыш на двух деток, которые бесплатно с этим билетом путешествуют. Так вот, на сегодняшний день, значит, многие музеи отказываются принимать по этим документам на бесплатной основе своих коллег. Объяснение такое: есть один день в месяц, когда музейщики могут посетить бесплатно тот или иной музей. В частности, мы говорим о Русском музее. Но не все же музейщики могут в этот день быть.

Вот когда я начинала свою музейную деятельность, а начинала я ее (плавно переходим дальше) в Загорском историко-художественном музее- заповеднике. Это нынешняя Троице-Сергиева Лавра. У нас, в Москве тоже существовал один день во все музеи города Москвы для музейщиков на бесплатной основе, поэтому все музеи подстраивались в единый выходной день с тем, чтобы можно было посетить эти музеи, понимаете. Это тоже неразумность. Но тогда не существовало ни союза музейных работников, ни творческих союзов музейщиков. Вот первый и единственный был создан у нас в городе, тогда еще в Ленинграде. Поэтому мне кажется, это неправильно.

Хорошо. Я понимаю. Можно чуть-чуть вернуться назад к университету. Как проходила учеба в университете в 1960-е годы? Какая была атмосфера, как вы думаете?

Ну, атмосфера была такая, это было на излёте, мы в 1965 году поступили на первый курс, это уже был в определённом смысле излёт так называемой оттепели. И мы оказались в плену прежних представлений о том, что есть университет через преподавателей, которые до войны преподавали. Многие из них ушли на фронт и, к счастью, вернулись и являлись преподавателями университета, имеющими опыт военный, часть преподавателей находилась с университетом в эвакуации и продолжала свою преподавательскую деятельность. Ну и были, совершенно новые и молодые преподаватели, которые впитали в себя вот всё то, что произошло в стране после смерти Сталина.

Вы знаете, это, наверное, хорошо то, что мы пережили такое время, потому переходя к вашему следующему вопросу о перестройке, это уже было неважно. Это уже было всё неважно, потому что менялись методики преподавания, менялись программы преподавательские, менялись особенно темы спецкурсов. Когда я теперь смотрю вкладыш в диплом и читаю, сколько там спецкурсов, это вообще становится дурновато, потому что я даже не помню о том, что такое я могла выслушать и сдать зачет. Вот. Это не потому, что к нам относились более лояльно. Нет. Очень серьезно и требовательно относились преподаватели к студентам, но очень уважительно.

Там у вас есть вопросы относительно преподавателей, которые запомнились и так далее. Вот нам посчастливилось, мы занимались в том числе и у Сигизмунда Натановича Валка[1], и у Владимира Васильевича Мавродина[2], который в бытность нашу студенческую, был деканом факультета. И Валк уже был достаточно пожилым человеком, поэтому он, входя в аудиторию в первый раз, просил всех представиться по имени-отчеству в обязательном порядке. Особенно, комично это происходило с иностранцами, а их было много у нас из Европы и из Африки были, и для них это было большим удивлением, потому Сигизмунд Натанович обращался к ним исключительно по имени-отчеству и просил (у него была схема зарисованная, где кто сидит) и просил не пересаживаться, потому что он следовал этой схеме при общении с нами, поскольку это общение было двусторонним в обязательном порядке и со стороны преподавателей, со стороны студентов в том числе. Так что…

Вот по поводу, Владимира Васильевича Мавродина, который… Я училась на кафедре медиевистики поначалу, заканчивала я уже на кафедре нового и новейшего времени. И вот эта отечественная история, российская или русская история, она же на первых курсах была для всех в обязательном порядке, в том числе с этими первопечатными законополагающими актами нас знакомили на этих семинарах. И вот мы с Мавродиным в основном читали первый семестр, читали Русскую Правду.

Если учесть, что английский язык у нас был по программе на уровне филологического факультета, языковые были группы, весь набор был распределен на три языковых группы: английская, французская и испанская. И многие наши однокашники, которые никогда не изучали в школе испанский язык, они пошли на испанский язык. И я знаю этих людей, которые до сегодняшнего дня связаны не столько в силу профессии своей, а в силу любви к Испании, к языку, к литературе, к истории, вот даже будучи на сегодняшний день профессорами, они заканчивают снова какие-то курсы языковые, которые по два года с носителем языка. Это не для того, чтобы быть там где-то гидами, где-то переводчиками. Нет, а просто вот чтобы закрепить свои знания, которые давались 50 с лишним лет назад.

Так что от Владимира Васильевича Мавродина, я запомнила, например, такую его фразу: «На истфаке учат не тому, что, а тому, где». То есть, где вы можете всегда найти какие-то, если учесть, что интернета не было, только библиотека и ничего более, только печатное издание. Ну, в нем это море, понятное дело, и в нем найти свою вот дорожку плавательную достаточно сложно, но навыки были даны в университете, конечно, всего этого.

А Сигизмунд Натанович, он, конечно, молодец, он преподал нам такую, знаете, этическую сторону общения преподавателя со студентом, что это в равной степени человек, которому ты передаёшь свои знания, и обязанность этого молодого человека прислушаться к этим знаниям и либо взять их на вооружение, либо отринуть полностью. Это уже право личности, как говорится. Понимаете? Вот. Не право благоразумия, а именно личностное восприятие всего происходящего вокруг тебя. Так, переходим дальше.

Кого еще Вы считаете своими учителями в научной деятельности?

В университете?

Да.

Вы знаете, вот затрудняюсь сказать, я вам говорила о двух преподавателях, которые мне запомнились, потому что потом меня жизнь свела с их деятельностью в качестве сотрудников музея революции, довоенных в 1920-е годы. Это же первый музей, в 1918-ом году он был открыт, первый музей революции в стране у нас в Ленинграде (как у нас город назывался? Петроград) в Петрограде открыт. Вы знаете, вот когда я работала в фондах Музея революции, сегодня он называется Музей политической истории России, у меня под столом стояли два библиотечных ящичка таких каталожных и карточки на них были написаны руками и Валка Сигизмунда Натановича, и Владимира Васильевича Мавродина. Владимир Васильевич более старший по возрасту, вернее, более младший по возрасту, нежели Сигизмунд Натанович, но все они в свое время участвовали в становлении этого музея, понимаете, прежде чем стать такими именитыми преподавателями в университете.

Вот буквально недавно я столкнулась еще с одной удивительной вещью. Я живу в доме, который принадлежал жене профессора Приселкова[3], который был первым деканом исторического факультета, когда был выделен в исторический факультет в нашем университете. До этого был там историко-филологический и так далее. Но вот когда он стал самостоятельным историческим факультетом, первым его деканом был профессор Приселков. И вот его жене принадлежал дом, который построил в своё время архитектор Сюзор. Я вот живу в этом доме на сегодняшний день. То есть круг замыкается, понимаете? Поэтому я, конечно же, не застала профессора Приселкова, потому как всё понятно, естественный отбор существует в природе. Но, тем не менее, вот этот факт ещё больше закрепил во мне представление о том, что и через предмет передаётся память, и через знания передаётся память о людях. И это всё имеет материальный характер. Не просто духовный какой-то, там знаете, в своей памяти.

Вы мне задали вопрос, кто из преподавателей. Понимаете, студенческая жизнь, на мой взгляд, она состоит из… С одной стороны, в молодости кажется, что время тягучее, замедленный характер в ней, а студенческая жизнь, она несётся галопом от сессии к сессии, от спецкурса к спецкурсу. И нужно срочно что-то сдать в обязательном порядке, какой-то минимум знаний своих предъявить на суд преподавателя. И это всё в очень быстром темпе. А жизненный твой ритм в это время он в замедленном состоянии находится. Мне так кажется. Но вот уже после 40 лет, а особенно после 50 лет, время совпадает и физическое твоё ощущение времени, и объективное, на мой взгляд, представление о времени. И ты не успеваешь ничего. И ты понимаешь, вот я, например, на сегодняшний день понимаю, как оно физически сквозь пальцы уходит, понимаете? Поэтому очень дозирую свои общения с людьми на сегодняшний день. Хотя профессия такая, которая предполагает обширный круг людей, с которыми общаешься и не всегда это… Всегда стараешься помочь.

Вот, например, на сегодняшний день обратились ко мне с просьбой поддержать такое начинание одного из потомков писателя Мамина-Сибиряка. Он значительную часть жизни жил в нашем городе и жил он здесь недалеко от нашего музея, недалеко от Подольской. Там есть безымянный скверик. Вот общественность решила, что этому безымянному скверику нужно дать имя Мамина-Сибиряка. Есть в Екатеринбурге очень мощная такая писательская организация, и они за то выступают, чтобы здесь, в городе, поставлен памятник и они сделали этот памятник. Они его сделали. Речь идет только о том (согласования получены о переименовании сквера), а разрешение на установку памятника и доски мемориальной вот на это согласование пока не получено. И нет, конечно, денег непосредственно на саму установку уже имеющейся скульптуры. Но я сторонник того, что так же, как денег, не бывает никогда лишних, также и музеев и памятников в городе лишних никогда не бывает. Нужно только задуматься о том, кому ты его ставишь. Понимаете? И эта история с Маннергеймом. Конечно, вопрос политический, безусловно. И об этом тоже надо всегда помнить. Но я очень хорошо помню, например, такую вещь. Вот в соседнем помещении мы открыли в свое время такую выставку. И поскольку Маннергейм учился на нынешнем Лермонтовском проспекте, было там училище военное, он его заканчивал. И мы, рассказывая о знаменитых людях в ареале нашего обитания, мы, значит, в том числе и упоминали о Маннергейме. Ну, тогда мы с Финляндией дружили, любили друг друга, особенно они нас любили, потому что кто бы в таком количестве туда ездил за сыром и сметаной. Да, и вдруг ко мне явочным порядком приезжает, в это время был с официальным визитом в нашем городе премьер-министр Финляндии, он приехал с супругой, а она как неофициальное лицо его сопровождала, и она вдруг приезжает к нам на эту экспозицию. И я ей говорю, что: «Вы знаете, вот у нас, к сожалению, нет ни одного экспоната, который бы свидетельствовала о том, что Маннергейм здесь, вот, да, юность его прошла здесь». И буквально на следующий день из консульства финского мы получаем вот такое количество книг на финском и на английском языке, которые свидетельствуют о том, кто такой Маннергейм. Понимаете, вот это, наверное, показательно, особенно относительно того, что происходит сегодня с нашими памятниками за рубежом.

Я, переходя плавно к вашему вопросу о перестройке, это было очень тяжелое, на мой взгляд, время и для музейщиков в том числе, с точки зрения разношерстности в законодательной сфере для музеев. Ну вот, например, в бытность Собчака мэром города он очень большой список мест, которые носили значение памятников федерального значения, федерального уровня, как наследие, он этот список растворил. Вот наш, например, адрес пошел в региональный. А тогда существовала такая история, что памятники регионального значения не могут финансироваться их поддержание достойным образом, из федерального бюджета, если они стали региональными. А у регионов денег не было. И вот это противоречие, оно привело к тому, что долгие годы мы продолжали оставаться бесплатным музеем, потому что он был создан как бесплатный первый музей Ленина в нашей стране, я так считаю, сразу после смерти Владимира Ильича в 1924 году. И к концу года уже, к концу января Петросовет принял решение о том, что по нашему адресу открывается рабочий уголок Ильича и с последующим расселением квартиры, превращением её в музей. И к концу года всё это уже было сделано, 24, 1924 года. Поэтому жить нам было тяжело. И вот все эти музеи историко-идеологического характера они были на содержании государства, и посещение их было бесплатным для любой категории посетителя, входит он в список или не входит в список льготников. В любом случае это бесплатно происходило.

И вот когда началась перестройка, так называемая, я всё время вспоминала об одном. При пристальном изучении различных реформ в истории нашего государства, начиная от Александра Невского и кончая, как говорится, современностью, я нигде не встречала, чтобы хоть… Ну, брались за все реформы сразу, одномоментно. Я нигде не встречала свидетельств того, что все эти реформы были позитивно завершены. Это растрачивание сил. Это, конечно, некоторые горизонты перед населением с целеполаганием их жизни и деятельности, но по логике, каждые буквально пять лет, особенно в советский период, каждые пять лет мы заново обращались к тому или иному лозунгу. Ну, например, экономика должна быть экономной. Какая глупость. Ну экономика, она и должна быть экономной. Зачем это провозглашать? Зачем эти лозунги? Это непонятно для меня было, многое непонятно. А потом, что такое перестройка? Да честно работай, отдавайся своему профессиональному делу честно и тебе не надо никуда перестраиваться, потому что самое главное все-таки любить свою работу и честно к ней относиться, понимаете. Не просто 8 часов в ней поливать цветочки и вязать свитера, хотя и это имело место быть не на бытовом уровне, а именно на профессиональном уровне, всё время постигать что-то новое, иметь возможность творчески себя реализовывать на любом месте, где бы ты ни работал. И зачем какая-то ещё перестройка? Ведь это была такая невнятица, понимаете? Это вырвались на простор речной волны люди, которые… Одни честным образом хотели изменения к лучшему, а другие просто из карьерных соображений. Вот я одного такого товарища наблюдаю по телевидению, он и у нас музее бывал неоднократно. Все люди делятся на созидателей и разрушителей, на мой взгляд. Вот он относится к категории разрушителей, но приспособленцев, жестких приспособленцев, они при любой власти свой живот не оставят голодным и это движитель их прогресса. Понимаете? И то неистребимо, закон природы, кушать хочется. Закон природы. А усилиями воспитания можно количество этих людей все-таки сократить. Но это труд неимоверный, на мой взгляд. И одной жизни, конечно, не хватает на это. Вот сегодня я смотрела в новостях Волховск, в городе Волхове, значит… Лесничество есть на территории, оно находится, Волхова в том числе. Оно носит имя директора этого лесничества. Человек, который в годы войны, будучи молодым танкистом, потерял ноги и руки и с протезами вернулся в этот Волхов и стал лесничим. И в день проходил по многу километров, чтобы вот эти леса, которые были и сожжены, и претерпели в ходе боев разные утраты, чтобы всё это было восстановлено по возможности. Вот человек своей жизнью, и он единственный, кто получил звание героя социалистического труда в своей отрасли, именно как лесничий. Понимаете? В годы перестройки к чему мы пришли? У нас лесничества стали сокращаться, я имею в виду кадровый состав. Отсюда горят леса, отсюда нарушение водного баланса, и все эти подтопления, они ведь и человеческий фактор тоже включают в себя. Понимаете? То есть повышение ответственности, человеческой ответственности за свое дело, не щадя себя, в общем-то.

Поэтому, когда вашего возраста, вашего поколения, сотрудники, очень бдительно, очень тщательно следят за успехами нашего музея и успехами других музеев и бесконечно боятся, в хорошем смысле слова, что вот нашими наработками пользуются другие музеи. Я всегда говорю только одно: вот у всех есть своя экологическая ниша и в животном мире, и в профессиональной деятельности. И у нас в городе такое большое количество разных всяких музеев, у всех есть своя экологическая ниша. Не надо бояться. Вот мы открыли первый этот квест-рум. Сейчас они везде. Я уже говорю девушке: «Ну давайте закроем, у нас нехватка этих помещений». Мне девушки говорят: «К нам приходят учиться. К нам приходят, значит, из других городов, ездят к нам именно для этого. Вот поэтому надо сохранять». Я говорю: «Хорошо, ладно».

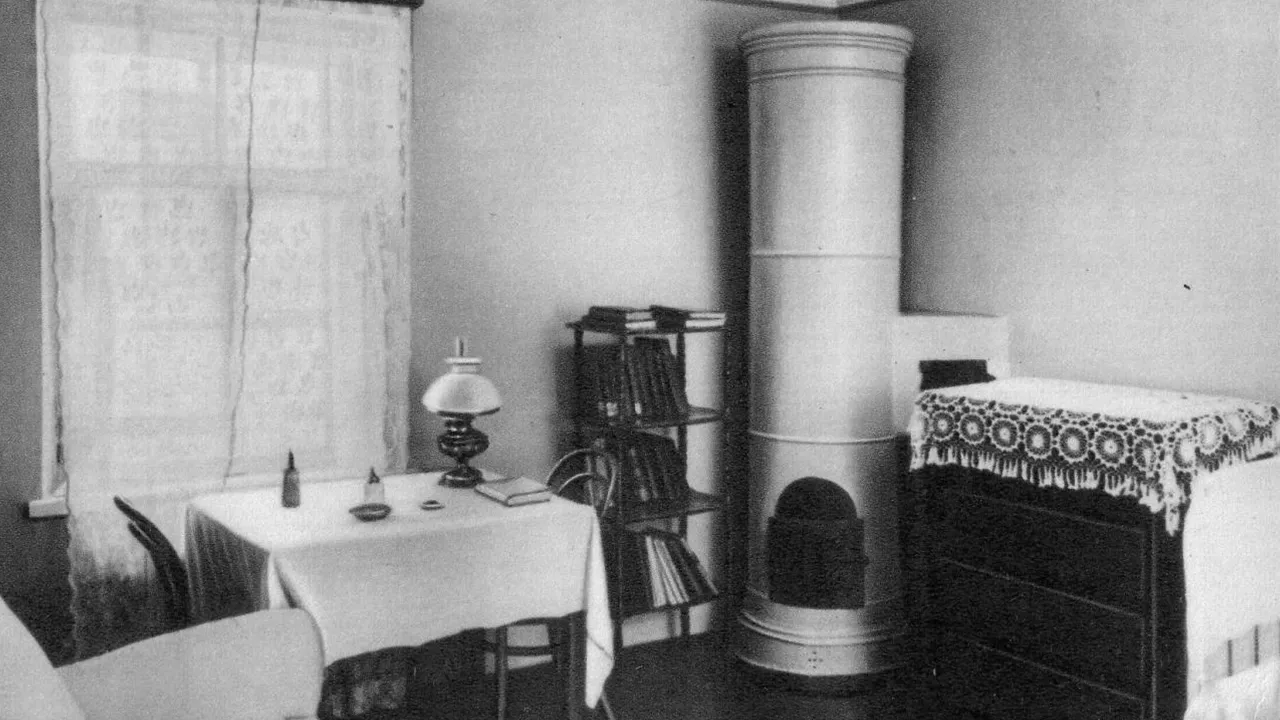

Вот сейчас получила письмо из федеральной кинокомпании. Они снимают фильм художественный «Таганрог. Освобождение», находятся сейчас в Таганроге. Прислали письмо с просьбой разрешить им посмотреть наши экспозиции и несколько съемок сделать, им нужны интерьеры предвоенной поры, бытовые интерьеры. Не надо бояться этого. Я им предложила, говорю, давайте вот на Подольскую, там, где квест конца XIX века интерьеры и начала XХ, но они сохранялись очень долго и в 1940-е годы частично они были сохранены. Но они очень хотят этого.

Давайте вернемся тогда к первому опыту музейной работы. Как вы попали первый раз на работу в музей?

В какой?

В первый самый раз

Первый раз по распределению. по распределению. Предыдущий курс, с которым… Мы очень дружили курс, который шел после нас, курс, который был перед нами, мы все как -то были близки. Это на фоне и комсомольской работы, и стройотрядов. Все друг друга знали, и не теряли связи. И приехали как-то девушки из курса, который был до нас. Они в Твери работали. Вот одна из них работала в музее, а вторая тоже в музее. Одна из них создавала этот музей Пушкина в Тверской области, первый музей там был создан ею. И они нас спросили, как вот с распределениями. А распределяли тогда на истфаке историков только через министерство образования, это федеральное министерство образования. Это значит средняя школа. По всему Советскому Союзу. И они мне говорят, что у нас в год, когда мы распределялись, было место незанято вот в этом музее в Загорске. Я написала сначала туда. Они мне сказали, что приезжайте, побеседуем. Мы поехали. И они мне говорят, руководство музея, нам бы вообще-то надо было бы трех человек, в том числе и двух искусствоведов, потому что историко-художественной музей. Но министерство другое же совсем. Значит, они сделали нам вызов. И мы сами ездили в Москву в министерство просвещения открепляться на основании вызовов из министерства культуры. Вот. И нам пошли навстречу, всё это нам удовлетворили. И мы приехали втроём: две искусствоведки, одна из них потом вернулась в Русский музей и защищала она диссертацию и работала хранителем рисунков Александра Иванова в Русском музее. И, к сожалению, обеих уже нет в живых.

В этом музее был критерий. В фондах работали только люди, очень проверенные с точки зрения профессиональных качеств, отношения к работе и человеческих качеств. Потому что специфика работы в фондах, она такова, что если ответственное хранение закрепляется, это очень громоздко для того, чтобы передать это ответственное хранение на другое лицо, громоздко с точки зрения нормативных всяких моментов.

Поэтому работа была интересная, но по молодости лет казалось, что ну освоил эту экскурсию комплексную, а там архитектурная часть была, историческая часть, там же всё благодатное, это всё на территории Лавры происходило. И что дальше? И что дальше? Вроде бы, как и уже всё знаешь. Хотя это вот, знаете, отголоски студенчества, что от сессии к сессии, вот заканчиваешь учебник такой-то, да, если он тебе достался в библиотеке, толстый, толстый, довоенный, и тебя преподаватель потом спрашивает: «А по какому учебнику вы готовились», и ты говоришь, что вот по этому. «Ой, какая Вы молодец, какая Вы молодец», не понимая того, что современные учебники просто уже разобрали, и ты вынужден был по этому старому учебнику осуществлять свою подготовку. И понимаете, вот это ощущение, что ну вот сдал и уже все знаешь. Ну и куда дальше дерзать? И показалось, что оно, хотя там коллектив был очень творческий во всех отношениях, и там открылось новое помещение, отдали, ризницу отдали музею и в ней открыли древнерусское искусство. А все экспонаты этого древнерусского искусства в этом музее - это вклады в то, чтобы либо быть похороненным на территории лавры, либо значит усыпальница в том числе членов царских семей.* И помимо того, что имело все историческую высокую ценность, но еще и материальную большую ценность. Поэтому.. А специалистов в иконописи и в прикладном искусстве древнерусском на тот момент уже почти не осталось, потому что церкви до войны были почти все разрушены. И это получалось так, что буквально на ходу все люди обучались всему этому. И было три, допустим, печатных источника, по которым можно было штудировать и применять это к тем предметам, которые перед тобой лежали. Ну и поэтому показалось, что нужно где-то себя еще попробовать.

Но к этому времени вышла замуж, пришлось возвращаться в Ленинград. И дальше занималась я преподавательской деятельностью и административной в том числе. А потом, когда муж защитил диссертацию одну, потом вторую, я поняла, что уже сил никаких нет. Началась вот эта предперестроечная ситуация, когда родители перестали заниматься детьми. Дети были предоставлены сами себе в брожении и шатании. И это морально было очень тяжело. И ты профессионально уже был подготовлен много к чему, много что умел. Со студентами мне всегда было просто: хоть среднее звено (в техникуме я работала и в ВУЗе Первом медицинском им академика И.П. Павлова работала), а вот с родителями.* Это непередаваемо. Но один единственный аргумент, что мне ожидать стакана воды от них не придётся, а вот вам, родителям… Поэтому подумайте, кого вы растите на сегодняшний день.

Так что первое впечатление о музее было… Музейная же практика на истфаке, она очень незначительная. Мы проходили практику в Эрмитаже, в отделе истории русского искусства. И вот я до сих пор помню, заведовала этим отделом Татьяна Михайловна Соколова, и она была у нас руководителем практики. Я, как сейчас, помню это и лицо ее, и вот эта старая школа уважения к студентам, которая имела место, вот она во всех ипостасях проявлялась, понимаете? Она тоже была выпускницей в свое время Академии художеств, она, по-моему, ее заканчивала. Но во всяком случае она много чему нас научила за месяц. И не столько вот знанием и пониманием. Это мой любимый зал на сегодняшний день, потому что сдавать надо было зачет по экскурсии в этом зале. А именно по отношению и соотношению или соотнесению себя в этом огромном музейном пространстве, понимаете? Вот она доходчиво очень объяснила, что каждый может для себя выбрать стезю. Либо ту, либо другую. И поэтому, наверное, когда я решилась распределиться в Загорск, вот где-то воспоминания об этом тоже, наверное, имели место. И коллективы замечательные были. Но нас все смотрители в музее жалели, потому что работающие пенсионерки они получали пенсию тогда и зарплату по месту работы. И вот выстраивалась очередь, значит, в кассу два раза в месяц. И они нас, эти пожилые женщины, нас, девчонок, очень жалели и говорили: «Господи, но это же надо столько лет учиться, и такая зарплата у вас маленькая, а работа же у вас какая серьезная и тяжелая». Ну, она действительно тяжелая работа. Это же надо к каждому, к каждой группе найти подход. И на тот краткий период времени такой надо иметь запас знаний хотя бы по данному конкретному маршруту, чтобы не попасть впросак. Понимаете?

Так что первое впечатление о музее было замечательное. Но мне показалось, что… И коллектив был великолепный, всякие праздники, бесконечно красные дни календаря, смотрители все активно принимали участие, они оркестр свой создали, они частушки писали по поводу руководства, критиковали в этих частушках. Но это всё было беззлобно, а вот так вот по-человечески как-то, знаете. Это было замечательное время и замечательная эпоха моей жизни.

А что касается, почему я вернулась в музей, потому что, я уже говорила выше, стало невозможно, невозможно, агитировать за советскую власть, как говорится. Предметы-то ведь какие вели? История, любую историю, историю КПСС в том числе, обществоведение и основы (как это называлось), короче говоря, вот законодательство и право. И это всё-всё-всё общество.

Возвращаясь к первичным нашим беседам, вот эта база, которую Владимир Васильевич сказал, найти где. Вот в первом медицинском институте я преподавала политэкономию. Первый семестр - капитализм, второй семестр – социализм. У нас на истфаке в годы учебы тоже по одному семестру был капитализм, один семестр был социализм у историков. Поэтому всё приходилось вот с рельсов. Я приходила домой вечером, зачеркивала очередной день в календаре, потому что это было тяжело во всех смыслах. Я ходила на все лекции, которые читали преподаватели (а я вела только семинарские занятия), я должна была освоить материал, который давали лекторы, переломить его через себя и через методику преподавания уже семинаров, и принести студентам всё это. И в очень сжатый период времени, понимаете? А возвращаясь к тому, что собственное время оно было в развалку, в общем-то, и вот это противоречие внутреннее и внешнее, они давались с большим трудом. И впоследствии на здоровье, конечно, все это сказалось.

Куда вы пришли первый раз, в первый музей, после своего?...

Я была заместителем директора профессионально-технического училища, и где были после 9 класса и после 11 класса, были взрослые люди, которые собирались выехать на ПМЖ, имели высшее образование уже инженерное, но понимая, что там, допустим, в Израиле или, если кому-то сразу представилась возможность уехать в Германию или в Америку, они там как инженеры, естественно, никому не нужны. Они все осваивали такие профессии, как парикмахерское дело, маникюр, педикюр и так далее, будучи инженерами. А предметы у них те же самые, общеобразовательные. И это, конечно, было тоже сложно, всякие коллизии бывали. Ну и я впервые соприкоснулась вот с этим бумагооборотом обалденным. Обалденным. Но это навык хороший был.

И вот когда здоровье повредилось у меня, от дистонии стала гипертония и мне врач сказала, что ни в коем случае, не связанную работу с нервным напряжением, ни в коем случае, и я стала искать работу, которая близко к дому (я жила на площади Льва Толстого). Я поняла, что это может быть музей. Потому что хорошо мне там было, вот, по первости. Ну и рядом находился музей революции. Я пришла в этот музей революции. Меня, конечно, с руками, с ногами взяли. И директор меня все время убеждал, что Вам надо в лекторскую группу идти, потому что с вашим опытом и там же зарплата побольше. А я говорю, только в фонды, только в фонды, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы только с предметами, только с предметами. И я там отработала 13 лет. Да, 13 лет я там отработала. Но, конечно, просто упроститься и быть наедине с предметом не вышло. Там бурная общественная деятельность была в музее в те годы. И в те годы музей как раз менял свое название, стал политической историей называться. Отделился и (до этого он был филиалом центрального музея Великой Октябрьской социалистической революции, который находился в Москве, в этом здании английского клуба на Тверской), и нужно было стать самостоятельным, юридически самостоятельным. Ну, и вот изменилось и название, и все-все на свете. И это всё проходило через сотрудников, естественно. Вся эта перестройка, о которой вы говорите, она же тоже, когда из 36 залов весь советский период убрали и стали сдавать в аренду каким-то фирмам, которые часами торговали, зарплату-то не платили, поэтому дирекции надо было как-то выходить из этой ситуации. Понимаете? Это не потому, что они были такими корыстными людьми. Нет. А это жизнь заставляла, как говорится. И потом эти бесконечные дебаты везде и всюду, что весь советский период — это все ватники, это все неумные люди, а если ты не умеешь делать деньги из воздуха, не умеешь обмануть, ну значит ты вообще лузер, понимаете ли. И вот все в музее работающие — это лузеры. И это было очень, знаете, ну так скажем, ощутимо. Народ не то, чтобы, сказать, побежал, убеждённые люди оставались в музее, некоторые потом возвращались, но не всех брали обратно. Остались самые закалённые с точки зрения профессии, люди, которые понимали, что они без этого не могуь, не потому, что они больше ничего не могут, они могли всё что угодно.* Вот я, например, закончила работая в этом музее, закончила в обществе «Знание» бухгалтерские курсы. Я не понимала, когда я ходила на эти лекции после работы, платные, естественно, я половины не понимала из того, что они там говорили. Но потом мне это, и на сегодняшний день, мне это всё очень пригодилось, понимаете? Знания никогда лишними не бывают. Оно всегда себя найдёт в применении, так скажем.

На сегодняшний день люди, которые хотя бы пять лет отработали в музее, они больше никуда из музейной сферы не уходят. Они могут перейти в другой музей, они могут перейти в другую должность в музее, в том или в другом. Но это вот как первая любовь, которая не забывается. Это вот всё то же самое, понимаете? Потому что ты же, в итоге, не зря учился, ты же не зря испытывал определенные сложности, трудности и так далее, и бытового, и финансового порядка, потому что вот мы до сих пор все дружим все те, кто жили в общежитии.

Вот переходя к вашему дальнейшему вопросу, у нас очень дружный курс. Мы раньше собирались каждые пять лет, теперь мы собираемся чаще, но жизнь раскидала: и за границей многие живут, в свое время и приезжали сюда и теперь уже уехали к детям за границу, выбрали браки с иностранцами, там уже внуки, и помогли знания языков иностранных. Вот у нас есть такая однокурсница, которая всю жизнь проработала в университете, когда она вышла на пенсию, дочка вышла замуж за иностранца. И, значит, там пять внучек родились, пять внучек и они с мужем здесь всё продали и поехали к дочке, купили там какое-то себе жилье, а дочка открыла туристическую фирму, значит, и они помогают. Так вот, она-то сама испанским языком владеет, благодаря тому, что закончила университет Ленинградский. А муж не владеет, и он, когда ходит в магазин, она ему пишет записочку на испанском языке, какие предметы надо, какие товары надо купить, он подает продавцу эту записочку и вот, значит, таким образом это осуществляется. Так что вот Ленинградский университет он присутствует везде, так скажем, на сегодняшний день.

И особенно те люди, которые жили, историки занимали шестое общежитие, это угол Мытнинской набережной и Добролюбова. Это то, где сейчас отель какой-то находится. А на следующем углу жили физики. И вот мы все дружили как-то так хорошо, знали друг друга. И физфак тогда еще был вот около истфака рядом до перевода в этот Петергоф. И когда, по-моему, 10 или 15 лет прошло после окончания, на одной из встреч нам, девочки, которые жили в семьях в городе, домашние были девочки, они, конечно, были одеты лучше, и бытовая сторона, (у нас стипендия была до пятого курса 30 рублей - три рубля за общежитие, а на остальное гуляй, и оденься, и обуйся и поэтому все работали: кто-то летом, кто -то не только летом, и сезонно. У нас была одна однокурсница, она работала кассиром, был гастроном на Добролюбова, «Буревестник» назывался, она там кассиром работала по вечерам. Приходишь вечером хлеб покупать, она сидит такая матрона в этой кассе вот, потому что у нее был предварительный навык какой-то и бумажка какая-то, необходимая для этой должности была у нее) так что нам вот эти девочки, которые жили дома, они нам говорили: «Как мы вам завидовали живущим в общежитии, вы все такие сплоченные, вы все такие вот со взаимовыручкой». И вот до сегодняшнего дня все это и продолжается.* Студенческие годы на нашем историческом факультете они были основополагающими для жизни.

Я бы хотела еще немножко поговорить про «Разночинный Петербург». Как Вы попали сюда?

Про «Разночинный Петербург». Я Вам уже сказала, что наш адрес был первым музеем Ленина. Затем, когда в 36 году уже открылся Центральный музей Ленина в Москве, все вот адреса ленинградские стали его филиалами. И наш адрес в том числе стал филиалом ленинградского филиала Центрального музея Ленина. И это длилось до [19]91 года. В [19]91 году, когда партию коммунистическую Ельцин разогнал изначально, а музеи все находились в ведении ЦК КПСС, соответственно, обкома коммунистической партии Советского Союза и были на содержании финансовом этих организаций. У нас в городе была создана комиссия по принадлежности фондов музея ленинградского филиала. В эту комиссию входили, ну, естественно, Комитет по культуре и тогда еще Управление по культуре города Ленинграда, входили музейщики, входили библиотекари, входили архивисты. И я считаю, что очень все было по уму и гуманно все сделано. Vы потеряли только один филиал на Сердобольской. Вот эту квартиру, в которой Ленин, уходя в Смольный 25 октября 17 года написал записочку, что я ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. Только потому, что она не была определена нежилым фондом.* Там две квартиры. Но никто же не думал, что, вот знаете, произойдет что-то ужасное. И в жилом доме квартиры не были переведены в нежилой фонд. Их выставили на продажу. Их купили, хотя мы всячески боролись, чтобы сохранялся музей.* Вот, кстати, вот сундучок, который у нас стоит, он с этой квартиры на Сердобольской. Вот. Как там теперь спится этому владельцу, я не знаю. Ну, вот это единственный адрес. А остальные адреса, все… Смольный – это Смольный, на улице Широкой или улице Ленина, не переименованной, к счастью, это квартира Елизаровых, на Советской Аллилуевская квартира, квартира Бонч-Бруевича, она библиотекой научной является музея Смольный, на Карповке в квартире Флексерман-Сухановых у них находятся фонды музея. А наш адрес, и вот Разлив, и Ильичево, теперь называется Ялкала, историческое название, где был хутор Парвиайнен, где сначала Ленин скрывался, прежде чем в Разлив отправиться. Это на территории области, там и в городе Выборге музей Ленина. Это остался единственный муниципальный музей в городе Выборге, но у муниципалитета денег не хватает на его содержание, поэтому он как государственный музей.* Поэтому Коммунистическая партия Российской Федерации, всячески, наш ленинградский обком и горком партии помогают финансово и содержат. Что касается «Разлива», что касается нас, это были государственные музеи, которые были отданы по финансированию, по содержанию районным администрациям. Вот почему мы 13 лет были бесплатными.

А потом… И назывались мы, согласно распоряжению Собчака, назывались мы музей истории революционно-демократического движения 1880-х -1890-х годов. И жизнь была тяжелая, потому что нас финансировало государство только (честно говоря, без задержек) по зарплате и по коммуналке. Но ни единого рубля на экспозицию, на закупку предметов - ничего не давалось. И всё находилось вот здесь, вот в этой квартире. 58 метров. Вот здесь вот сидели 12 сотрудников. У каждого тумба стола делилась на двоих. Зарплаты были… Профинансировали нас по самой низшей тарификации, по четвертой категории. Набрать специалистов было очень сложно. На сегодняшний день все эти специалисты и защитились, и в городе значимые товарищи. И они нам всячески помогают, и связи не теряют ни в коем случае. И вот когда у меня мужа не стало, они все пришли… Они стали крестными матерями у своих детей. Все как-то поддерживают эти связи. И часть сотрудников нашего музея, они вот по рекомендации этих товарищей у нас работают. Поскольку ни на экспозицию, ни на выставки вообще денег не давали. Наконец мы получили сначала вот эту девятку, выставочный зал. Потом наконец получили и там фонды разместились. Потом мы получили первый этаж, где унитазы лежали у сантехников. Это были рабочие помещения сантехников и дворников. Это я к вопросу о том, как у нас любят вообще музеи, то, с чего мы начали. Дом же памятник, поэтому охранное обязательство, которое предполагало, что в течение года мы этот ремонт капитальный произведем. А финансирования нет. Но опять-таки везде же были наши истфакийцы и в охране памятников тоже наши все работали товарищи. Вот приходишь и говоришь, вот такая ситуация. Мне говорят: «Ну принеси, Тамара Григорьевна, принеси бумажку о том, что тебя не финансируют, мы тебе продлим охранное обязательство». Администрация не хочет давать такую справку, потому что оно, ну как это так, вот они культуру… Да, при этом, значит, каждый год отчитывается администрация. Когда нас отдавали, это был Ленинский район, потом Октябрьский и Ленинский слились в экстазе и стал он называться Адмиралтейский район, и, значит, с гордостью всегда говорили, что у нас вот такие музеи, как Исаакиевский собор, Центральный музей связи, Центральный железнодорожный музей, значит, Центральный выставочный зал Манеж, часть этих филиалов Музея истории Петербурга и Музей истории революционно-демократического движения 1880-1890-х гг.* Я им говорю, товарищи, у вас один музей, который истории революционно -демократического движения. Вы официально его финансируете. Остальные музеи вы не финансируете. Вы на их жизнь никак не влияете, никоим образом. Но это же надо понимать. Но так удобно отчитаться, знаете, когда никаких вложений не делаешь. Вот музей Блока, квартира, допустим, музей религии, который перебрался из Казанского на Почтамтскую. Это всё очень-очень удобно было. Ну и когда мы застряли на этом чёрном полу, а это же одномоментно нужно деньги выбивать на экспозицию, на всё на свете, на оборудование. В моду вошли всякие эти новшества технические. А это всё оборудование очень дорогое, и в эксплуатации дорогое, и несовершенное, безусловно.

А есть такой… был такой генерал-полковник, он в Министерстве обороны Советского Союза возглавлял структуру, которая занималась воспитанием в войсках. Такой Волкогонов. Когда вышел на пенсию, с сохранением этой безумно хорошей пенсии генерал-полковника, он стал писать и написал книжку про Ленина. И на первой страничке в этой… (как это называется-то?) обложечкой, поместил фотографию, которую сделали, вот когда Ленин в Горках уже был в последней стадии после инсультов своих и его Надежда Константиновна везет на этом кресле, и этот полубезумный взгляд, он поместил на этой книжке, вот на обложечке, вот эту фотографию. А когда он собирал материалы к этой книге, он ездил по всем музеям. И вот, приехав на Карповку, а там же сохраняется интерьер, хотя там фонды находятся, музей Смольный, сохраняется интерьер вот этой жилой квартиры, и он, сидя вот за этим столом, где проходило это заседание ЦК РСДРП накануне октябрьского восстания 1917 года, он, значит, говорит: «Храните всё, храните, скоро все наедятся дворцами, вы храните всё, и это всё понадобится». И вот мы сейчас видим, как идёт возврат, понимаете, к изучению, сначала к изучению советского периода, 17-го года, переосмыслению.

Возвращаясь к тому, что наша профессия очень такая политизированная. Недавно была статья большая, в литературной, по-моему, нет, в газете «Культура», она раз в месяц выходит или в литературной, я уже не помню точно. По поводу создателя музея обороны и блокады, который заканчивал наш факультет задолго до войны. Был он в Эрмитаже, учёным секретарём он был. Вот, и на фронте воевал, посидел определённое время в лагерях уже после того, как музей закрыли. А вот директора, например, музея нынешнего политистории в 1936 году они перенесли очень тяжелый момент в музее. Они подготовили выставку, посвященную народовольцам. И Москва приехала, посмотрела и сказали, что это призыв к терроризму и всё закрыть, людей уволить, набрать новый состав и за полгода сделать новую экспозицию, а директора музея по фамилии Каплан, его арестовали и вот до сегодня никто не знает, какова его была судьба, и где, и что, и как.

Поэтому профессия, серьезная профессия и прежде, чем ты в нее вступаешь ты вот все эти последствия… Она безумно интересная, ни одного дня не жалею что я посвятила ей, как говорится, жизнь в определенном смысле. Но это того стоит, это того стоит.

[1] Сигизмунд Натанович Валк (1887-1975) – советский историк, доктор исторических наук, профессор, автор свыше 300 работ: от древности до советского периода.

[2] Владимир Васильевич Мавродин (1908-1987) - советский историк, доктор исторических наук, профессор.

[3] Михаил Дмитриевич Приселков (1881-1941) – русский и советский историк, декан исторического факультета ЛГУ (1939-1940).