Интервью с Сергеем Григорьевичем Кащенко

Сергей Григорьевич Кащенко об интересе и к истории, и к математике, создании петербургской школы источниковедения, университетских годах и об учениках

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Сергеем Григорьевичем Кащенко

Интервью с Сергеем Григорьевичем Кащенко.

Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы именно начали изучать математику. Насколько я читала, вы окончили физико-математическую школу, затем поступили на математико-механический факультет ЛГУ (Ленинградского государственного университета). Как зародился вообще ваш интерес именно к точным наукам? Его привили в семье, в детстве?

Вопрос, действительно, любопытный. Я бы не мог сказать о том, что у меня был большой интерес к математике с детства. Скорее, перелом в отношении к математике наступил после того, как я поступил в физико-математическую школу. Это была 239-я школа. Тогда как раз были две математические школы. Интернат при университете и 239-я. Последняя не была такой «жёсткой» физико-математической. Там были очень хорошие преподаватели других дисциплин, которые давали прекрасное образование: и литераторы, и химики, ну и, конечно, математики. В школе находился знаменитый литературный клуб «Алые паруса», который был, я думаю, самым известным в городе. Прекрасно читалась математика, очень интересно, с элементами высшей математики. И поскольку ребята пришли в эту школу с явным желанием освоить точные науки, мы сразу были сориентированы на то, что в жизни будем заниматься математикой. Ну а где заниматься математикой? На математико-механическом факультете ЛГУ. Мои друзья и я поступили на этот факультет, и несколько лет мы учились снова вместе, рядом, как и в 239-й школе. Причём, когда мы поступали в ЛГУ, многие хотели заниматься теоретической астрономией, но потом всё-таки стали заниматься «чистой» математикой. Мне довелось заниматься вопросами прикладной математики. Сейчас вы знаете, что кроме мат-меха ещё есть факультет прикладной математики. Тогда его не было, были отдельные кафедры, которые занимались прикладными вопросами.

Что касается меня, то с самого начала мне нравились не только точные науки, но и гуманитарные дисциплины. Я ведь родился в г. Пушкине. А вы представляете, что ребёнок в Пушкине видел с детства? Изумительные парки, дворцы-музеи. Вспоминается картинная галерея в Павловском дворце, лицей, музей истории города. С юношеского возраста было интересно заниматься историей, историей Царского Села, в частности. И вот сейчас, иногда, когда такая возможность у меня появилась, я возвращаюсь к этой проблематике: не только занимаюсь экономический историей и статистическими методами, хотя это центральное направление моей научной деятельности, но люблю писать статьи и книги по истории Царского Села.

Когда я был школьником, в городе Пушкине многие здания были еще не восстановлены после войны. Ну, скажем, в руинах находился Фёдоровский Государев собор, который сейчас восстановили. Еще раньше был взорван Екатерининский собор, сейчас построенный заново. Когда в последние годы начали восстанавливать этот собор, у нас на кафедре помогали издавать альманах «Екатерининский собор». Сотрудники кафедры, аспиранты и студенты писали статьи по его истории. Еще один памятник архитектуры екатерининского времени — Софийский собор. Он рядом находился с домом, где я жил с родителями. Собор был тесно связан с историей знаменитого «греческого проекта». София, которую создали в Царском Селе, должна была вызывать ассоциации с Софией Константинопольской. Храм был в запустении, а сейчас его привели в отличное состояние. Наш хороший знакомый, отец Геннадий (Зверев)[1] приложил столько сил к восстановлению собора и других церквей города, что каждый раз думаешь, сколько может один человек сделать. И мои ученики тоже занимаются историей Царского Села, писали диссертации по царскосельской тематике. Один из них, Дмитрий Бохонский сегодня принимает активное участие в церковной жизни, создании новых музейных экспозиций.

Так что появился интерес к математике, скорее, в школе. Известно, что математику любить надо, поскольку она ум в порядок приводит. Та математика, которая преподавалась в 239-й школе, не была похожа на ту, к которой мы привыкли. Ей сразу стало очень интересно заниматься, вместе с такими же заинтересованными друзьями. Так и родилась идея поступить на математико-механический факультет.

Вспоминаю, что поступили в вузы все, кто учился в этом классе. В основном в технические вузы и в такие вузы, которые были связаны с естественными науками. Например, одноклассники проявляли интерес к химии. Один из них Михаил Кузнецов, стал профессором на химическом факультете ЛГУ. Мы с ним часто встречались на заседаниях Ученого совета университета и вспоминали те годы, которые мы провели в нашей школе. Я считаю, что 239-я школа в то время была эталонной школой. Она сыграла важную роль в моей жизни.

Да, спасибо большое за то, что Вы так интересно рассказали о Вашей школе. Я поняла, что так или иначе, исходя из учебы в данном заведении, у Вас и появился такой интерес к математике. Вообще интересно услышать было о том, что почти все ученики данного класса поступили в ВУЗы. Если говорить про университетскую жизнь, как непосредственно проходила учеба именно в конце 60-х - начале 70-х на матмехе. Вы участвовали, может быть, в различных студенческих объединениях, кружках, можете немного рассказать об атмосфере?

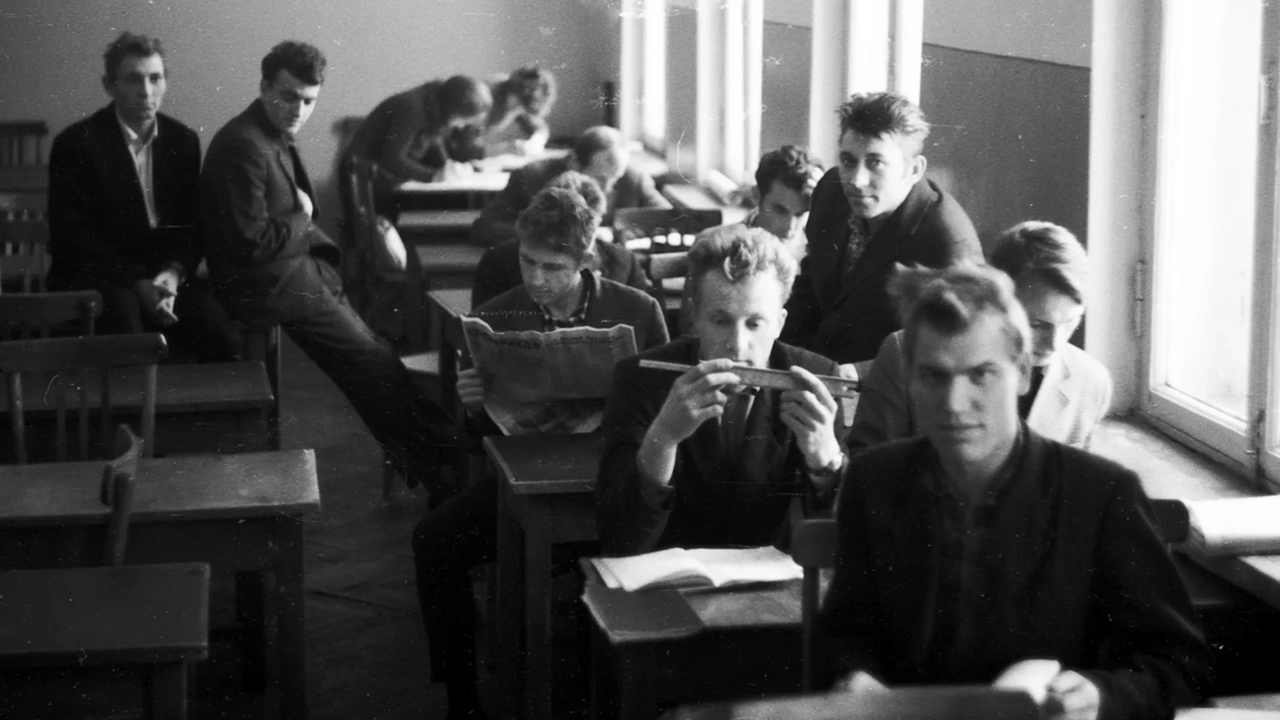

Могу. Это тоже интересно. Ну, должен сказать, что матмех в те годы кардинально отличался от современного истфака. В плане требований это был очень «жёсткий» факультет. Никаких поблажек. Масса всевозможных коллоквиумов, контрольных работ. Причём, скажем, в работе 5-6 задач. Если ты хотя бы одну не сделал, тебе задание не засчитают. Ты писал эту работу до тех пор, пока все задачи не были решены. За этим очень строго следили. Я не могу сказать, что я был в каком-то университетском кружке, но семинары, которые были на каждой кафедре, во многом их заменяли. Это было очень интересно. Выдающиеся профессора, академики читали лекции на матмехе. Причём некоторые курсы были сложные. Я до сих пор, например, вспоминаю такие курсы как топология. Даже сейчас, когда я читаю лекции на истфаке, я, например, иногда говорю о том, что такое лента Мёбиуса, чтобы заинтересовать студентов. И, по-моему, они хорошо это воспринимают. Действительно, у многих интерес возникает именно к сложным проблемам.

Кстати, запомнились нам на матмехе, поездка в колхозы, которых сейчас уже нет, а тогда они были, и работа в стройотряде. Поездка в колхоз была очень интересной. Первокурсники сразу, до начала занятий поехали в колхоз. Там мы должны были собирать картошку и овощи. Нас привезли на место, оставили. Громадный барак, в котором мы все разместились. Ничего не было, даже мебели никакой. Просто были какие-то тюфячки, которые лежали на полу. В первый вечер и перекусить у нас ничего не было. Но вот тут мы проявили инициативу, поскольку всё это было рядом с глухим лесом, мы пошли и насобирали за полчаса три ведра отличных грибов. До сих пор я помню эти грибы. Мы вернулись, их сварили. Уже потом нам стали привозить из колхоза молоко, сметану, продукты и мы начали уже питаться нормально. Ту же самую картошку, которую сами днем убирали, ели вечерами у костров. Мы подружились, это самое главное. Первокурсники узнали прекрасно друг друга и понимали, кто работать не любит, а кто нормально работает. Запомнились, понимаете, такие вещи, которые, в общем-то, были от математики далеки. Наши руководители - молодые аспиранты, преподаватели, рассказывали нам о том, чем придётся заниматься на матмехе, а это было важно.

Потом летняя поездка в стройотряд, которая во многом повлияла на меня. У меня появилось представление о том, что такое история (история Российской империи). Почему я об этом говорю? Нас, математиков, отвезли в Эстонию, в Усть-Нарву. Усть-Нарва — это небольшой курортный поселок на берегу залива, связанный с именами представителей нашей петербургской литературной элиты. Они там отдыхали в своё время до революции. А мы строили кемпинг ЛКСМ Эстонии под названием «Норус». Рубили лес, строили деревянные дома. Когда через тридцать лет я туда приехал, ни одного нашего дома уже не сохранилось. Все уже перестроено было. Сегодня там новые комфортабельные санатории, а наши постройки уже снесли. Но почему я говорю, что пробудился интерес к истории Прибалтики, Ленинградской области?

После того, как мы закончили работы, нам выдали зарплату, которая исчислялась 5-6 рублями. Это были маленькие деньги. Почему так получилось? Нас кормили очень хорошо: мы работали, а завтраки, обеды, ужины были в кафе-ресторане у моря. Ну, это прекрасно, конечно, было. Рядом море. Вечером поговорить можно посидеть на террасе после работы. Но потом выяснилось, что такая жизнь съела все наши деньги, а хотелось посмотреть что-то. Мы прикинули там, у каждого по 5-6 рублей и решили посмотреть Прибалтику. Что мы сделали? Сначала поехали в Таллин. Таллин производил на меня всегда очень сильное впечатление. Средневековый город, хорошо сохранился. Грандиозные соборы, по сути дела небоскрёбы средневековые («Олевисте», «Нигулисте»). Крепость прекрасно сохранилась. У нас в Петербурге (Ленинграде) была совсем другая архитектура, другая история. Потом поехали в Тарту. В Тарту посмотрели местный университет (средневековый ещё университет). Выяснилось, что много наших петербуржцев в своё время преподавали в Тартусском университете. Потом уже было нас не остановить. Поехали в Пярну, из Пярну в Ригу. Ночевали под открытым небом. Представьте на 5 рублей три недели путешествовали по Прибалтике! А почему мы могли это сделать? Такая была возможность – путешествовать автостопом. Платил рубль, и тебе выдавали книжку, в этой книжке были талоны, выходил на дорогу и голосовал. Когда тебя куда-то отвозили, ты отрывал талон и отдавал водителю. На рубль проехать далеко можно было. Это было интересно ещё и водителям, которые потом участвовали в лотерее, где могли выиграть какую-то крупную сумму. Доехали до Риги, ну а рядом уже Литва: поехали в Каунас, Вильнюс. Посмотрели Музей Чюрлёниса, костёлы Вильнюса. Сильное впечатление осталось. Настолько сильное, что, когда на следующий год у нас уже не было стройотряда, мы всё равно поехали, поехали втроём с друзьями по России: посмотрели Север (Вологодскую область). Там уже не было автостопа, приходилось платить водителям, ездили на поездах (не всегда пассажирских). Знаете, тогда были нравы, уж если вспоминать, довольно простые. Можно было выйти на перрон какого-то вокзала, там сидел железнодорожник, с ним можно было договориться и уехать на попутном поезде.

Но денег снова было мало. Поверьте! Стипендия ваша нынешняя и наша были примерно одинаковыми. Но посмотреть хотелось… Знаете, вроде бы учился на матмехе, а посмотрел Север, Северо-Запад России, причём досконально посмотрел. Начал читать специальную литературу по истории средневековой. Потом уже появилась идея, а нельзя ли пойти на истфак и посмотреть, что там делается. Пришел, семинары А.Л. Шапиро[2], средневековая история заинтересовали. Учился на двух факультетах, по сути дела. Очень сильно отличалась, повторяю, учёба на матмехе от учёбы на истфаке. На истфаке мне сразу же предложили написать статью, на матмехе этого не было. У меня ни одной публикации было на матмехе. Трудно было учиться, непросто учиться было, я должен Вам сказать. Матмех оказал очень сильное влияние на то, что я дальше делал. Я занимался прикладной математикой, думал, где это всё можно применить.

Я согласна, что нынешний Институт истории все-таки не сравнится по уровню сложности с математико-механическим даже и сейчас, но мне кажется, что уникальность Вашего образовательного опыта в том, что Вы смогли это соединить. Я бы хотела спросить про отличия студенческой атмосферы именно как раз матмеха по сравнению с истфаком.

Это вопрос непростой. Дело в том, что это сейчас можно поступать и два, и три раза в ВУЗ. Тогда это нельзя было сделать. А.Л. Шапиро, с которым я начинал работать, добился разрешения от Министерства высшего образования, чтобы мне разрешили закончить ещё и истфак. А.Л. Шапиро говорил так: «Если ты истфак не закончишь, ты своим не будешь никогда на истфаке, потому что это совсем другой менталитет, совсем другие представления о том, как жить, как учиться и как работать». Он добился разрешения, но всё равно мне на дневном отделении не разрешили учиться. Я учился на заочном. Что касается студенческой жизни на истфаке, у меня представления, к сожалению, очень такие, я бы сказал, нечёткие. Я, когда закончил матмех, работал через мост, на Невском проспекте дом 1. Это был крупнейший в городе вычислительный центр. Я по распределению туда попал. Тогда не было проблем с распределением. Ты просто приходил после того, когда ты заканчивал матмех, на собрание и видел список. Десятки организаций хотели, чтобы ты у них работал. Проблем никаких не было. Я так подумал, что вроде перспективы хорошие и мои друзья пошли туда работать. Через мост находился истфак. Я не мог, знаете, отказаться от удовольствия пойти послушать лекции, когда был обеденный перерыв или каким-то образом я работал в ночную смену, а днем был свободен.

Знаете ли Вы, что такое ЭВМ в те годы? Час работы на машине 60 рублей стоил. Час. Зарплата, для сравнения, у меня была 110 рублей. Поэтому работали в две смены, и когда я работал в ночную смену (я иногда рассказываю на своих лекциях об этом), иногда почти засыпал за компьютером. Во время работы тронешь клавиатуру – она тебя щёлкнет электрическим разрядом. Сразу просыпаешься. Получается так, что ночью работали, но зато следующий день свободен. Вот и трудно было удержаться, чтобы не пойти и не послушать лекции на истфаке, если уж я учусь там, хотя и заочно. Я слушал лекции В.В. Мавродина[3], А.Л. Шапиро. Э.Д. Фролов[4] тогда читал блистательные лекции по истории Древней Греции. Знаете, на меня очень сильные впечатления производили лекции Фролова. Как он мог прочувствовать так глубоко ту эпоху? Прекрасный лектор был. В общем, приходилось часто через мост ходить на истфак. Понимаете, одно дело в группе какой-то быть, чтобы почувствовать студенческую жизнь, а другое дело – послушать цикл лекций. Это совсем разные вещи.

Хорошо. Вот, соответственно, ваша кандидатская диссертация была посвящена крестьянской реформе в Новгородской губернии. Я, в целом, поняла, почему у вас был такой большой интерес к Северо-Западу (благодаря именно путешествиям). Но почему именно крестьянская реформа? Это связано опять же с вашим математическим опытом?

Пожалуй. Начиная свои лекции о применении математических методов, я говорю о том, что такое массовые источники. Когда я пришёл на семинары Александра Львовича, он как человек очень умный, сразу понял, что можно использовать мои знания в области статистики. Он занимался писцовыми книгами, а это массовые средневековые источники. Ему стало интересно, как можно использовать компьютеры, как можно применить статистические методы при изучении этих книг. Он сразу же попросил меня заняться корреляционным анализом. Тогда очень хорошие отношения были с группой в МГУ под руководством И. Д. Ковальченко[5]. Они также занимались массовыми источниками. Меня сразу же и привлекли к работе с ними. Александр Львович собрал в Ленинграде сильную группу исследователей, которая несколько томов по средневековой аграрной истории Северо-Запада России опубликовала. Это был гигантский труд. После завершения этой работы возник следующий вопрос: «А что дальше делать? Чем заниматься?» Эта группа уже обработала писцовые книги. Александр Львович говорил, что есть массовые источники, связанные с реформой 1861 г. (уставные грамоты, выкупные акты). Вот и попробуйте создать базу данных и обработать информацию. Так получилось, что я этим занялся, а поскольку новгородская территория интересовала всех, я написал работу, обработав массовые источники по истории реформы в Новгородской губернии.

Хорошо. По вашему мнению, зависит ли успех науки (в том числе исторической) от междисциплинарности, то есть соединения математики с историей и с демографией в том числе.

Мы постепенно от занятий в семинаре и от моей диссертации перешли к исторической демографии. Ей я занимался уже достаточно поздно, когда была создана кафедра Источниковедения истории России, когда появилась ассоциация «История и компьютер»[6]. Стали возникать очень любопытные идеи, связанные с самым перспективными направлениями современной для того времени исторической науки, а именно с исторической демографией. Дело в том, что базой для таких исследований служили опять-таки массовые источники церковного происхождения. Прежде всего, это были метрические книги и другие документы.

Мы, к сожалению, в это время отставали от того, что делали, скажем во Франции и даже у нас, в Прибалтике. Очень сильные школы в Эстонии занимались исторической демографией. Нам стало ясно, что пора догонять, пора смотреть, что же можно сделать в этой сфере. Демография историческая — точная наука. Она требует знаний в области истории, раз она историческая демография. Она требует знаний в области демографии и математики, прежде всего, статистики. Вот здесь можно было применять математические методы. Мои ученики, которых у меня было достаточно много к тому времени, стали заниматься демографией. Смирнова Светлана Сергеевна, которую вы знаете, она сейчас работает здесь, написала отличную работу по демографии Олонецкой губернии[7]. Твердюкова Елена Дмитриевна, написала работу по источникам демографического характера в Новгородской губернии[8]. Маркова Мария Александровна, которая работала здесь несколько лет, написала работу по исторической демографии Петербургской губернии[9]. Применялись методы исторические, демографические и математические. В эти годы во многих университетах стали заниматься демографией, начиная от Алтая и кончая Калининградом.

Вы уже много лет читаете как раз курс «Математические методы в исторических исследованиях», и если замечать особенности восприятия историков такого непривычного материала, то насколько сложно им это даётся будущим историкам?

Вопрос любопытный. По-разному даётся. Кому-то сложно, кому-то легко. Кто-то вообще не хочет математику изучать. Дело в том, что, когда начали читать эти курсы, специалистов, особенно математиков, которые знают историю, было не так много (сейчас их побольше стало) и нам приходилось читать лекции в Сыктывкаре, Новгороде, Пскове. Когда я приехал в Сыктывкар, там я читал на пятом курсе математические методы, ко мне подошёл на одной из лекций юноша, как там поэт говорил, «бледный, со взором горящим», и сказал следующее: «Я всегда боялся математики, и вот здесь, на пятом курсе, она мне достала». Мне его стало жалко очень, но, действительно, он никогда не применял математические методы и вряд ли сейчас применяет. Ему было тяжело выучить что-то по этому курсу. Вот, например, есть у нас лучший учебник «Количественные методы в исторических исследованиях», он был в Москве написан под редакцией И.Д. Ковальченко[10]. Но я не видел студентов в нашем университете, которые прочитали бы этот учебник весь. Он очень хорошо написан, там понятны первые главы, написанные теоретиками московской школы, есть интересные примеры. Хорошо изложена основные методы статистики. Но есть сложные вопросы, которые трудно освоить неподготовленным студентам. Я взял грех на душу, и тот курс, который я читал в начале, и тот курс, который читаю сейчас, сильно разняться, потому что я старался сделать курс понятным. Пускай, я прочитаю поменьше, дам возможность почитать дополнительную литературу тем, кто хочет расширить свои знания, побеседую с ними на практических занятиях. Но не буду усложнять курс настолько, что он будет вызывать неприязнь.

Курс, который я читаю сейчас, не лишен недостатков, он представляется в некоторых разделах как некий «чёрный ящик». Что такое черный ящик? Сам математический аппарат, его обоснование в значительной степени скрыты. Историк должен знать, как его использовать, как подготовить информацию, что ввести, и как интерпретировать то, что там появится на выходе. А вот тому, что внутри, в «черном ящике» делается, я уделяю меньше внимания. Мне кажется, что основная масса студентов понимает, о чём идет речь. Как-то удаётся с этим справиться. Но у некоторых сохраняется настороженное отношение к предмету.

А есть такие молодые люди, которым это настолько нравится, что они с самого начала говорят: «Дайте нам какое-нибудь задание, мы хотим вставить расчеты в курсовую работу». Сейчас у меня учится девушка, которая заканчивала математическую школу в Нижнем Новгороде. Она хочет провести расчеты. Я говорю ей, вы накопите информацию сначала, чтобы можно было обработать, тогда и будем думать, как применить математические методы. Ей это очень хочется сделать.

У меня была ученица, она сейчас учится в аспирантуре. Способная девушка, во всем что я читал разобралась. Она написала монографию. Эта монография была посвящена реформе 1861 года в Московской губернии.

Она применила весь спектр своих знаний в области статистики, методы дескриптивной статистики, выборочный метод и т.д. Она участвовала в гранте, посвященном сравнительному анализу ситуации в годы реформы в столичных губерниях. Вот и написала монографию, не очень большую, страниц 250, но хорошая была работа. Мы её издали в Президентской библиотеке.

Вы у меня тоже вели курс, и мне очень нравилось, хотя я была тем самым настороженным студентом, потому что в школе не всегда всё, тем не менее, получалось в математике. Не знаю, знаете ли вы сейчас, вообще, математика делится на две части в школе — это базовая и профильная. Вот, и у нас в школе как раз-таки была профильная математика, ну, то есть всё равно какие-то начала математического анализа мы проходили, но вот Ваш курс для меня стал, знаете, такой возможностью вспомнить что-то по математике, потому что всё равно работа историка она предполагает в основном чтение текста, источника вот здесь вот, наверное, был такой уникальный опыт. Вот хотелось бы Вас поблагодарить за это, воспользоваться возможностью.

Я очень рад, что Вам понравилось. Еще есть вопросы?

Кстати, я часто. читая этот курс. привожу примеры, иллюстрирующие методы, из обыденной жизни. Например, рассказывая о кибернетической проблеме «распознавания образов». Так вот, к сожалению, эти примеры запоминаются студентами, а сами методы им вспомнить трудно…

Ну ладно, слушаю вас дальше.

Да, ну просто как раз... вы говорили про то, что, не знаете, такого человека, который прочитал бы Ковальченко учебник, я не прочитала его полностью, но какие-то вот части, которые Вы рекомендовали, тем не менее, я прочла.

Молодец. То, что я Вам давал прочитать из учебника Ковальченко, действительно, суть статистических методов. А потом, когда авторы начинали всё это развивать вы деталях, понимаете, когда, например, «накладывался» на корреляционный анализ выборочный метод, вот тут неподготовленному читателю трудно было.

Да, ну и в целом, мне кажется, историкам это достаточно полезно, потому что в любом случае многие представители социальных наук, например, социологи, конечно же, демографы, они тоже проходят как раз-таки вот эти вот основы статистики, поэтому я очень рада, что у нас есть этот курс. Ну, и мне бы ещё хотелось спросить о том, что вот сейчас же развиваются так бурно IT-отрасль, информационные технологии, и вообще способна ли история вклиниться, вот успеть за этой IT-отраслью?

Ну, конечно, способна. Способна. Что тут долго искать примеры? Скажем, сеть ИНТЕРНЕТ. Вы же пользуетесь?

Да.

Но надо с умом этими достижениями пользоваться… Некоторые курсы у нас есть, которые читаю не я. Там рассказывается, как разумно пользоваться интернетом. Н.Г. Рогулин, один из сотрудников нашей кафедры, к сожалению, он заболел и сейчас не работает, написал пособие, в котором рассказывается об интернете для историков. Очень интересная и полезная книга.

Чудеса делают с применение новых технологий археологи. Или, например, москвичи создают модели исторической застройки монастырей, широко применяются ГИС. Можно говорить долго о том, кто сейчас применяет эти методы. Ассоциация «История и компьютер» выпускает ряд журналов: «Информационный бюллетень», «Круг идей» и так далее. Когда читаешь, что там делается в этой сфере сегодня, и в России, и за рубежом, просто диву даёшься, какие тонкие методы применяются математические. И, более того, ещё интересно, что география меняется. Раньше центром применения математических методов и компьютерных систем был Московский университет. Там есть кафедра Исторической информатики, возглавляемая Л.И. Бородкиным[11], членом-корреспондентом Академии наук, учеником И.Д. Ковальченко. Сейчас есть несколько центров, где широко применяются эти новые методы. Так что всё развивается быстро.

А можно сказать, получается, вот вы сказали за рубежом, в России… Можно сказать о том, что Россия не отстаёт от зарубежных коллег в этом плане?

Можно. Можно сказать. Понимаете, мы разные. С этим я столкнулся, когда мы занимались демографией вместе с голландскими историками в институте Гронингена. Там работал очень талантливый историк, к сожалению, ныне покойный профессор Пим Коой[12]. Мы сравнивали методы, которые они применяли, и применяли мы, начиная с Александра Львовича Шапиро. Когда в ЛГУ писалась фундаментальная аграрная история Северо-Запада России, Александр Львович собрал команду: историки, архивисты, экономисты, компьютерщики, математики. У него была возможность большую группу создать. Эта группа описывала большие территории. Если что-то было непонятно, отмечались какие-нибудь экстремальные случаи, тогда рассматривали их отдельно.

А вот команда Пима действовала иначе. Они смотрели какой-то ограниченный по территории район, на протяжении нескольких столетий. Получали интересные выводы, а потом когда хотели обобщить результаты на большие территории сделать это было непросто. У него возможности не было создать такую команду, как в ЛГУ, потому что принципы формирования были другие. У них грант выиграет кто-то, и создаётся группа: профессор, доцент, студенты, аспиранты. Это небольшие силы и небольшое время существования группы. У Александра Львовича коллектив не одно десятилетие проводил исследование. Мы работали, как бы сказать, по «площадям», понимаете? Потом, если возникали трудности занимались ими отдельно.

Теперь, что на Западе интересует историков? Создание гигантских баз данных. В частности, есть норвежский университет в городе Тромсё, где создают и обрабатывают огромную базу данных, включающую первичные документы европейских переписей XIX века.

А мы не можем этого сделать, потому что у нас, например, первичные документы переписи 1897 г. практически не сохранились. Они к нам приезжали, просили что-то найти, а у нас нет этих документов. Мы в своем время слишком серьезно отнеслись к первичным документам, когда эту перепись производили. Была дореволюционная инструкция, где написано, что первичные документы следует уничтожать.

Зато у нас сегодня есть свои достижения. Когда отмечалось 150-летие реформы 1861 года, в Мариинском дворце состоялась знаменательная конференция. На ней присутствовали Президент РФ, иерархи русской православной церкви, представители Дома Романовых, чиновники высокого ранга, историков было много. И потом, зная о том, что мы занимаемся реформой, нас спросили: «А как можно отметить 150-летие?» Я сказал: «Давайте отсканируем документы Главного выкупного учреждения». Я даже не предполагал тогда, что это можно сделать в краткие сроки. Фонд 577 Главного выкупного учреждения насчитывал около 90 тысяч дел! В каждом деле примерно по 100 листов. Перемножьте и получите, сколько это листов. И ведь эти документы отсканировали. Это гигантская работа. Она сопоставима по масштабам с европейской. Просто разными вещами занимаемся.

Что же касается применения сложных математических методов, я думаю, что мы даже дальше продвинулись, чем они. Но какие-то вещи они делают лучше, быстрее, чем мы. Сейчас, конечно, тяжело с ними общаться, очень тяжело. Раньше, например, у нас много было грантов с финнами, очень интересные гранты были. Где сейчас всё это… Что Вы ещё хотите узнать?

Ну, вот как раз-таки, наверное, если отойти от математики, просто быстро, может быть, охарактеризуйте, как для вас вообще эпоха застой, эпоха перестройки? Это немножечко в политическое уходим, но тем не менее мне лично вот тоже интересно, потому что я вот занимаюсь образом Горбачева в американских СМИ, поэтому вот тоже хочется послушать чуть-чуть

Ну я буду очень краток. Самое тяжелое, по-моему, что у нас было в нашей современной истории, это 90-е годы. Какое-то неуёмное желание ломать. Всё поломать! Ну, скажем, когда-то я разговаривал с нашей покойным ректором Л.А. Вербицкой[13], она спросила меня, вот как вы относитесь к системе бакалавриата и магистратуры? Я откровенно сказал, что мне это не нравится. Меня вполне устраивала та система, которая сложилась на протяжении десятилетий, наша система, специалитета. Она посмотрела на меня скептически… Ну, а чем кончилось-то это сейчас? Снова начинаем возвращаться к тому, что создавали десятилетиями сами.

Ну да..

Понимаете, я не могу сказать, что я такой провидец, что я всё видел за 30 лет вперед. Но я чувствовал, что это ненормально. Надо же было думать о последствиях.

Конечно, положительные моменты также были. Приоткрылся «железный занавес», можно было активно работать с разными европейскими университетами.

Но, должен Вам сказать, что я работал в одном из крупнейших вузов России, для меня никогда не было проблемой поехать за границу и во времена «застоя». Сколько месяцев я проработал в Свободном университете Берлина… Это же всё было, так сказать, «застойное» время. Но ездили, учились, работали там. Конечно, потом возможности расширились. Мы уже принимали участие в «демографических» грантах вместе с американцами, с таким профессором как Стивен Хок. Работали с голландцами, финнами, швейцарцами. Много было любопытного!

Вспоминается один из сюжетов, приходилось в жизни заниматься разными вещами, далеко не всегда. связанными с математикой. Приехал ко мне пожилой англичанин из Лондона и сказал, что у них есть институт Петра Демьяновича Успенского[14]. Это русский философ, который, по своим воззрениям, был близок к таким философам как Е.П. Блаватская.[15] В частности, его интересовали проблемы четвёртого измерения, реинкарнация. После революции он уехал из Петербурга сначала на юг, потом в Стамбул, попал в Англию, там создал институт, во время войны был в США, вернулся в Англию, где и скончался. Этот англичанин знал, что мы занимаемся источниками, просил найти данные о пребывании Успенского в России. Мы согласились и даже книжку написали по этому поводу, статьи[16], в конференциях участвовали, делали доклад в Лондоне. А потом они приехали в Россию, попросили показать церковь, где крестили Успенского. Я нашёл эту церковь в Москве.

Поскольку они считают, что человек после смерти возрождается в каком-то новом облике и даже видели Успенского снова, в наше время, где-то в Европе, они, видимо, ожидали увидеть что-то подобное в Москве. Мы пришли в церковь, где в это время крестили младенца. Только мы вошли, как начался обряд. Англичане замолчали и как мне показалось полушутя, полусерьезно тихо сказали: «Это, наверное, Успенский». Люди разные встречались, но многие были симпатичны по-своему. Я, например, в Лондоне работал с одной дамой (удивительная дама, под 90 лет ей было). Она была переводчицей в конвоях во время войны. В Мурманск шли корабли, которые везли технику. Она так интересно рассказывала о Лондоне! Я запомнил один вечер. Было совсем поздно, где-то в первом часу ночи. Она отвела нас в клуб, в котором собирались выпускники Оксфорда и Кембриджа. Мы сидели в этом клубе и рассуждали о том, чем отличается образование в Лондоне от нашего образования. Конечно, интересно было. В Исландии я побывал. Да я сейчас иногда смотрю на карту, скорее, трудно сказать, где я не был... В Испании, Франции, Германии, США, Корее, Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии… Ну, конечно, и в тех странах, которые раньше были в системе Варшавского договора. Так что по-своему очень интересно было работать. Разные люди, всегда разные люди. Есть экстремисты, есть узколобые, с которыми просто неприятно общаться. А есть такие, для которых наука прежде всего, и они ищут контакты, стремятся какие-то общие исследования провести. Я надеюсь, что со временем многие вещи «вернутся на круги своя». И то, что было положительным в эти годы, не забудется.

Но мне кажется, это хорошая как раз-таки нота, чтобы наше интервью завершить с надеждой такой. Как раз-таки да. Спасибо большое Вам, Сергей Григорьевич, за интервью, за то, что уделили час времени!

[1] Геннадий Леонидович Зверев (роод. 1955) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; член Епархиального совета Санкт-Петербургской епархии. Настоятель Софийского собора в Царском Селе.

[2] А.Л. Шапиро (1908-1994) один из крупнейших отечественных историков советского периода, внесший огромный вклад в изучение средневековой Руси и русской историографии. Кандидатская диссертация и первые статьи были посвящены крестьянской торговле и крестьянским промыслам в петровское время. В 40 – 50-е гг. в сферу его интересов вошла военная история России, которой он будет заниматься и в 70- гг. Его работа, посвящённая адмиралу Д.Н. Сенявину, резко выделялась на фоне исторической литературы того времени своей научностью и мощной опорой на исторические источники. Но главным делом жизни учёного стало изучение социально-экономической истории России.

[3] В.В. Мавродин (1908-1987) известен в науке, прежде всего, как выдающийся исследователь Киевской Руси. Будучи учеником Б.Д. Грекова, с одной стороны, заполнил те лакуны, которые были в творчестве учителя, с другой стороны, по ряду важнейших вопросов занимал самостоятельную позицию. Так, он был сторонником гораздо более поздней «феодализации» Руси. Значителен его вклад в создание советской концепции возникновении и развития единого Российского (Московского) государства

[4] Э.Д. Фролов (1933-2018) — советский и российский историк, антиковед-эллинист. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Древней Греции и Рима (1971—2015), директор Центра антиковедения СПбГУ (с 1994 года); почётный профессор СПбГУ (2010).

[5] И.Д. Ковальченко (1923-1995) - автор крупных работ в области методологии истории, источниковедения отечественной истории, аграрной истории России, основоположник отечественной научной школы квантитативной истории. В течение почти 30 лет И.Д.Ковальченко заведовал кафедрой источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, в 1988-1995 гг. был академиком-секретарем отделения истории АН СССР / РАН. Источник:

[6] Ассоциация «История и компьютер» (АИК) - одна из старейших профессиональных ассоциаций в области гуманитарных наук на постсоветском пространстве. АИК была учреждена в 1992 г. История её создания и развития тесно связана с процессом становления и институционализации в странах Европы актуального научного направления - "History and Computing" (в русском варианте - исторической информатики).

[7] Смирнова С.С. Демографические процессы в Олонецкой губернии в XIX-начале XX вв. : Опыт компьютерного анализа метрических книг : автореферат дис. ... кандидата исторических наук. СПб, 2002. 23 с.

[8] Твердюкова Е.Д. Административные и церковные источники по истории народонаселения Новгородской губернии XIX-нач. XX вв. : Опыт комплексного анализа : автореферат дис. ... кандидата исторических наук. СПб., 2001. 25 с.

[9] Маркова М.А. Первичные документы по учету населения Санкт-Петербургской губернии в XVIII - первой половине XIX вв. как исторический источник : Метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки : автореферат дис. ... кандидата исторических наук. СПб., 2005. 25 с.

[10] Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие для вузов по спец. "История" / Л. И. Бородкин, И. М. Гарскова, Т. Ф. Изместьева [и др.] ; под ред. И. Д. Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. 384 с.

[11] Леонид Иосифович Бородкин (род. 1946) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1993), профессор (1996), член-корреспондент РАН с 28 октября 2016 года по Отделению историко-филологических наук. Заведующий кафедрой исторической информатики МГУ, руководитель Центра экономической истории.

[12] Пим Коой (1945-2016) — профессор Гронингенского и Вагенингенского университетов (Нидерланды), известный исследователь экономической истории, истории города, Пим Коой (Pim Kooij). С 1990-х гг. он активно сотрудничал с российскими исследователями из Москвы, Тамбова, Ярославля и Санкт-Петербурга, внес большой вклад в популяризацию среди российских коллег методов исторической информатики, современных подходов в изучении социальной истории

[13] Вербицкая Людмила Алексеевна (1936-2019) — президент Российской академии образования. Президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Председатель Попечительского совета Фонда «Русский мир». Заместитель председателя Общества русской словесности. ректор Санкт-Петербургского государственного университета. (1994—2008) Президент Санкт-Петербургского государственного университета (2008-2019).

[14] Успенский Пётр Демьянович (1878–1947) русский философ, психолог, исследователь традиций «тайного знания». Получил математическое образование. Много путешествовал по России, Востоку и Европе.

[15] Блаватская Елена Петровна (1831-1891), религиозный философ, путешественница, писатель, публицист, сооснователь Теософского общества.

[16] Кащенко С.Г. Государство, общество, архивы в истории России: Петр Демьянович Успенский (1878 - 1947): документы и материалы о жизни и деятельности философа в российских архивах и книгохранилищах. СПб.: Лики России, 2009. С. 158-165.