Интервью с Николаем Васильевичем Смирновым

Николай Васильевич Смирнов о ленинградской математической школе и особенностях учебы студентов-математиков, эпохе Перестройки и роли ее в науке

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Николаем Васильевичем Смирновым

Сегодня 27 июня 2024 г., мы с Николаем Васильевичем Смирновым будем обсуждать его студенческий опыт. И первый вопрос, который я хотела бы уточнить: во-первых, дату и место рождения, а во-вторых, год, когда вы в школу пошли.

Хорошо. Наверное, стоит добавить, что мы все-таки находимся в здании факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского университета, думаю, это тоже важно — локализация этого события… Да, значит, я родился 17 апреля 1965 г. Соответственно, плюс 7 лет, в 1972 г. пошел в школу, как и все дети Советского Союза.

А вот такой интересный момент, что Николай Васильевич Смирнов[1], тоже другой известный математик, у него же... 17-го тоже день рождения, но октября. Так забавно.

Ну, да, наверное, … [смеется]

А вот... Соответственно, у вас полностью однофамилец, с таким же именем — математик. А скажите, пожалуйста, когда вообще у вас появился интерес к математике? Я знаю, что это было в детстве, но мне интересно в том числе, что вообще в математике может ребенка заинтересовать? Про свой опыт расскажите, пожалуйста.

Во-первых, про Смирнова, великого математика, сразу скажу, что я просто однофамилец. Потому что, по-моему, фамилия Смирновых — она чуть ли не третья в списке, после Кузнецова и Иванова, по-моему, там Смирновы идут… Это так, к слову. Значит, интерес к математике…, на самом деле у меня отец был учителем математики, хотя я никогда у него не учился. Видимо, он, может быть, и сам это как-то планировал, чисто этические моменты такие. Я не знаю, как это происходило, но непосредственно учитель у меня был другой человек. Так вот, отец и мама, они все время прививали, скажем так, наблюдательность. Я, в общем-то, вырос в небольшом посёлочке в Ивановской области. На самом деле это очень известное место, поселок Холуй. Правильное ударение – Хо́луй. Это место, где делают лаковую миниатюру[2]. Есть такой вид живописи, такой вот народной. Ну как народной? Раньше в этих местах писались иконы, а когда при советской власти иконы запретили... Значит, народу надо же было чем-то заниматься дальше, и вот эти школы иконописные переключились на такое народно-прикладное искусство; родители у меня были — слава Богу, они до сих пор здравствующие люди, на пенсии, конечно, сейчас — они заканчивали художественное училище, которое у нас там есть, и работали мастерами по росписи шкатулок, панно, брошей. Эта продукция шла на экспорт заграницу, продавалась за валюту, то есть это был такой источник валюты для Советского Союза. В те времена эту живопись поддерживали. Я к чему это говорю? Это не просто так, потому что эта жилка творческого такого подхода ко всему, видимо, была присуща моим родителям.

Отец, после окончания художественного училища, еще решил продолжить образование, поступил в педагогический институт в Ивановской области и впоследствии стал учителем. У него тоже были склонности к математике, он преподавал математику в нашей школе. Но со мной он никогда не занимался чем-то типа того, что два плюс два там и сколько это будет. Вот этого я, по крайней мере, не помню, мне этого не запомнилось. Но он делал другие вещи: он мне рассказывал интересные вещи, опять же такие образные. Мне очень хорошо запомнился эпизод, думаю, что это было еще до школы либо в самом начале школы, в первом классе, не позже. Он мне рассказывал, что такое множество. С точки зрения бытовой, это, на самом деле, известное всем слово. Множество каких-то там предметов, каких-то чашек, множество еще каких-то вещей. А он показал мне это как некое абстрактное понятие. Он таких слов не произносил, конечно. Он нарисовал несколько рисунков, эти знаменитые диаграммы, где можно кружочки нарисовать, и один на другой накладывается: вот это будет пересечение, вот это будет объединение. И меня это просто поразило, это всё… [смеется]… эти рассказы отца. В общем-то, не на школьные темы того времени, не для первоклассника… Он мне такие вот вещи иногда рассказывал.

А когда я, собственно, начал учиться, я очень хорошо помню свое детское впечатление. Не помню, когда оно возникло, но возникло оно точно рано, что математика очень хороший предмет в том плане, что если ты выполняешь правила, которые тебе сказали, то ты никогда не ошибешься. Там всё однозначно. Ты просто выполняй правила, и никаких проблем, и тебе ставят пятерки, и все хвалят, и всё прочее. То есть если во всех остальных предметах где-то надо что-то запомнить, что-то выучить, где-то наизусть… Да, это тоже все делалось, но математика — это такая игрушка занимательная, просто следуешь правилам и все. Получаешь пятерки [смеется]. Это впечатление детское, наверное, самое первое, которое меня уже в школе настигло, да, вот как-то так.

Позже, видя, что у меня что-то получается, и с математикой у меня никогда не было никаких проблем... наверное, в классе 7-8 отец мне подкинул, может быть и раньше… Был такой в советское время журнал «Квант»[3] научно-популярный, он популяризировал науку. Так вот, в какой-то момент в этом журнале было опубликовано объявление, что открывается школа заочная для школьников, она с 8 класса начинала действовать, и школьники, которые пошли в 8 класс, они могли обратиться в эту школу с просьбой туда поступить. Там надо было… В этом же номере были опубликованы задачки, штук 10, которые надо было порешать, по определенному адресу выслать свои решения, и на основании этих решений тебя зачислили. И вот мне отец предложил, давай попробуем, интересно же. Я с удовольствием этим делом занялся. А смысл в чем? Организовывал это всё Московский университет. Он идеологически создал эту школу. Там же нужны методические пособия… А вот местные региональные университеты, областные центры, что делали? Они просто обеспечивали, собственно процесс, то есть они высылали методички.

Представьте себе, я, начиная с 8 класса, где-то раз в месяц, может раз в 2-3 месяца, не помню точно, получал письмо такое увесистое, в нём лежала небольшая методичка на какую-то тему, скажем, площади фигур, там какая-то теория, какие-то примеры разобраны, список задач, и в письме написано, вы должны решить к такому-то сроку такие-то задачки из этой книжки. Вы должны сами ее изучить, сами разобраться, то есть никаких лекций, никакого интернета и в помине не было. Просто приходит книга с инструкцией, и ты должен этот квест пройти. Я с удовольствием это всё делал. В тетрадке обычной, школьной, решал эти задачки. Естественно, сначала надо было порешать их на черновике, потом аккуратненько, красиво оформить, как курсовую работу, и отослать. И я, как говорится, не пропустил ни одного эпизода из этого... и это длилось как минимум два года, по-моему, даже два с половиной, то есть я до самого 10 класса, условно говоря, раз в месяц-два делал такую работу, дополнительно к школе. Это такой был виртуальный кружок по математике, то есть советская система имела, в том числе, и такие интересные инструменты вовлечения талантливых школьников.

А можно уточнить, вот вы решаете задачу, а потом обратную связь как получаете? Письмом тоже?

Да-да-да-да, а потом присылается, эта же моя тетрадка, где красной ручкой, прямо как в школе, все, значит, там либо показаны какие-то мелочи, которые ты не совсем точно что-то сделал, или что-то не доделал, да? И прямо на обложке такая табличка: номера задач и плюс-минус, плюс-минус, плюс, плюс… Общая оценка тут же: пятерка-четверка. Меньше четверок у меня никогда не бывало, потому что мы подходили к этому ответственно. Справедливости ради, замечу, что отец вот тут мне помогал. Потому что тут, во-первых, надо разобраться с этим новым текстом, вникнуть во все эти вещи. Тут он мне помогал именно понять, о чем речь. Эта помощь опять-таки была ненавязчивой. Фактически я все делал сам.

Некоторые задачки были очень заковыристые. То есть там не так все было просто. Я очень хорошо помню, вот над одной задачей, у меня был такой эпизод в детстве: представьте себе, лето, все там уже бегают, купаются в речке, а ты ходишь и думаешь над какой-то очередной заковыкой. И вот ходил-ходил я так пару дней с одной задачей... И решение мне, т. е. мысль пришла на пляже. Вот я пошел на речку купаться, а там и записать нечем. Думаю: Господи, я пока до дома добегу, могу забыть. Меня вот эта мысль прострелила. Я что сделал? Я, значит... там чуть в сторонку отошел, в укромном местечке, на песочке прямо нарисовал то, что мне пришло в голову, потом сбегал домой за листочком, начертил себе эту мысль, чтобы ее не потерять. Вот так решение приходит немгновенно. Я думаю, что каждый человек, который творческим трудом занимается, с этим сталкивался. Когда ты долго о чем-то думаешь, а потом — раз! — эврика тебя настигает, совершенно неожиданно...

Да, к сожалению, у меня в отношении математики такого опыта не было, и это звучит очень интересно, очень здорово. А уровень, соответственно, там был скорее средний, чтобы могли сами разобраться? Или всё-таки сложнее?

Он был развивающий, то есть представим себе школьный учебник, где такие стандартные вещи, да? А это некие дополнительные красивые идеи нестандартные, как те же самые задачки, можно решить вот так, сяк… Например, вычислить площадь какой-то фигуры. Обычно в чём суть школьной программы? Вот треугольник, тебе формула, вот тебе трапеция, вот тебе формула, вот круг — тебе формула. Ну и пару каких-то нехитрых задач на комбинацию этих формул, собственно, и всё. Программа школьной математики на эту тему она обычно такая. А здесь, значит… Смотрите, фигуру, оказывается, можно разрезать на части и можно так резать, что это будет половина... А если дополнительные геометрические построения построишь, то можно увидеть еще кое-что. И вот такие развивающие эпизоды… ими были напичканы все эти методички. Они были сделаны очень качественно. По-моему, они у родителей, где-то там до сих пор хранятся на полке, стоят эти тетрадки мои и методички. То есть это было такое развивающее дополнение к школьной программе. В этом смысле советская система образования тем и славилась, что она давала возможности, при этом возможности были хорошо сделаны технологически. Представьте себе, нет интернета, нет возможности передавать информацию быстро. Какого-то там зума, скайпа, ничего нет, а дело было сделано.

Да, причем, видимо, ваши способности к самоорганизации сказались, сейчас это все вот доступно и не каждый бы этим занялся, в разы удобнее хотя.

Опять же тут роль родителей, я хочу это подчеркнуть, вот вы, современные молодежь, у вас же тоже когда-то будут свои дети, надо знать этот опыт вовлечения детей в творчество — самое главное вовлечение детей в творчество. Кто-то заинтересовался математикой, кто-то историей, кто-то еще чем-то, кто-то биологией. За ребенком надо наблюдать в раннем детстве, а потом ему так ненавязчиво помогать. Не надо его мутузить какими-то фактами. Ему надо показывать красоту этого мира. Вот как-то так.

Да, очень-очень приятно слышать, как раз, что у вас такой естественный интерес, именно что вы как творчество, в первую очередь, как настоящий исследователь подходите к вопросу. С детства, получается, у вас очень правильное сложилось представление.

Моё детство прошло на берегу речки, в огороде и в лесу [смеется]. Я всегда говорю современным людям, что самый лучший способ подготовить будущего студента — это чтобы человек научился грядки полоть и ягоды собирать. Ягоды собирать не просто вот горсточку, чтобы съесть, а чтобы сварить банку варенья. Это непростая задача [смеется]. Она требует усилий, она требует сосредоточенности. Тебе мешают комары, тебе мешают какие-то там заросли кустов и все прочее, это надо уметь. Но! Когда все эти трудности преодолеваешь, у человека развивается смекалка. Смекалка бытовая — это то самое творческое мышление. Здесь не подступишься, ну давай я зайду с той стороны, или вот как отмахнуться от этих комаров, и так далее, и так далее. Это все очень воспитывает. А грядка, это вообще, так сказать… Когда тебе говорят, что вот отсюда до туда ты должен сделать, и только потом ты будешь свободен, то ты сразу начинаешь оптимальные движения совершать [смеется]. Вот только так, да.

Да, но потом, наверное, задачки по математике — это отдых получается своеобразный.

Это как бы другое измерение, то есть человек, когда меняет род деятельности, он на самом деле, в том числе, отдыхает. Это уже так мое взрослое замечание [смеется], а не детское воспоминание.

Ну да, это тоже такое. Про это же говорят ученые тоже...

И потом у меня всегда был доступ ко всякой технике, то есть как только я стал ходить-передвигаться, у меня сразу был какой-то сначала маленький велосипедик, потом побольше, потом, когда я стал уже подростком, мне тут же купили мопед, это такая штуковина, которая уже с двигателем внутреннего сгорания, то есть в нем надо разбираться… Тогда технологии были еще несовершенны, довольно часто там что-то барахлило, ломалось, надо было его уметь настроить… Я не знаю, как для девочек, а вот для мальчиков... Природа, походы, костры, рыбалка, лес, обязательно какая-то физическая нагрузка полезная обществу и семье, огород, как я уже сказал, и, конечно, приобщение к какой-то технике: уметь гайку закрутить, понимать, почему там и что как крутится, вот это все… И я хочу подчеркнуть: этим не надо заниматься специально, как-то так нарочито, просто надо показывать ребенку, что такое есть, и вот тут так устроено, здесь такие механизмы, здесь такие объективные вещи, там такие. Вот как-то так. И у меня, к счастью, все это было — и на семейном уровне, и на уровне таких государственных всех вещей…

В результате, чем это все закончилось… Значит, в этой школе, в заочной не было никаких экзаменов, но в качестве, я не знаю, то ли поощрения, то ли такого финального, что ли, аккорда. Я очень хорошо помню этот момент. В девятом классе это было, потому что в десятом уже надо было поступать. Уже летом было не до того, а вот в девятом классе... Я напомню, что в те времена школа была десятилетка, то есть после десятого класса ребята уходили в вузы. Так вот, летом, будучи в 9 классе, меня пригласили в этот самый Ивановский университет, но не в сам университет, а на такую спортивную летнюю базу отдыха. У нас там есть леса, озера красивые, есть такое Рубское озеро. И туда всех учеников этой школы заочной пригласили на летнюю школу. Она прямо так и называлась. Мы жили на этой базе, в нормальных условиях, нас, естественно, кормили. И нам уже университетские преподаватели из Ивановского института, он тогда так назывался, педагогический, читали некоторые лекции, тоже такие развивающие. Цель этих лекций была в том, чтобы показать, а вот что нас ждет в будущем, если мы по этому пути пойдем дальше, по пути математики.

Я очень хорошо помню, что уже нам тогда рассказывали про дифференциальные уравнения. Это принципиальный такой переход качественный от школы именно к вузовской программе. Нельзя сказать, что я там мало что понял. Наверное, то, что нам рассказывали, я понял. Но уже сейчас, вспоминая эти события, я могу сказать, что преподаватель, тогда это был такой молодой тоже активный, видимо, сотрудник этого университета местного, он все время приговаривал такую мысль, вернее, во введении он ее точно озвучил... Как бы мне вас только бы не испортить [смеется]. Что он имел в виду? Ну, нельзя сделать такого поверхностного, что ли, взгляда, дать детям и одновременно, говоря медицинским языком, не навредить. Потому что можно так подать материал, что дети могут подумать: «Ой, какая ерунда», или наоборот: «Всё сложно», и психика заблокирует доступ к этому курсу. И вот он: «Как бы мне только вам не навредить». Он начал с самых-самых азов, показывал какие-то интересные мысли, приемы. В общем, это было очень интересно. Потом там был какой-то физик, который нам рассказывал про квантовые частицы, еще что-то там. В общем, было несколько таких курсов интенсивных. Также мы там и купались в этом озере, и в какие-то походы ходили, и картошку пекли вместе с этими преподавателями у костра, всё это было очень интересно. Поэтому выбор поступления, был для меня очевиден.

Я знаю как раз, что для поступления вы лично рассматривали МГУ или ЛГУ, причем на выбор у вас как раз повлияла ваша школьная экскурсия, вы рассказывали, в Ленинград. Скажите, пожалуйста, в каком классе эта экскурсия была, и вообще, какие места вы успели посетить?

Эта школьная экскурсия не была связана непосредственно с математикой как таковой или непосредственно с Ленинградом. Тогда в Советском Союзе была такая туристическая структура, по-моему, она называлась «Спутник»[4]. Она организовывала эти экскурсии. А экскурсии общепознавательные для детей, и в том числе для детей, я думаю, они были для разных слоев населения, но для школьников они были точно. Ну и наши учителя, они, видимо, просто знали, что есть такая возможность, подали, что называется, заявку, ну да, там надо было какие-то деньги собрать на билеты и все прочее. Так вот, эта экскурсия, она была не только в Ленинград, она была на поезде и мы делали такое кольцо, — вот я уж, конечно, все детали не помню, но мы посетили все прибалтийские столицы: это Рига, Таллин, Вильнюс, Ленинград. То есть мы на поезде проехали таким кругом от Иванова, значит, я уж не помню, какая была первая столица, может быть, Вильнюс, потом Рига, потом Таллин, потом Ленинград и домой — или, может быть, до Ленинграда сначала... Нет, наверное, все-таки сначала до Ленинграда, а потом из Ленинграда сделали там кольцо и вернулись. То есть все эти билеты были спланированы, и эта структура под названием «Спутник», она, видимо, помогала выстроить этот маршрут.

Наши мудрые взрослые решили это для школьников организовать, эту поездку — и организовали. Я точно знаю, что таких поездок было много, не только наш класс ездил. Кстати, мы два класса ездили одновременно, то есть представьте себе человек 30-40 детей, двое сопровождающих взрослых. Нам показывали, — и вот, например, на меня произвело впечатление в Вильнюсе, там же концлагерь был, Саласпилс, мы его посещали, нам про все это рассказывали... И вот как: ночью едешь, потом в городе целый день экскурсии, потом снова в поезд, приезжаешь в другой город, там снова экскурсии, там старая Рига, старый Таллин, все это очень красиво, интересно. А потом Ленинград. В Ленинграде мы тоже были один, по-моему, день. И, конечно, Ленинград на меня произвел впечатление — эта очень красивая архитектура. Действительно, был эпизод, когда мне просто захотелось еще раз взглянуть, — а там Московский вокзал, он же рядом с Невским проспектом, я уже сориентировался, пока мы там целый день были. Я действительно сходил, я предупредил своего учителя, кто с нами ездил. Говорю: «Можно я схожу на площадь?», он говорит: «Да, сходи», — говорит, — «смотри, только не опаздывай». Я где-то еще полчасика сам погулял, там все это посмотрел. Впечатление было, конечно, колоссальное. Это произвело впечатление.

И захотелось учиться, да?

Событие, когда захотелось учиться, оно было немножко позже, потому что... Значит, как развивались события дальше? Отец выписывал этот журнал «Квант», и... В этом журнале Квант в какой-то момент появилась заметка про наш факультет, про факультет ПМ–ПУ, то есть о том, что существует факультет Прикладной математики — процессов управления мы узнали из этого журнала «Квант». Опять же вот, ну как человек из провинции может узнать, какие тут есть факультеты, где что происходит, как туда поступать? Я еще раз говорю, нет интернета [смеется], доехать далеко и так далее. Так вот журнал, он свою миссию выполнил. В этом журнале была краткая заметка о том, что это за факультет, кого он готовит, значит, специалистов по прикладной математике. Тогда была одна специальность — «прикладная математика». У меня в дипломе, когда я закончил, так и написано: «Прикладная математика». По-моему, там даже был какой-то, если я правильно помню, примерный вариант вступительных экзаменов, задачки опубликованы. Вот это всё было… мы это всё прочитали. И, собственно, я очень хорошо помню, как это название на меня произвело впечатление. Представьте себе, речь идет о каких годах? Значит, студентом я стал в 1982 г., поступал, а эту заметку я читал, видимо, в [19]80-м или [19]81-м г.… Наверное, [19]81-м, скорее всего, это уже было ближе к поступлению. И вот это словосочетание: «Прикладная математика и процессы управления» — ну это просто космос какой-то! Для человека, который всю жизнь математикой занимался и увидел это название, — это было что-то, что-то с чем-то. И вот после этой поездки в Ленинград, и после прочтения этой заметки, уже все, у нас уже вопрос, куда ехать и куда поступать, он уже дальше не стоял. Вот как-то так.

Я помню, что мама, да, она, конечно, переживала, поступит ли ребенок, не поступит. А еще там у нас тетка моя родная, мамина сестра, она сказала: «Не переживай», — а в те времена в столичные вузы была возможность поступать немножко раньше, на две-три недели, по-моему, и если человек проваливался, не поступал, у него была возможность поступить в другие, провинциальные или другие вузы рангом пониже, то есть еще раз, чтобы не терять целый год. Это, кстати, была очень хорошая практика, правильная. Видите, как все было продумано, чтобы ребята, которые хотят чего-то добиться, чтобы они имели и шансы, и возможности, их сопровождали на интеллектуальном уровне. В этом смысле советское время имело колоссальные плюсы. Вот так развивались события. И вот тетка моя сказала, да не переживай, если не поступит, он тут же приедет и будет тут с вами жить, поступит в Ивановской институт или еще куда захочет. Что-то типа того [смеется], «что ты переживаешь». Вот такие разговоры были на семейном уровне. А я со стороны все это слушал, думаю, о чем они говорят? [смеется], то есть у меня уже все решено, я уже еду, задачи я решать умею, в чем проблема, так сказать.

Кстати, к слову сказать, вот отличие ЕГЭ и той системы. Смотрите, ЕГЭ при всех плюсах, что, действительно, проблему коррупции ЕГЭ, видимо, решает, это действительно так. Но!… ЕГЭ все-таки наносит урон вот этому творческому началу. Чтобы поступить в университет в наше время, да и не только университет, а даже выпускной экзамен в школе сдать, надо было просто решить пять задач. Но чтобы эти задачи решить, фактически надо было задействовать все знания, которые ты изучал в школе. То есть это некий творческий процесс, то есть надо увидеть идею, надо эту идею реализовать, не всегда эта идея срабатывает, значит, надо быстро перестроиться, время ограничено. Те самые 3-4 часа, на вступительных экзаменах — 4 часа.

Я очень хорошо помню, как я писал этот экзамен по математике вступительный. Да, нам дали эти варианты, было два варианта. Первые две задачи: надо было специальное уравнение решить специального типа, одно логарифмическое, другое тригонометрическое, потом еще две задачки такие интересные: значит, одна с геометрией на плоскости, другая с геометрией в пространстве, а пятая задача была с параметрическим анализом. А нам на вступительных, подготовительных лекциях объяснили, что, ребята, оптимальная тактика такая: та задача, которая вам кажется самой простой, вот ее и решайте. На черновичке решили, тут же красиво перепишите на чистовик. Дальше выберите снова самую простую задачу [смеется]. И я, следуя этим рекомендациям, что я сделал: ну, уравнения для меня были совершенно несложными, я сразу увидел все тонкости, знаете, на чем можно поймать. Там же нюансы важны очень. Область определения функций, какая скобочка, крайняя точка включается или не включается – вот все эти вещи… В школе я это все изучал, и в заочной школе я изучал эти приёмы. У меня был огромный опыт к тому времени. Поэтому эти первые два уравнения я решил за полчаса. Я очень хорошо помню свое впечатление. А, что тут вообще делать? [смеется] Из пяти задач я две решил буквально за полчаса, минут за сорок, и уже с чистовой перепиской. Потом я засел за следующие задачи. В принципе, я тоже понимал, как там что делать. В этих двух геометрических задачах, где надо было и смекалку, и уравнение правильное написать, и правильные построения сделать, и все формулы в голове держать. Эти задачи заняли у меня уже, наверное, почти всё время, которое осталось. То есть это был совершенно нетривиальный процесс. И видимо, в одной из них, как я потом понял, я где-то всё-таки в вычислениях ошибку допустил, то есть из этих двух задач я одну решил правильно, одну, видимо, с помаркой.

А когда у меня оставалось где-то до конца минут 30-40 и последняя пятая задача с этим параметрическим анализом, я вообще не знал, что с ней делать. Я впервые столкнулся... Нет, ну [смеется], и раньше в заочной школе бывали такие случаи, когда ходишь, как я говорю, целый день, думаешь, как подступиться… А тут у тебя совсем немного времени, совершенно нового класса задача… А тот самый преподаватель, который на подготовительных курсах, он сказал, что даже если вы ничего не знаете, просто напишите, что вы думаете [смеется]. Мы тоже это проверим, мы тоже это как-то учтем. Вот. И я только смог написать примерные мысли, как бы я попробовал бы эту задачу решать, то есть я ее не решил, от слова совсем. И вот в этих обстоятельствах я получил по математике четверку. И когда я пришел в приемную комиссию, мне сказали: «У вас четверка, и это очень хорошо. Потому что четверки получили там человек 40 или 50 из всех поступающих (сотни две или три там) — вот все остальные получили тройки, то есть вы уже почти поступили», — сказали мне [смеется]. В общем, вот так всё это было…

Хорошо слышать, когда труд какой-то в итоге вознаграждается. И вот вы в [19]82-м г. приехали в Ленинград, как мы читали. Ваше впечатление, хотелось бы именно про дух времени. Вообще чувствовали ли вы какой-то ветер перемен, может быть? В среде студенчества какие-то уже настроения, какие-то особенные, вы заметили? Какие-то перестроечные тенденции, может, сразу вам бросались на глаза?

Перестройка ведь началась немножко позже. Это [19]85-й г., мы уже были на третьем курсе, на третьем, на четвертом. Знаете, студенческая жизнь, она меня сразу целиком поглотила в том плане, что ведь университет — это такой уникальный феномен... Это как источник. Вот ты к нему пришел и вопрос только в том, сколько ты можешь унести. При этом, по сути, абсолютная свобода, то есть над тобой никто не стоит, никакие учителя тебя там не заставляют. Вот ты пришел на лекцию, ты ее прослушал и все, до свидания, иди, так сказать, изучай, делай. На практике какие-то задачи порешали, и все, дальше твое дело: домашнюю работу делать или не делать. Но мне повезло с другом.

В вашем плане вопросов было еще и про студентов. Я так немножко издалека про атмосферу студенческой жизни, а потом и про эти все, в том числе, политические моменты расскажу. Мне повезло с другом. Мой однокурсник Александр Валерьевич Екимов[5]. Мы с ним встретились у дверей приемной комиссии. Надо было подать документы, это надо было прийти физически, принести все, отстоять очередь. И вот представьте себе дверь, на ней написано приемная комиссия факультета ПМ–ПУ. Мы пришли уже под конец дня, во второй половине дня, потому что, видимо, с утра были какие-то дела, да и доехать надо, откуда-то, где мы остановились у знакомых. Кстати, отец мне в этом смысле хорошо помог: у него были знакомые люди, он попросил, они нам разрешили у них в квартире остановиться, то есть я не жил в общежитии, это было очень, может быть, даже хорошо, потому что в спокойной домашней обстановке можно было готовиться. И вот мы приходим, я пришел с отцом и этот Александр, Саша, Екимов [смеется], вот мы с ним так раз нос к носу столкнулись:

«— Что поступать?

— Поступать.

— На этот факультет?

— Да, конечно».

«Откуда-откуда», ну вот он там из Тверской области, я из Ивановской, значит. Вот так познакомились, разговорились, пока стояли в очереди, обменивались какими-то мыслями, потом на следующий день договорились пойти вместе там был план этих самых подготовительных мероприятий, туда сходили, там вместе сидели, слушали, обменивались мнениями. И фактически с одинаковыми баллами мы поступили, и потом жили в общежитии, в одной комнате, учились в одной группе. И сейчас работаем на одном факультете. Он тоже сотрудник нашего факультета. Такая интересная у нас получилась судьба.

Так вот, поскольку мы были приучены к работе и серьёзному отношению к делу, то мы все задания преподавателей воспринимали как непреклонное указание, что это всё должно быть сделано. К слову сказать, например, по матанализу у нас был преподаватель, он как делал? Там есть знаменитый учебник Демидовича[6] по матанализу — это такая толстая очень книжка, и там, вот скажем, производные функции и, сотни задач, потом интегралы — тоже сотни, там все сотнями измеряется, и он прямо вот так сотнями все и задавал. Причем он очень делал хитро, он так говорил: «Так, ребята, значит, записывайте домашнее задание: со 120 по 250 номер, значит, четные номера делают юноши, нечетные делают девушки». И в результате мы решали всю эту книгу [смеется]. И вся наша жизнь первые два года состояла в том, что мы с открытыми глазами с утра шли на лекции и обалдевали от того, что мы там услышали, потом мы шли на практические занятия, там нам показывали, как что решается, и потом тебе задают 100 этих номеров, и ты бегом бежишь в общежитие с одной лишь мыслью, что до следующего занятия, значит, всего 2-3 дня, это надо успеть все сделать, потому что это задали. Это задал доцент, профессор, как это можно не сделать? Поэтому наша жизнь первые два года — это было сплошное погружение, глубокое погружение в математику во всех ее аспектах.

Конечно, мы друг другу помогали. Общежитие — это такая школа жизни. Там надо успеть и покушать себе приготовить, и в магазин сбегать. В магазине, конечно, в те времена было не очень хорошо, хотя в Ленинграде продукты, в общем-то, купить можно было: и молоко, и хлеб, и даже и колбасу, все это в принципе было доступно. Но все равно, сходить в 23-й квартал, здесь еще даже не все были общежития построены в то время, из 6 высоток было только 3 в наше время, хотя когда мы заканчивали пятый курс, уже все было достроено до конца. То есть мы и учились, и наблюдали за стройкой. Вот это здание строилось на наших глазах[7], Химфак строился на наших глазах. Мы сидели на Матмехе[8], смотрели, в окно посмотришь: там подъемные краны ставят эти блоки… Химфак строился. Вот так все было интересно в нашей жизни. Поэтому отвлекаться на что-то такое... Просто не было времени. Да и потом, мы были молодые ребята. Советская идеология, она же задавала такое силовое поле. Вот что такое силовое поле идеи? А когда ты не знаешь, вернее, когда тебе надо что-то конкретное сделать в твоей жизни, то сразу вспоминаются слова какого-то там учителя, слова какого-то киногероя. Советский кинематограф — это на самом деле феномен такой уникальный, да. Если говорить так кратко, то в общем-то смысл этой идеологии был в чём? Так надо по-человечески жить, всё правильно делать. Надо трудиться, потому что труд — это главное, вообще говоря, достоинство человека. И что у нас есть целая страна, и она развивается бурно, надо только себя где-то там найти, в каком-то творчестве. Это же вот, если отбросить какие-то совсем крайние позиции идеологические, то смысл был именно в этом, в сущности… И мы в этой парадигме и жили.

Да, у нас была комсомольская организация, она организовывала все мероприятия у нас: неделя факультета была, куча событий, какие-то вечера песни тоже были, спортивные праздники были, математический бой между разными курсами, это что-то типа КВН-а, только математического. Конечно, это как-то напрягало кого-то. Кого-то там не то чтобы заставляли... Организаторы, активные ребята, они все время ходили, предлагали кому-то что-то сделать, давайте сделаем это, давайте то. Наверное, это в чем-то где-то кому-то не нравилось, кого-то отвлекало от чего-то. Но в целом, когда потом праздник начинался, всем было хорошо. В том плане, что это было интересно, было место для общения и так далее, и так далее…, то есть жизнь была насыщенная, интересная. Она не была никакой там серой, как иногда сейчас либеральный взгляд на жизнь… думает, что Советский Союз — это была какая-то такая серая безнадёга, беспросветность. Ничего подобного. Всё было интересным. Мы сами творили свою жизнь, свою судьбу. С удовольствием учились. Это была возможность для общения.

Мы с Сашей Екимовым жили в одной комнате, и народ знал, что мы такие активные... К нам даже в какой-то момент, ну не на первом курсе, а там на втором, на третьем, даже старшекурсники приходили иногда что-то обсудить. У них там что-то не получается по курсовой работе, по дипломной работе. Они приходили со словами: «Ребят, вы же все знаете, да? А я уже диффуры[9] давно слушал. Вот что тут?... Никак у меня что-то не получается». И мы всегда с удовольствием вникали вместе, посидим, подумаем, в книжках пороемся, что надо так и так сделать. Ну и человек уходил…, то есть мы набросаем какие-то мысли, значит, он уходил... Жизнь была вот такая.

Были эпизоды, когда мы ездили на картошку на первом курсе, на месяц, помогать сельскому хозяйству. Видимо, рук не хватало, технологий не хватало, чтобы не потерять урожай. Представьте огромное поле, трактор едет, выкапывает, а задача студентов — собирать. Вот целый месяц мы так жили. Тогда «Машина времени» — это была совершенно молодая группа, она какие-то такие заковыристые песенки исповедовала. Я к ним относился так… Я не всегда понимал, ну вот люди чем-то недовольны. Пытался себе представить, а чем можно быть недовольным? Что из того, что ты хочешь сделать, тебе не дают? Я, может быть, сейчас уже могу четко сформулировать эту мысль, но те же самые мысли, может быть, немножко в других образах были и тогда. Хорошо, ты чем-то там недоволен. А вот что ты, собственно, хочешь сделать, и тебе это не разрешают? [смеется] Вот для себя я не находил пересечение этих двух [смеется], этих двух множеств. Вот чего я хочу и чего нельзя… Это пересечение в моей судьбе было равно нулю. Не знаю, может быть, у кого-то это было немножко не так. Может быть, люди читали другие книжки в детстве, другое было воспитание.

Справедливости ради надо все-таки заметить, что одна из проблем, которая в Советском Союзе была точно — это нереализованность творческой активности именно в предпринимательстве, в экономическом аспекте. Ведь не все люди хотят быть учителями, не все люди хотят быть учеными, да? Многие люди имеют какое-то образование, и им не интересно стоять у станка, хотя это тоже дело на самом деле в чем-то творческое и в чем-то, безусловно, важное и так далее. Да, вот как реализовать творческую энергию, если ты хочешь ее реализовывать именно в организаторских таких проектах? Ведь что такое бизнес? Это на самом деле способность человека увидеть потребность в каком-то там товаре или услуге и умудриться эту услугу или товар произвести. А для этого надо организовать, подтащить ресурсы. Найти возможности профинансировать эти ресурсы, эту идею, собрать какой-то коллектив единомышленников. Вот для такой творческой активности, наверное, в Советском Союзе действительно было места мало, скажем так, официально юридически разрешенного, и это было проблемой. Кстати сказать, если говорить в историческом аспекте. Я не историк, но так, как и все нормальные люди, интересуюсь какими-то вещами. Насколько я понимаю, в сталинские времена как раз вот этой-то проблемы не было. На откуп артельных производителей было отдано как раз множество всего: ширпотреб, еще что-то, то есть артели в сталинские времена существовали. Это, по сути, была форма частного бизнеса. А с приходом к власти Хрущева, по этому вопросу был тотальный запрет.

А вот Китай… Китайская Народная Республика, она как раз умудрилась… после Мао Цзэдуна там появился такой Дэн Сяопин[10], и, насколько мне известно, вот он как раз и начал реформы именно с того, что там, где малый бизнес способен решить проблемы быстро, по производству каких-то бытовых товаров элементарных, то, что нужно людям для жизни, и там где государство буксует своей огромной машиной, вот он это дело все разрешил. Известна такая фраза его, великая, значит, что неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Он имел в виду формы собственности под кошками [смеется], что надо делать дело. И если это дело может сделать лучше частный мелкий бизнес, то пусть он этим и занимается. А вот построить железную дорогу через всю страну, построить атомную станцию, построить какое-то автомобильное предприятие, конечно, никакой там мелкий предприниматель не сможет, и вот тут задача государства. То есть надо разделить такие сферы, что ли, для решения экономических проблем. Китайцам это удалось, они по этому пути пошли и то, что мы сейчас наблюдаем, в общем-то, подтверждает правильность этого курса. А в Советском Союзе этой отдушины, если так можно выразиться, видимо, ее не было, поэтому в позднем Советском Союзе были теневые производства. Особенно в кавказских республиках это было развито, то есть там, где центральная власть была далеко, идеологические шаблоны не производили должного впечатления на людей… были цеховики, подпольные производства. Нельзя запретить естественный процесс, то есть если человеку интересно этим заниматься, он все равно будет это пытаться делать, и нельзя его остановить уголовным кодексом, какими-то штрафами. Если ему это интересно, он все равно будет делать.

Это противоречие в позднем Советском Союзе, к сожалению, не было эффективно разрешено, и это привело к проблемам. Каким проблемам? Ну, нехватки каких-то товаров бытовых, элементарного какого-то продовольствия. Ту же самую несчастную колбасу, ее же можно в домашних условиях делать [смеется]. Разреши людям, которые это делали, ну да, сделай налоги, пропиши процедуры, если ты хочешь, чтобы они не шли против идеологии центральной какой-то, но ты разреши им делать дело, и они бы все сделали. Вот этого не было. Я еще раз подчеркну, я в своей жизни этого всего… не видел. Ну да, люди из провинции ездили в Москву за продуктами. Это делали и мои родители в том числе. Там у нас до Москвы 300 километров. Люди садятся на автобус, едут в магазин в Москву. Такое было, что греха таить? Именно так всё и было. Это делали раза два-три в год, обычно перед праздниками, потому что в деревне всё своё: живность какая-то, огород свой, свежие фрукты, ягоды, овощи. Всё было своё. А вот к празднику каких-то там апельсинов, какой-то колбаски, какого-то шампанского… да, вот садились на автобус, ехали, покупали. Вот такая была жизнь. И когда Горбачев начал говорить про изменения… Да, кстати, на моей памяти и смерти Брежнева, и Андропова, и Черненко, я все это видел по телевизору. Это, конечно, производило такое гнетущее впечатление — траур государственный. Потом появляется молодой Горбачев, начинает говорить правильные слова, но я в то время был студент, у меня не было такого опыта жизни, чтобы оценить перспективы: вот что будет дальше? Я очень хорошо помню то, что сейчас называется мемами. Тогда еще интернета не было, но в газетах иногда проскакивало… — или это уже я позже видел... В общем, представьте себе, такая картинка: семья, где-то в какой-то газете это было, и они смотрят телевизор, а по телевизору показывают новости. В телевизоре, значит, Горбачёв, видимо, что-то сообщает… Вот. А семья что такое? Это три поколения: дети, взрослые и бабушка с дедушкой. И вот все смотрят, значит. У детей эмоции какие? — Непонятно, что происходит. У папы с мамой такой взгляд... «ну, наконец-то какие-то начнутся перемены в стране правильные» — на лице написано у этих людей. Бабушка, она где-то там в сторонке носочки вяжет. А дед, значит, репу чешет и у него такая фраза нарисована: «Ну все, пора идти за спичками и соль покупать» [смеется]. Вот это я к чему рассказываю, что я как раз был в младшем поколении, и я не понимал, что происходит. Слова говорились правильные, а к чему это все приведет? Как это будет реализовываться? Я понятия не имел.

А дальше все начало сыпаться, действительно. Все начало сыпаться. Вот [19]91-й г., события августа [19]91-го г. Я в это время сидел уже в приемной комиссии [смеется] на Васильевском острове, работал, то есть мне было никуда не уйти, и я сижу, принимаю документы от будущих студентов [заочного обучения]. А в это время в Москве происходят те самые события. Советский Союз рухнул. Вот как-то так это все происходило в моей личной жизни. А потом действительно начались проблемы. Ну какие проблемы? Стали задерживать зарплату. Кстати говоря, надо отдать должное, в те времена, я точно даты не помню, ректором была Вербицкая Людмила Алексеевна[11]. Когда она стала ректором, она, видимо, как женщина, у нее такое материнское начало, она как-то умудрилась наладить... элементарно выплату зарплат, чтобы все было хорошо, чтобы она была вовремя, то есть какая-никакая зарплата. Вербицкая смогла это все в какой-то стационарный режим вывести. Вот это впечатление тоже помню. Ну и конечно, когда отпустили цены, в магазинах сразу все появилось, но цены были, конечно, шоковые, да… Это произвело впечатление. Но народ он ведь как реагирует? Если есть возможность решить вопрос малой кровью, всегда это будет так и происходить, потому что это закон природы: вода течет туда, где ниже. Поэтому зачем что-то выдумывать, если можно картошку посадить [смеется].

С другой стороны, сразу же начались всякие предпринимательские вещи: купи-продай, эти стихийные рынки, — они сразу заполонили улицы, где-то на площадях, то есть началась такая вот торговля. Те самые предприимчивые люди, они стали куда-то ездить, где можно купить дешевый товар, привезти в крупный город, продать, челночная началась эта торговля. Чего греха таить, у меня уже в тот момент на руках было двое маленьких детей, надо же было как-то семью кормить. Значит, с [19]87 по [19]91 г. я был аспирантом. В [19]91 г., как раз в тот год, когда рухнул СССР, я защитил кандидатскую диссертацию, потом стал работать на факультете. Так события развивались и, конечно, зарплаты не хватало — это точно, приходилось крутиться, мне тоже... Пришлось влиться в одну из таких стихийных компаний торговых, условно говоря, и такой подработкой как-то затыкать бреши. Но, в принципе я никогда не терял центральной линии, все-таки для меня университет был в приоритете. Эти бытовые неудобства… Эти подработки — это все было вспомогательными процессами. Хотя был момент, когда меня звали и других ребят звали. Кто-то уходил, что называется, в бизнес: «Давай это самое, тут ни зарплаты, ни перспектив, давай пойдем организовывать там что-то где-то»… и как-то меня это все останавливало… Меня останавливал тот стержень, который из детства появился, интерес к такому интеллектуальному творчеству. Видимо, мне от отца и передалось желание преподавать, я это делаю с удовольствием, в общем-то, всю карьеру… Я тут давно работаю, у меня уже стаж больше 30 лет преподавательский. Поэтому я не поддался на все эти разговоры и никогда об этом не жалел, хотя там, действительно, можно было и заработать. Но заработал ты деньги, но для чего, собственно, [смеется], следующий вопрос, а зачем? Ну да, купил квартиру, купил машину, а дальше что там? [смеется] Дальше где-то это накапливать, об этом переживать. Нет, это все не мое, но я прекрасно понимаю тех людей, которым это нравится, их энергию, — действительно. Те люди, которые ждали этих перемен, они нашли поле для приложения своих сил. Огромная часть трудового народа имела вот такой шок экономический, который заставил всех встряхнуться, где-то находить вторые-третьи места для работы. Все это было, все мы это пережили. Каждый это сделал по-разному, а про себя я вроде бы рассказал.

Да, спасибо, очень подробно описали впечатления об этом периоде. Теперь хотелось бы непосредственно к опыту обучения перейти и, говоря про атмосферу на факультете, вы, собственно, учебную среду как такую активную, да, описали. И вот какой фактор на ваш взгляд сильнее всего на жизнь факультета влиял? Можете ли вы вот такой движущей силой развития назвать в этот период наставников, преподавателей? Или это может быть другие какие-то факторы?

Конечно, есть такое понятие научная школа. Да, в общем-то, все держится на личностях. Я абсолютно убежден, что в любой науке, не только в математике, все держится на личностях. Наверное, вы, когда зашли в наше здание, видели бюст академика Зубова[12], он был членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Он является основателем нашего факультета. Собственно, он и создал некий такой дух нашего коллектива. С чего бы такого начать? Я все-таки начну, наверное, не с Зубова, потому что с Зубовым я познакомился все-таки немножко позже. Вот представьте себе первокурсник, который... лекции, семинар, домой, домашняя работа, 100 задач, по каждому предмету. Ну, не по каждому [смеется], но по матанализу точно. И вот, так сказать, бегаешь по этому кругу. У нас были стенды, интернета не было, всё было на стендах. Представьте себе рукописное расписание занятий. Оно просто висит на доске. Конечно, ты его себе где-то там в блокнотике записал [смеется], чтобы каждый раз не бегать, но всё равно ты мимо деканата периодически как-то пробегаешь по каким-то своим делам, со одной пары на другую. И вдруг висит необычная бумажка на доске. Доска, а на ней объявление написано тоже от руки: «Студенты первого-второго курса приглашаются на кружок, в кавычках — «Полином» (полином — это многочлен, такая функция). Он будет проходить, в такое-то время, в такой-то аудитории. Приходите». И мы с моим другом Александром Екимовым, пробегаем мимо. О, интересно! Мы были первокурсники, то есть это осень 1982 г.

«— Интересно?

— Интересно.

— Слушай, ну давай сходим.

— Давай сходим».

В назначенное время мы приходим в назначенную аудиторию. Там два молодых сотрудника, я сразу озвучу их фамилии. Это Алексей Петрович Жабко и Владимир Леонидович Харитонов. В настоящее время Владимир Леонидович уже ушел на пенсию. В этом году, если я все правильно помню, ему исполнилось 75 лет уже. Алексей Петрович в настоящее время еще работает, он заведующий кафедрой теории управления на нашем факультете. В то время они были совершенно молодыми доцентами, наверное, я так подозреваю, молодыми кандидатами наук. Всего нас там было пять человек: мы с Александром, еще две девушки и еще один студент. Сели. Преподаватели достали чайник и чашки [смеется]. Ну нельзя же так сразу…

Хорошее начало.

Да, вот пришли, и сразу: давайте, открывайте, записывайте. [смеется] Будем делать то-то-то-то [смеется]. Вот, значит, сели, поговорили. Это, кстати, имеет очень важное значение. Вы спрашиваете про дух, про атмосферу. Вот такое было событие интересное. Сели пить чай. Поговорили, кто, как, чего. Мы тут же узнали: Харитонов, когда мы поступали, возглавлял приемную комиссию. Мы его видели на официальных всяких мероприятиях. Не знаю, уж он нас помнил или нет, но, наверное, помнил [смеется]. Вот посидели, поговорили, как учеба, как что. «Да вот стараемся», «ну хорошо, давайте». Вообще говоря, они нам рассказали о том, что из себя представляет наука, в какой-то мере, что… в какой-то момент надо расширять свои знания. И чего ждать? Мы предлагаем это делать прямо сейчас. У нас есть интересные планы. Мы сами кое о чем тут думаем. Вот давайте. На вопрос: «Что будем делать?», они сказали, что были такие великие математики в российской науке: Пафнутий Львович Чебышев и Александр Михайлович Ляпунов. Кстати, Ляпунов, если пойти на матмех, там есть мозаики, одна из них — это Ляпунов. Вот если пойдёте там...

Я прогулялась, посмотрела.

Вот ещё раз можно будет посмотреть. Ляпунов — это выдающаяся фигура в русской математике, в российской. Он начинал ещё в XIX веке. Скончался он в 1918 г., он создал фундамент, так называемой теории устойчивости движения. Чтобы было понятно: чтобы самолет летел и его ветром не сдувало [смеется], чтобы если вдруг что-то произойдет в атомной станции, и чтобы соответствующие системы быстро среагировали и не дали бы никаким плохим процессам развиваться, чтобы устойчиво протекал процесс развития того, чего мы хотим организовать. Так вот, Ляпунов создал настолько мощный фундамент, что до сих пор на него все ссылаются, не просто ссылаются, а его методы используются. Вся современная техника, обеспечение ее безопасности, все на этом. Так вот нам, первокурсникам, предложили читать их труды в оригинале [смеется], что называется в подлиннике. Не в учебнике, который уже адаптирован. Как они писали свои монографии, вот их предлагалось читать вместе. Мы собираем небольшой коллектив, два преподавателя, пять студентов, которым это интересно. Берем книжку, начинаем ее читать, то есть вникаем в постановки задач. Как я рассказывал про школу заочную советскую [смеется], тот же самый алгоритм, только на следующем уровне. Если там были все-таки учебные вещи, а тут уже передний край науки. Это я уже сейчас такие бравурные слова говорю, а тогда не то чтобы оторопь…, волновались мы, наверное, только первые пять минут, пока чая не попили [смеется]. А когда нас настроили на эту интересную работу…

А дальше что? Дальше они сделали какие-то вступительные выступления, сами вышли к доске, рассказали, какое направление, ради чего эта теория придумана, ради чего эта книга написана. И потом мы просто распределили, условно говоря, параграфы, и задача студентов в чем была? Прочитать внимательно, разобраться и на следующий раз сделать выступление. И вот так по очереди. Первый параграф, второй, третий. А общая цель — понять главные идеи этой теории, главные понятия, для чего все это нужно и во что это все выливается. Конечно, читать классиков в любом научном направлении тяжело, это мягко сказано. Ты сидишь, прочитал три строчки и не понимаешь, как же такое может быть-то вообще [смеется]. А дальше формула какая-то такая мудрёная. Потом они пишут: «наверное», это всё так вот. Оказывается, слово «наверное» в те времена имело совсем другой смысл. Сейчас, когда мы говорим слово «наверное», это как бы такой элемент сомнения, недосказанности. А там это слово использовалось в смысле «наверняка», то есть точно так. То есть ряд «наверное» сходится. Есть такая фраза математическая… Это значит ряд точно, гарантированно сходится. Вот это все читаешь, вникаешь во все это дело. Конечно, этот кружок произвел и впечатление, и поднял наш уровень, и мы сразу влились. Ведь учеба в университете — это же освоение колоссального количества нового материала. А тут еще одна такая же активность, говоря таким современным языком, но под руководством умных людей. И она нас, безусловно, вытащила, как говорится, существенно повысила нашу меру понимания математики. Так что я вот этот эпизод... И мы семинарили так целый год, то есть раз в неделю... Мы прочитали несколько трудов Чебышева по интерполяции, прежде всего. У Ляпунова есть великая монография по устойчивости движения[13]. Ее мы изучили во всех деталях.

К слову сказать, сейчас этот курс я как раз и преподаю — эти ляпуновские методы, то есть у нас есть на факультете специальная дисциплина. Она так и называется: «Теория устойчивости движения». И вот этот курс я до сих пор с удовольствием, — это моя, как говорится, любовь такая первая, студенческая — я его преподаю. Где-то тут и книжки лежат, свои уже сделанные учебнички. Вот она: «Сборник задач, упражнений по теории устойчивости…»[14]. Вот я, вот Екимов, еще наш коллега, такие красивые рисуночки. Это вот область, где все хорошо. Если в технической системе возникает возмущение, но оно не выходит за пределы этого контура, значит, авария не случится. И уметь оценивать эти области — это одна из задач теории устойчивости. Она имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности всяких систем. И вот все это на первом курсе, то есть дух и особенность нашего факультета, это вовлечение студентов с самого раннего, как говорится, самых ранних курсов, в такие серьезные, вдумчивые научные исследования, причем фундаментального толка. Ведь важно понять идею, ее фундаментальные основы, а потом ты эту идею сможешь увидеть и в робототехнике, и в самолетах, и в экономических моделях, потому что уравнения, которые описывают эти различные системы, они, как математический аппарат, одни и те же. То есть можно обеспечивать устойчивость и экономического предприятия, и технического устройства, и атомной станции.

Это очень важное замечание, как раз оно меня тоже интересует. Я хотела, допустим, с этим два вопроса задать. Во-первых, что случилось с кружком? Распался ли он после этого года или Вы прекратили заниматься?

Что случилось с кружком? Хороший вопрос. Он имел еще одну реинкарнацию. Вернее, когда мы его закончили и стали уже где-то там на третьем, по-моему, курсе, мы его повторили. Пришло еще следующее поколение студентов, мы его повторили, а потом, как любой проект, он всегда имеет и начало, и конец. Два раза мы это сделали, а потом, так получилось, что все занялись уже своими делами. Жизнь течет, меняются интересы. Я так чувствую, что Алексей Петрович и Владимир Леонидович, они просто сами были заинтересованы в том, чтобы внимательно прочитать эти книги. А самый лучший способ что-то понять — это рассказать другому человеку [смеется]. Я думаю, в том числе, они этот принцип использовали.

Теперь я хочу перейти, может быть, на фигуру Зубова Владимира Ивановича. Человек был, конечно, уникальный и выдающийся. Уже от него я слышал, позже, когда сам стал преподавателем, он нам, молодым преподавателям, говорил: «Ребята, студентов всегда надо вовлекать в серьезное дело, в серьезные исследования, в серьезные проекты. Вы сами там что-то делаете, значит, выходите в коридор, видишь, студент идет, берешь его за руку», — это почти цитата, — «берешь его за ручку и говоришь: "Слушай, у меня есть интересные задачи, давай делать вместе"» [смеется]. Когда я это услышал, уже будучи преподавателем, я тут вдруг сразу вспомнил: так «Полином»-то наш, он же, в общем-то, так и случился. Видимо, эту установку Зубов повторял всем поколениям сотрудников. А Харитонов и Жабко были его учениками непосредственными. Видимо, он им тоже это говорил. Я так думаю, что это так всё и произошло. Традиция так и родилась. К слову сказать, да, в чистом виде «Полином» повторился два раза. Потом мы уже стали аспирантами, переженились и так далее, и так далее, уже на всё, как говорится, рук не хватает.

Но помня эту фразу Зубова, что со студентами надо работать, я со своими студентами, — у меня тоже под научным руководством всегда есть и студенты, и аспиранты — эту технологию повторяю на таком микроуровне. Зачем каждому отдельно что-то рассказывать? Я в какой-то момент собираю группу, 3-4 человека, которые ко мне пришли, естественным путем попросились под научное руководство. Я говорю: «Хорошо, ребята, давайте, я вам сначала расскажу, чем я занимаюсь и что вас ждет, вы потом примете окончательное решение, чтобы все было, как говорится, по уму сделано». А когда все согласились, я говорю: «Хорошо, а теперь давайте семинарчик небольшой сделаем, прочитаем такую книжку, разберемся в этом подходе, а когда мы все поймем, потом каждому найдем свое приложение. Кто-то может быть в экономике что-то пытаться будет применять, кто-то может быть в робототехнике». И эта технология, как некая традиция: если хочешь что-то сделать, надо семинар запустить [смеется] специальный. Конечно, это все надо готовить, но в этом наша работа.

И вот еще, можете что-то вспомнить конкретно об этом подходе, как раз вовлечение, то, в чем вы не участвовали, но что вокруг было? Как вообще, —вообще хотелось бы узнать, насколько преподаватели со студентами близки были, в чем это выражалось?

Давайте я все-таки про Зубова. Про Зубова я еще не рассказывал, хочу про него рассказать, и это абсолютно достойно всеобщего внимания. Как произошло с ним знакомство? В какой-то момент нам рассказали историю, что факультет был создан именно Владимиром Ивановичем, что он руководит всей нашей жизнью. Он действительно был человеком активным, при этом он был слепым. Слепым в каком смысле? Это была не болезнь, не с рождения, а просто подростки, шалости всякие, что-то они где-то взорвали в подростковом возрасте, то есть где-то там, в тинейджерском возрасте он повредил глаза. Таким образом, ослеп. Был таким активным школьником, подростком, не хочу сказать разгильдяем, но, как он сам потом рассказывал, когда, как говорится, Бог что-то забирает, он что-то дает взамен. И он говорил, что его судьбу это принципиально изменило, эта потеря зрения. Эта энергия жизненная, она во что вылилась? Он обратился к такому интеллектуальному труду, к творчеству именно, научному. Его точно так же увлекла математика, помогли учителя. Чтобы получить разрешение учиться в университете, — а ведь там же и справка по здоровью нужна в том числе, — он дошел, чуть ли не до московских кабинетов, чтобы ему дали возможность поступить. «Когда я пришел поступать и решать эти варианты, я», — говорит, — «решил свой вариант за 40 минут». Я вам рассказывал, как я решал, а он рассказывал, как он решил: «Я решил за 40 минут, преподаватели удивились, сказали, что тут что-то нечисто, может быть, ты там что-то знал или где-то там что-то подсмотрел». Но как, если человек слепой? «На что», — говорит, — «я им сказал, давайте, я при вас тут еще и второй вариант решу» [смеется]. Ему дали и второй вариант, он и второй вариант решил. Тем более, что они все-таки похожи. Вот так он поступил в университет.

В университете ему помогла девушка, которая стала потом его женой. Они вместе книги читали. У него была только одна проблема, как информацию получить. Вот она читала лекции, учебники вслух. Они вместе это обсуждали, решали. Такая интересная судьба. Потом аспирантура, кандидатская диссертация, в 30 лет докторская диссертация. По тем временам это очень большая скорость. Потом в те времена в университете были научно-исследовательские институты, в паре: факультет — институт. Эти институты выполняли государственные заказы, в основном по оборонным программам, что греха таить. И вот Зубов молодой, Владимир Иванович, смог решить несколько важных прикладных задач. Представьте современные крылатые ракеты… тогда это все было на уровне идей. Инженеры работали таким что ли, не то чтобы методом тыка, но, как таковой полной, полноценной теории не было, поэтому точность попадания, все это еще было... в таком сыром виде. А Зубовские идеи позволили обеспечить эту устойчивость движения, точность попадания, причем принципиально улучшить качество этих устройств. Это один класс задач, которым он занимался с самого, что называется, начала своей научной карьеры. И еще была решена очень важная задача. Первый спутник, который в Советском Союзе был запущен, там была проблема: хорошо, мы выбрасываем в космос эту болванку, она раскрывает антенны, но чтобы с ним не потерять связь, надо чтобы эти антенны смотрели на Землю. А они случайным образом там открываются, и куда они там смотрят, заранее неизвестно. Так вот, задачу управления ориентацией он тоже решил сначала теоретически, а потом она была в железе уже реализована другими инженерами. Это уже другое дело. Сначала надо решить, как делать в принципе, а потом уже реализовать. Эта задача тоже была решена.

А дальше что? А дальше вот что. Зубов, будучи таким пассионарием, в Гумилевском смысле пассионарием, он вдруг понял, что задач становится огромное количество, а кто их будет делать? Факультета нашего в то время еще не было. И у него возникает мысль, что надо создавать факультет, который будет целенаправленно готовить кадры, которые будут способны решать прикладные задачи в любых областях. Он с этой идеей едет в Москву, ни много ни мало, к президенту Академии наук, М. В. Келдышу, с ним имеет беседу. Он его поддерживает. И через голову всех наших тут местных властей, ленинградских [смеется], из Москвы приходит бумага, приказ по министерству открыть в 1969 г. факультет... И, конечно, это несоблюдение субординации… а как рассуждает математик? Он делает оптимальное решение. Зачем суетиться? Если надо сразу идти к тем людям, которые тебя, во-первых, поймут, а во-вторых, у них есть все полномочия. И он сразу едет в Москву с этой идеей. А поскольку у него уже за душой были решенные задачи, такие важнейшие задачи управления техническими процессами, его тут же поддержали. В 1969 г. создается наш факультет, с его подачи. Конечно, у него здесь были единомышленники, один из них — это академик Валентин Валентинович Новожилов[15]. Вот там за матмехом есть небольшая улочка, она называется проезд Новожилова[16]. Если в Яндексе посмотреть, там параллельно нашему зданию, за матмехом проезд Новожилова, в память об этом тоже великом человеке. Они вдвоем создали концепцию нашего факультета, причем сначала он назывался просто «Прикладной математики». Они провели все бумаги, все решения. А в последний момент именно, как гласит легенда, Новожилов говорит: «Владимир Иванович, слушай, прикладной математики мало, давай напишем тире и допишем еще два слова: процессы управления». Вот [смеется]. И представьте себе, компьютеров нет, все печатается на машинках, это опять все бумаги надо переделать [смеется]. Он говорит: «Да нас, это самое, с тобой съедят», — «Пусть съедят, нам надо сделать все правильно». В общем, вот такая легенда происхождения этого замечательного словосочетания: прикладная математика — процессы управления.

Вот так родился наш факультет, то есть он изначально родился как ответ на вызов решения прикладных задач, то есть привлечение математики к решению прикладных задач. И Зубов эту идею всем всегда говорил: привлекайте студентов. Не просто там…, да, пусть они решают матанализ, 100 штук, но потом им сразу давайте серьезные задачи. Пусть они участвуют в ваших семинарах, слушают, что вы там делаете, какие вы заказы выполняете государственные в этом институте. Привлекайте их к этому научному творчеству. Эта идея, если говорить об особенностях математической школы Зубовской, она в этом. Ещё два эпизода про Зубова хочу рассказать. Эпизод номер 2. Я сейчас рассказал, как был создан факультет, общую схему набросал. Хотя противодействие было большое, даже потом пытались его закрыть недоброжелатели. Ничего не получилось, потому что это было веление времени. Это было нужно стране, обществу в целом. Эта идея была востребована. А потом, собственно, как я увидел Зубова: Харитонов и Жабко, которые с нами начали заниматься, они в какой-то момент нас пригласили: говорят, «ребята, у нас есть такой Владимир Иванович Зубов, он основатель». Кстати, он получил государственную премию, стал член.-кором Академии наук, именно на этих работах, по управлению, по устойчивости, обеспечению устойчивости. «Он проводит семинар общегородской», — они так его позиционировали, «он проходит в городе» — не здесь, не в Петергофе. Он проходил всегда на Васильевском острове, на 10-й линии, мы это называем старым матмехом, тогда матмех был изначально там. Там он проходил в одной из университетских аудиторий. «Мы вас приглашаем, давайте в такой-то день недели, в такое-то время приезжайте по этому адресу, посмотрите, послушаете». И мы начали ездить на этот семинар, который вел сам Зубов.

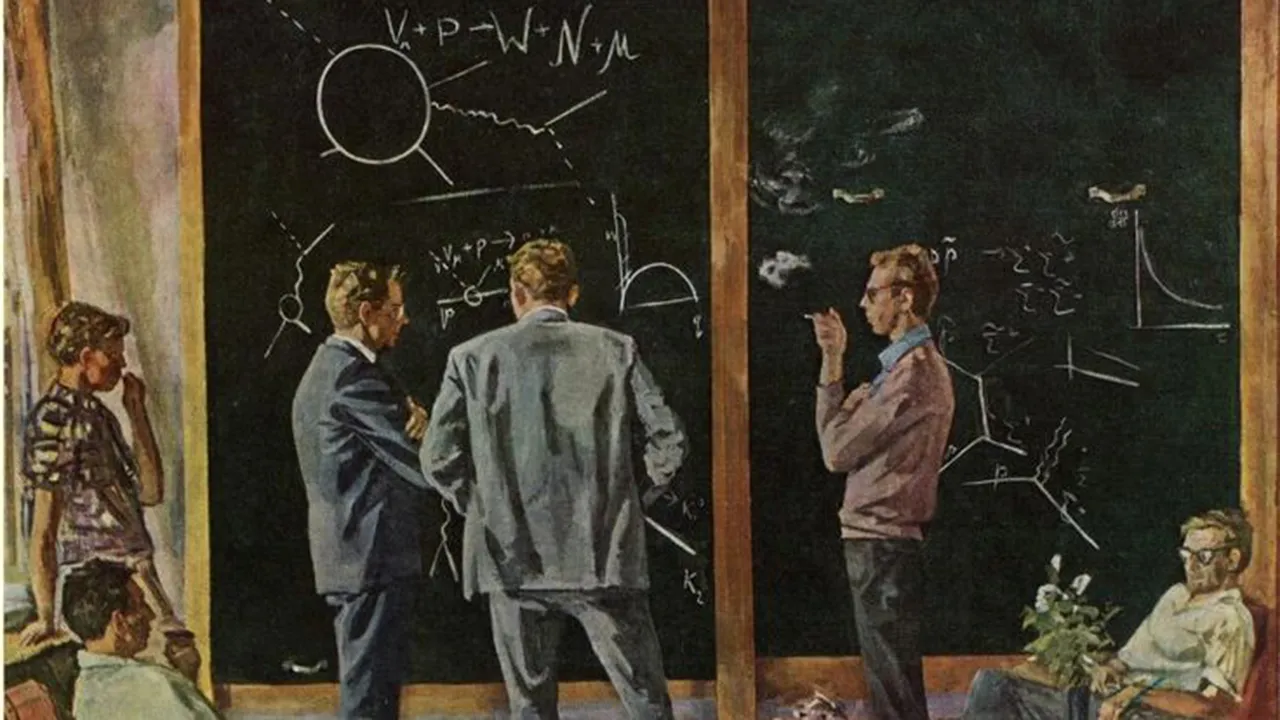

В чем была суть этого семинара? У Зубова было огромное количество разных идей. Один человек не может охватить все на свете, даже великий, поэтому он в коллектив все время вбрасывал новые постановки задач, какие-то интересные мысли, что вот туда можно пойти, вот этим позаниматься, и вот здесь огромное поле для деятельности, и вот сюда можно двигаться. Как правило, он делал небольшое сообщение, где-то на полчаса, минут на 40. Один из сотрудников писал уравнения на доске, он что-то говорил, человек писал уравнения, какие он просил. И что меня поражало: я был студентом, да, — наверное, это на втором, на третьем курсе началось для нас. Он говорил таким языком, что понятно было всем, то есть даже нам, студентам. Он рассказывал о серьезных вещах, но введение он начинал с какого-то просто элементарного случая, на этом элементарном примере он фокусировал внимание всех присутствующих на главной мысли. А потом уже переходил к серьезным вещам, то есть постановку задачи мог понять даже студент. Дальше он, конечно, говорил продвинутые вещи, но ты интуитивно понимал, куда это все может развиваться. А по существу, это просто, — я еще раз повторю, это очень важно, — он фактически все время излучал огромное количество задач. Хотите, вот этим занимайтесь, хотите, вот этим занимайтесь, хотите, вот этим занимайтесь.

Один раз его доклад был… он теорему докладывал, очень удивительную теорему из области математической статистики, теории вероятности. И он опять же начал с простых примеров, сформулировал идею, потом саму теорему, и стал говорить, что вот это так, это так, это так, и смотрите, вот это сюда можно применить и там, и там, и там. Вот эти люди бились, и у них там мало чего получалось. А вот если вот так подойти, то должно все получиться. Смотрите, кто из вас хочет, вот можно сюда, давайте, это там сразу докторская, если по этому пути пойти. Примерно такие у него были целеуказания. Так вот именно на этом семинаре, он мне очень хорошо запомнился, народ сразу оживился и стал дополнительные вопросы задавать. Всех удивила эта формулировка. Она была ясной, четкой… неожиданной, потому что эта проблема действительно всем, многим была известна и знакома. А Зубов предложил оригинальное решение, и все начали задавать дополнительные вопросы. Тут, конечно, я уже немножко потерялся. Один человек вскочил, что-то спрашивает, другой, третий. Зубов одному ответил, другому, третьему. Потом он уже, видимо, так это, подустал и когда очередной человек его что-то спросил, он ему говорит: «Слушай, Александр Николаевич (по-моему, это был Александр Николаевич Квитко[17]), ну ты вот меня спрашиваешь, но ты пойми, я эту теорему написал, но ведь я ее еще не выучил [смеется]. Народ так, сразу, рассмеялся, такая разрядка произошла, то есть все прямо впились в эту новую мысль, каждому было что-то интересно спросить, что ему было непонятно. Он это все отвечал, отвечал, отвечал, потом говорит: слушай, ну что ты ко мне пристал? Я вот тебе написал эту теорему, но я еще не выучил, а ты хочешь сразу все там [смеется]. Это меня просто потрясло.

Я для чего это всё рассказываю. Во-первых, сам факт интересен, то есть если резюмировать опыт обмена информацией в рамках научных школ, в рамках в целом научного сообщества, то получается, что семинары это идеальное, вообще говоря, решение. И на микроуровне, когда ты хочешь быстро студентов вывести на какую-то тематику, и на макроуровне развития науки, когда надо обсудить стратегию продвижения в каком-то направлении. Получается, что семинар — это такая идеальная форма и Зубов, видимо, сам это прекрасно понимал, и он раздавал задачи. Хочу этот эпизод закончить тем, что задачу для кандидатской диссертации я как раз поймал на этом семинаре. Мы туда ходили-ходили, все это записывали, у меня где-то дома в архиве лежат мои еще студенческие записи. И однажды Владимир Иванович сформулировал очередную задачу, и она мне так понравилась. Это были нелинейные управляемые системы, потому что линейные мы изучали на курсах университетских, а тут нелинейный случай, и меня это так зацепило. Он говорит, смотрите какие особенности. Он был мастер показать точечно какие-то вещи и тебя вытащить на передний край. Ты сам бы мог лопатить книги до бесконечности и этого не заметить, а задача великого человека состояла в том, что он мог прямо точечно сказать: слушай, вот тут интересная вещь, попробуй, у меня просто нет времени, у меня другие задачи... Он все семинары примерно так и заканчивал: кто хочет – берите. Меня это всегда потрясало, и я в эту задачку вцепился, потом, помню, пришел, давай это все раскручивать, пошел по каким-то ссылкам по литературе.

С этим связан еще один эпизод с Зубовым. Я стал читать его работы, он там назвал книжку, назвал какие-то статьи свои. Читаю его статью в журнале. Статья совершенно небольшая, буквально две-три странички. И как раз про этот самый нелинейный случай, про возможность построения управления для нелинейных управляемых объектов. Теорема сформулирована, а доказательства нет [смеется], но особенность математики состоит в том, что в достаточной ветке доказательства всегда есть алгоритм решения задачи. Чем цены доказательства? Что вот так можно делать, и ты получишь решение. Если тебе хочется какую-то задачу решить, значит, если она в принципе решаема и существует теорема о том, что это можно сделать, то в достаточной ветке доказательств обязательно будет либо непосредственно алгоритм решения, либо хотя бы набор идей, следуя которым, эту задачу можно решить. Я это сейчас могу, как профессор, хорошо изложить, а в те времена я это просто интуитивно чувствовал. Теорема интересная, а доказательства нет. Думаю, надо попробовать самому. И вот я несколько месяцев пытался сам это дело прописать, почти все у меня получилось, но некоторые детали не сходились. Я просто не знал, как и что делать, то есть я исписал таких листков там, не знаю, штук 20, и так, и сяк… Владимир Иванович человек был занятой, но в принципе каждый из нас имел возможность ему позвонить и попросить о встрече, о консультации. Он всегда работал дома, потому что он был слепым человеком, поэтому здесь он не любил бывать. Тем более что изначально наш факультет был в Смольном, потом нас оттуда выселили и переселили сюда. Он очень переживал, ему хотелось, чтобы студенты учились в городе, вся эта архитектура, все такое... Ему это не нравилось, что нас выслали в Петергоф, сюда он практически никогда не ездил. Он здесь за всю жизнь был, наверное, раза два в какие-то юбилеи [смеется] приезжал сюда и все. А так к нему ездили домой. Он жил на улице Конной. Это небольшая улочка параллельно старому Невскому, от Московского вокзала в сторону Александро-Невской Лавры. Это продолжение Невского проспекта, там есть улица Конная, дом номер 6. Там у него была большая квартира и все к нему туда ездили за консультациями, чтобы какие-то вопросы решить, что-то обсудить. Я, ему звоню, говорю, Владимир Иванович… Мы, как аспиранты, не могли его… — нельзя человека так отвлекать каждый день, каждую неделю, но если вопрос серьезный, то, значит, звонить. Звоню, говорю: «Владимир Иванович, я такой-такой», — «да, я вас приветствую, Николай Васильевич», — он всегда всех помнил по именам-отчествам. Говорю: «у меня вопрос, я тут изучаю одну из ваших теорем, у меня кое-что не сходится, можно»? Он говорит: «Приезжай» и трубку кладёт, главное, ни время, ни когда… приезжай [смеется], сразу, да. Значит, приезжай, приезжай. Я приезжаю, взял с собой все свои бумаги… А у него, в комнате был такой огромный стол, там стояли чайники электрические, он всегда всех сразу усаживал чай пить, потом какие-то пироги, печенье, чего только не было. Жена у него была, очень гостеприимным таким человеком. У них, кстати, было шестеро детей: трое сыновей стали докторами наук, остальные кандидатами, то есть огромная династия, так сказать. И внуки — многие были нашими студентами, кстати говоря, именно толковыми студентами, без всяких натяжек.

Вот, значит, я думаю, я сейчас к нему приеду, все бумаги свои разложу, я так про себя думаю, он же не видит, что я там делаю [смеется]. У меня там все записи, подчеркнуты места, где надо спросить, что спросить. Приезжаю. «А, да, Николай Васильевич, давай заходи». Зашел. Он говорит: «Слушай, ты знаешь, смотри, погода хорошая, пойдем, погуляем, ты там мне все и расскажешь» [смеется]. Я так: оба-на, а как же бумаги, все выкладки, теоремы, формулы [смеется], я же хотел спрашивать... «А пойдем погуляем, ты мне там все [смеется] расскажешь». Я, конечно, так вздрогнул, думал, елки-палки, но что удивительно, дело все в том, что я не то чтобы к этому разговору готовился, этот вопрос последние пару месяцев был у меня непрерывно в голове. Я непрерывно думал о том, как же это может быть-то, что там написано. И в этот момент я сначала вздрогнул, но потом понял, что я же все помню... Я два месяца уже хожу вокруг этих вопросов. «Ну пойдем, пойдем». А что делать? Пошли. Он обычно, как слепой, брал под ручку, но он чувствовал, он свой микрорайон знал. Мы идем, он говорит, ну давай рассказывай. Я говорю, слушайте, есть ваша статья в таком-то журнале, теорема там звучит удивительно, что можно делать управление вот таким-то способом. И я хочу понять ее конструктивную часть, то есть хочу научиться ею пользоваться, но мне для этого нужно восстановить доказательство. Я говорю, что почти все сделал, но у меня кое-что не сходится, я никак не могу понять, как эти куски склеить. Я понимаю, что надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, а как выйти на финальную точку-то, что надо сделать, чтобы все это завершить? Рассказал ему. Это я сейчас схему просто рассказал, а ему-то я в деталях, с постановкой задачи, на каких системах, о каких уравнениях идет речь, что от них требуется и как эти управления строить, как их представлять.

Я закончил. Возникла пауза. Мы медленно шли в тишине, где-то минуты две. Может полторы-две, но не больше, то есть не мгновенно он ответил, а вот именно была пауза. Идем, идем, идем. Я-то отстрелялся, [смеется], что называется. У меня-то отлегло, я ему погрузил этот вопрос. Я смотрю, где же мы идем-то? Мы шли вдоль сквера. Я смотрю, перекресток уже близко, думаю, куда дальше-то идти. Он так идет, идет, идет... раз, дошли до перекрестка, он остановился. Причем я ему ничего не говорил, он сам остановился. Говорит: «Ну что, мы дошли до Советской (или до какой-то там)»? [это была Исполкомская]. Я вздрогнул, говорю, да, говорю [смеется], то есть мне слепой человек: «Ну что, мы дошли», — говорит, — «да?» Я говорю, да [смеется]. А он остановился ровно в метре от проезжей части. «Ну пойдем, сейчас туда в садик завернем». Значит, завернули в садик. И в этот момент он говорит: «Слушай, Николай Васильевич, теорем, конечно, я много разных, видимо, написал», то есть он эти две минуты восстанавливал... Я ему эти идеи напомнил. Они для него были неким ключом к его подсознанию, потому что у него все это где-то было глубоко. Он за эти две минуты все это смог поднять и сказал несколько фраз. Первая: «Ну, ты знаешь, теорем я, конечно, много всяких писал». А это, как сейчас помню, был журнал 1979 г., а ходили мы, обсуждали это примерно в 1990 г. или 1989, как-то так, то есть 10 лет спустя, как он опубликовал эту статью. Через 10 лет мы бродили, обсуждали детали этой теоремы. «Много», — говорит, — «всяких было теорем, но ты знаешь, там наверное вот что надо понять». И сказал мне несколько ключевых фраз, и что удивительно, у меня мгновенно вся картинка сложилась. Он говорит: «Ну ты же вот этот ряд построил». Я говорю, да. «Так вот, ты оцени его область сходимости, и ты получишь это множество, которое ты хотел искать». Я говорю, е-мое, как же я сам-то до этого не додумал. Я все-таки к тому времени уже был дипломированный специалист, аспирант [смеется], прочитавший кучу его книжек… Ну Господи, как же я сам-то до этого не додумался. Я подошел к этой черте, да, и оставалось сделать всего какой-то один шаг и всё. Вот он это всё из своего подсознания вытащил и мне сказал несколько фраз, и у меня картинка тут же мгновенно сложилась. Я думаю, как же я сам-то до этого не додумался… Я уж не помню, что я ему говорил. Он говорит, ну всё, решили твои вопросы? Я говорю, да [смеется]. [В аудиторию стучится студентка Николая Васильевича]. Наташа, заходи, нет, заходи. Это еще одна встреча, ну ничего. Ты послушай, я тут рассказываю про наш факультет. Это девушка с исторического факультета. Присаживайся, где тебе удобно. Заодно послушаешь.

Мы тогда, наверное, будем потихоньку завершать. Спасибо большое. Ушли вы с идеей, как я поняла, с ответом.

Да, чем все закончилось? Закончилось все тем, что я потом пришел домой, все это прописал. Все у меня сложилось... Звоню ему следующий раз, через какое-то время, через неделю. Надо же спасибо сказать, поблагодарить и что дальше делать. Я говорю: «Владимир Иванович,… у меня», — говорю, — «все получилось. Вы мне тогда подсказали, я статью написал», — я говорю, — «можно ее опубликуем». Все-таки это же его теоремы, все прочее... Он: «публикуй», — и трубку положил [смеется]. Вот так все вопросы решались быстро и по существу. Такая была атмосфера в те годы, то есть каждый студент имел возможность к нему съездить со своими чаяниями, о чем-то поговорить.

А может быть, вы кратко назовете еще преподавателей, имена, которые на вас повлияли, особенно с позиции вашего личного преподавательского опыта?

Харитонов и Жабко, это, безусловно, так сказать, мои научные руководители непосредственные. А Зубов — это величина, которая как солнце светит нашему факультету. Да, Харитонов и Жабко — это совершенно точно. Харитонов — он изумительно читал лекции, когда я был студентом. Он читал лекции, он у нас вел курс по алгебре, курс по дифференциальным уравнениям, и это был просто образец такой — вдумчивый, продуманный, — продуманного изложения самых сложных вопросов. Кстати говоря, Харитонов — это величина мирового уровня. Далеко не каждый человек имеет свои именные теоремы. У Зубова есть теорема Зубова, как раз вот об этой области асимптотической устойчивости. А у Харитонова есть свой результат: он обобщил известные результаты по устойчивости семейств полиномов. Это такие специальные термины, люди, которые знают, поймут, а в общем, наверное, это не так важно. В общем, существует теорема Харитонова, она связана с параметрическим анализом устойчивости систем дифференциальных уравнений. И, как я понимаю, еще и для запаздывания она тоже развивается. Да, Наташа? [смеется] Ну ладно, это уже другой вопрос.

Да, вот Харитонов и Жабко, и другие преподаватели, безусловно… надо вспомнить… вот был еще такой Кузютин Вячеслав Федотович, он у нас вел геометрию, тоже был потрясающий человек. Он лекции читал очень образно, добавлял эмоции. Там же все время системы координат, и вот он так говорил: «ну вот если вы влезете на этот вектор и посмотрите на картину сверху…» [смеется]. Он такие вещи практиковал, и это снимало нервное напряжение. Когда ты все время находишься в таком тяжелом потоке новой информации, надо иногда делать разгрузку для психики... Наши преподаватели многие этим искусством владели. Так что вот, наверное, так. Кто еще?.. Остальные, наверное, в меньшей степени запомнились, но общая атмосфера была именно такой.

О чем бы я еще сказал про наш факультет: у нас с момента основания проводится студенческая научная конференция. Она так и называется: «Процессы управления и устойчивости». Вот такие мы сейчас книги издаем. Когда-то там, на заре создания факультета, книги еще не издавались. А когда появилась первая компьютерная персональная техника и принтеры… был такой Владимир Николаевич Старков. Кстати, тоже преподаватель, правда, он у меня ничего не вёл. Я с ним познакомился именно как с организатором этой конференции на каком-то этапе. То есть я когда-то, будучи студентом, свою первую статью написал именно в рамках этой конференции, хотя она опубликована была не в таком красивом томе, а как депонированная рукопись. Была такая форма публикации статей, так вот моя первая научная статья была по результатам этой научной конференции. В 1998 г., это точно совершенно помню, Владимир Николаевич Старков, он в то время был замдекана по работе со студентами. И когда в его подчинении оказалось несколько принтеров и несколько компьютеров, его вдруг осенила мысль, так давайте издадим книгу! По его инициативе была издана первая такая книга [в 1998 г.].