Интервью с Андреем Борисовичем Яковлевым

«Воспоминания Андрея Борисовича Яковлева об учебе и работе в ЛГУ»

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Андреем Борисовичем Яковлевым

Зовут меня Яковлев Андрей Борисович, я старший научный сотрудник кафедры физической механики, 1954 г. рождения, русский. Родился в городе Ленинграде, являюсь коренным жителем в четвертом поколении, поэтому считаюсь коренным ленинградцем.

Теперь почему я согласился на интервью? На самом деле это важно. Как мне стало известно, многие мои коллеги вам отказали…

Да, многие отказали.

Я позвонил нескольким своим друзьям, хотел их Вам порекомендовать, чтобы они тоже поучаствовали в этом проекте: они тоже отказались. Почему согласился я? Дело в том, что у меня есть друг — он в прошлом заместитель директора нашего научно-исследовательского института математики и механики, который раньше существовал параллельно с факультетом, Борис Владимирович Трифоненко[1]. Сейчас он директор нашего факультетского музея. И несколько месяцев назад он меня попросил зайти в музей, посмотреть что я думаю вообще об этом музее. Я сходил, посмотрел и сказал ему следующее — что, как мне кажется, основная задача музея — это сохранять память, а значительная часть памяти — это воспоминания. Он сказал: «Да, конечно». Но сил и средств у них для этого нет.

Видите ли, я на факультете с 1972 г., когда на него поступил. Несколько лет я, правда, после аспирантуры работал на Дальнем Востоке, потом вернулся — так что, фактически 50 лет связан с факультетом. За это время я повидал многих людей, многие из них ушли и не оставили своих воспоминаний. Но очень важно оставить память о том, что было, как было. Потому что история, я в этом убежден, на самом деле в значительной степени это набор мифов. И чтобы бороться с этими мифами, нужно иметь большую выборку, из чего можно выбирать, сопоставлять и тогда делать реальные выводы. Когда я был в вашем возрасте, я очень увлекался политическими вопросами. Я был членом комитета комсомола факультета, был лектором по вопросам международной политики. Я об этом еще скажу. Поэтому я имею представление о том, как создается впечатление о том, что реально и что нереально. Следовательно, если я тоже откажу, то кто же тогда? И я решил принять участие в вашем проекте. Теперь о себе.

Я хочу сказать, что моя семья никак с математикой никогда не была связана. Я потомок военных моряков. Мой дед и мой отец, оба капитаны первого ранга. То есть я из военно-морской семьи. Казалось бы, проще всего мне было пойти по этому пути. У меня не было бы с этим никаких проблем, потому что в военно-морском флоте очень приветствуется преемственность и потомственность. Династии военно-морские — это всегда то, что очень сильно поддерживалось руководством военно-морского флота. Причем и мой дед, и мой отец не просто капитаны первого ранга, они, в общем, люди в некотором смысле исторические.

Мой дед Яковлев Федор Михайлович — единственный человек, который был дважды командиром крейсера «Аврора». Он был командиром крейсера «Аврора» до войны и уже под конец своей жизни после войны. Он был комиссаром во время Гражданской войны. Во время Кронштадтского мятежа он был приговорен к смерти восставшими и не был расстрелян только потому, что Кронштадт взяли штурмующие депутаты 10-го съезда партии. Потом он был участником первого дальнего похода Красного флота из Балтики на Черное море, будучи комиссаром крейсера «Профинтерн», это в будущем гвардейский крейсер «Красный Крым». Во время войны дед был комендантом Кронштадта, потом комендантом Таллина. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, то есть, в общем, человек исторический.

Отец мой Яковлев Борис Федорович, ну, конечно, не такая личность, как его отец, но в его биографии — он 1924 г. рождения — тоже были интересные моменты. Дело в том, что к началу войны ему было всего 17 лет, поэтому, несмотря на то, что он учился в это время в военно-морской спецшколе, он не мог сразу быть призван, потому что был несовершеннолетним. Уже в 1942 г. он поступил на курсы младших лейтенантов здесь, в Ленинграде. И с 1943 г. он воевал на Балтике. До и после войны было два военных министерства: было отдельное сухопутное, то что называется Министерство обороны, и было Министерство военно-морского флота. Были, соответственно, разные министры. Министром военно-морского флота был знаменитый адмирал Кузнецов. А у него был первый заместитель адмирал Гордей Иванович Левченко. И вот офицером по особым поручениям при адмирале Левченко в 1945 г, после окончания войны был мой отец. И таким образом он был участником комиссии по разделу немецкого флота.

Когда закончилась Вторая мировая война, союзники-победители делили немецкое имущество. В том числе делили военно-морской флот. И вот мой отец был офицером со особым поручением при руководителе советской делегации, то есть участником этой комиссии по разделу немецкого флота. У него есть воспоминания, где он все это описывает. Не очень подробно, правда.

А потом он был участником еще одного исторического события. Вы знаете, кто такой Виктор Конецкий[2]? Писатель, да? Вот у него в биографии написано, что Виктор Конецкий был участником первого перехода северным морским путем малых кораблей. Так вот, это неправда. Дело в том, что поход, в котором участвовал Виктор Конецкий, состоялся в 1955 г. А мой отец был участником перехода северным морским путем тральщиков с Северного флота на Тихий океан в 1952 г. Поэтому это было на три года раньше. Но в связи с тем, что тогда была секретность, это же еще было при Сталине, и об этом событии не так много знают. Это к вопросу об исторической справедливости и мифах исторических, этих исторических мифов, к сожалению, очень много. Чем больше историки будут работать с реальными вещами, тем этих мифов будет меньше, и народ будет лучше представлять о том, что было и как было. Это то, что касается моих Яковлевых.

Моя мама Яковлева Инна Александровна — инженер-химик. Она дочка довольно известного советского инженера — Александра Петровича Горячева, лауреата Сталинской премии за первый в мире сварной крейсер «Свердлов». Александр Петрович в боях во время Великой Отечественной войне не участвовал, потому что в то время работал на Уралмашзаводе, занимался сваркой танков. И награжден за это боевым орденом Отечественной войны.

Ну, а почему, собственно, мат-мех?

Почему мат-мех? Дело в том, что отец, как я уже объяснял, служил, и меня в шесть месяцев увезли из Ленинграда на Дальний Восток. Отец после Северного флота служил на Дальнем Востоке, и мы там жили какое-то время. Если сейчас Владивосток — благоустроенный город, правда, я там последний раз был где-то в 1984 г., но в то время это уже был современный красивый город. А в те времена, когда служил там мой отец, в общем, городок-то был, скажем, не очень благоустроенный. В крайнем случае, до моего рождения мои родители жили в доме, где одна стенка подпиралась бревном для того, чтобы она не упала. Несмотря на то, что отец был капитаном третьего ранга и служил в штабе Тихоокеанского флота. Поэтому жить там было не очень просто. И уже под конец службы отца — демобилизовался он достаточно рано по семейным обстоятельствам — я жил здесь, в Питере, у своих бабушки и дедушки. И поэтому влияние моих бабушки и дедушки на меня было очень большим, и они хотели, чтобы я учился в английской спецшколе №11, которая находилась рядом с их домом у Смоленского кладбища? Знаете где это?

Я знаю.

Была очень хорошая английская школа тогда. Английских школ в те времена не много было в Питере. Это сейчас, так сказать, большой набор всяких школ. Тогда их было мало. Но меня туда не взяли. Потому что, я не знаю, заметно это сейчас или нет, но я очень плохо произносил букву «Л». И мне сказали, что надо заниматься с логопедом, и я действительно в течение первого класса два раза в неделю посещал логопеда. И, в общем, более-менее научился. Сейчас, на самом деле, не очень заметно даже. Меня «подреставрировали». Но после года в школе рядом с родительским домом пропало желание куда-то переходить.

Вообще переходить из одной школы в другую — это всегда смена обстановки, смена товарищей, вливаться в чужой коллектив сложно, да и я так понимаю в школе №11 особого желания взять меня во второй класс не было, поэтому я остался в своей школе, а школа эта была восьмилетка. Причем район — это Старая Гавань. Кинотеатр «Прибой», представляете себе? Сейчас он не существует, там что-то строят вместо него. Недалеко от него была моя восьмилетка, в которой я учился. Как все восьмилетки, она, конечно, была уровнем пониже. Я не скажу, что там были плохие учителя, но... В любом случае, куда-то надо было определяться после восьмилетки. И мой папа долго ходил, смотрел, куда же мне потом после восьмилетки, и подобрал для меня школу №38.

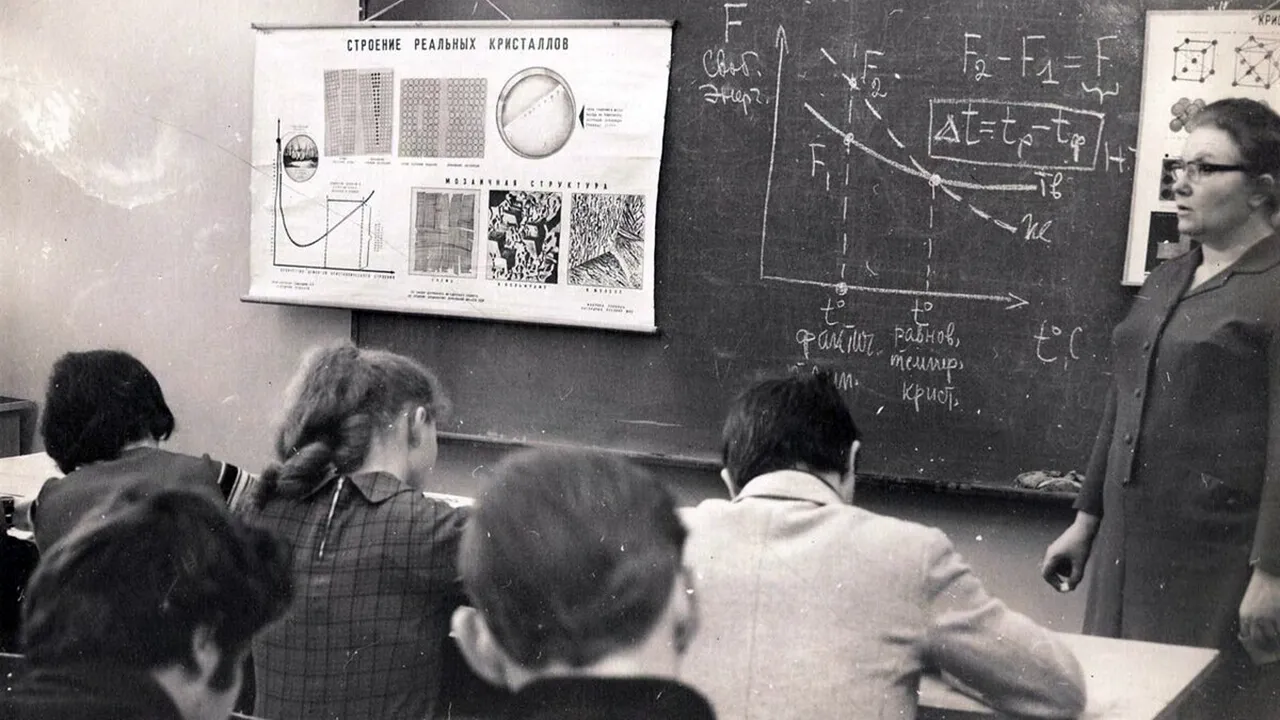

Она сейчас существует, но не в том виде, в котором была тогда. Тогда это была единственная на весь Ленинград школа с физическим уклоном. Не математическим, а именно физическим. И я в течение восьмого класса ходил туда в кружок, раз в неделю у нас там были занятия. Ну, а потом поступил в девятый класс туда, причем поступил в А-класс. Там было шесть классов в параллели, и попал я к замечательным абсолютно учителям, которым я многим обязан. Одному из лучших преподавателей школьной математики Ленинграда того времени Арону Рувимычу Майзелису, учителю физики Иосифу Абрамовичу Соловейчику и замечательному историку Льву Андреевичу Киршнеру. Там были и другие замечательные учителя, но эти, в общем, были корифеи своего дела. Каждый из них был в то время в Питере знаменит. Соловейчик Иосиф Абрамович написал собственный учебник. Правда, ему не удалось его издать, поэтому он распространял его нам следующим образом Печатали на ксероксе листы, мы их в скоросшиватель сшивали и по этому учебнику учились.

Если в обычной школе было 2 часа физики в неделю, то у нас было 8 часов физики в неделю, плюс еще дополнительно два часа лабораторного практикума и 8 часов математики в неделю, то есть усиленная такая программа. Поэтому дальнейший мой путь был, так сказать, предопределен.

Без ложной скромности можно сказать, что я, наверное, был, может быть, самым сильным, а может быть, одним из двух самых сильных математиков на свой параллели. Есть люди олимпиадники, которые быстро соображают, а я вот такой тугодум. Я никогда не мог хорошо участвовать в олимпиадах, мне всегда не хватало времени. Это, в общем, за мной и сейчас водится, то есть я не умею быстро что-то делать, хотя человек взрывного темперамента, но вот решать задачи быстро я не умею. Я — тугодум, да. Но, вот я уже говорил, что Арон Рувимыч Майзелис был очень знаменитым учителем, несмотря на то, что закончил Московский университет, он всю жизнь проработал в Питере. Сначала он преподавал в Нахимовском училище, а потом в различных школах и заканчивал уже в нашей 38-й школе. Потом этой школы не стало, ее объединили с 30-кой. 30-ка – это то, что называют сейчас губернаторским лицеем. Как раз когда мы закончили, через несколько лет их объединили, а 38-я школа теперь просто обычная школа. <...>.

Когда Арону Рувимычу было 60 лет, было большое мероприятие в школе, и он там рассказывал, что он в каждом своем классе давал всем одну задачку. Проверял как бы на уровень. И вот за всю историю его преподавания, а это было почти 40 лет, чуть меньше, эту задачу решили всего два человека. Один из них я. Так что, в принципе, какие-то способности у меня были. Не скажу, что они очень большие, но все-таки какие-то были. Мои способности действительно не очень большие, потому что доктором наук я не стал, профессором тоже, но что есть, то есть. Таким образом я пошел на мат-мех.

Так как я не очень хотел идти в армию, то я не рискнул поступать на чистую математику, а поступал на отделение механики. Ну и, в общем, на механику поступил довольно легко и через пять лет закончил. На распределении у меня был первый номер. Но, правда, достигнут был, скажем так, не совсем спортивным принципом, потому что человек, который должен был быть под первым номером на военных сборах после четвертого курса (так как все здоровые студенты мужского пола учились на военной кафедре) повел себя не очень корректно по отношению к командиру батареи. Тогда мы сдавали два государственных экзамена: один был научный коммунизм, а второй — по военной подготовке. Ну и там он, естественно, не смог получить высшую оценку, и поэтому так как у него госэкзамены были не отличные, то первым номером он не мог быть. Поэтому я вот так стал первым номером на распределении. Этот человек, Костя Касаткин, уже давно уехал из нашей страны. Живет он в Голландии, насколько я знаю. Но как студент он, конечно, был сильнее меня, безусловно.

Можете, пожалуйста, рассказать об университетской жизни, об академической среде?

Университетская жизнь мне больше запомнилось даже не столько своим учебным процессом, хотя, безусловно, в нем было много чего интересного, сколько тем, что я принимал активное участие в общественной жизни. Так получилось, что, когда я пришел на первый курс ко мне подошли представители комитета комсомола факультета и спросили, чем бы я хотел заниматься. Я им сказал, что у себя в школе я был политинформатором.

Лев Андреевич Киршнер организовывал такие специальные курсы, он нам рассказывал, потом мы выступали у себя в классах, и у нас была система политбоев, я тоже активно принимал в этом участие. И поэтому мне сказали, хорошо, мы тогда тебя возьмем на заметочку и пошлем в существующую в университете школу подготовки политинформаторов — при вашем, между прочим, историческом факультете. И там, я уже не помню, раз в месяц или два раза в месяц мы занимались, нас готовили, потом у нас были выпускные, но не экзамены — выпускной выход к школьникам. Мы должны были прочитать часовую лекцию перед школьниками. Это было, я помню, недалеко от Кировского завода. Я выступал с лекцией о войне 1973 г. между арабскими странами и Израилем.

А после этого, я попал еще в систему КМО СССР. Что такое КМО СССР, вы не знаете. КМО — это комитет молодежных организаций. А кто такой Геннадий Янаев, знаете?

Да, слышала.

Он — вице-президент Советского Союза, первый и единственный. А до этого он был руководителем КМО СССР. Это организация при ВЛКСМ, которая занималась связью с коммунистическими молодежными организациями всего мира. Вот там я впервые познакомился с Янаевым, он перед нами выступал. На самом деле, когда он был вице-президентом, особенно его выступление во время действия ГКЧП оставило у народа такое не очень положительное впечатление о нем как о человеке. На самом деле он героический человек, он мотался по всему миру, извините меня, в трусах, перевозил деньги и литературу, и много чего другого для того, чтобы эти молодежные организации по всему миру могли работать. Это, в общем, не очень простая вещь. Так что первые впечатления о человеке, ну, не первые, а вот такие вот, когда человека плохо знаешь, не всегда правильные. В Смольном был раз в месяц лекторий, на нем выступали очень интересные люди перед нами. Это продолжалось два года. Потом писали выпускную работу, то есть всё это было по-серьезному. Нас готовили, чтобы мы могли работать пропагандистами.

После второго курса я поехал в студенческий строительный отряд, и так получилось, что командир этого студенческого строительного отряда стал секретарем комитета комсомола нашего факультета. Меня пригласил в состав комитета комсомола факультета, так я свою жизнь надолго связал с комсомольской работой и студенческими отрядами, включая штабы районные. Я еще какое-то время работал внештатно в областном штабе студенческих строительных отрядов, правда, не в Питере, а уже в Благовещенске, когда там работал после аспирантуры. Всего у меня 7 или 8 летних строек.

Понимаете, комсомол, я не знаю, как об этом сейчас рассказывают молодым людям, это была, ну, во-первых, это была лестница, то, что называется теперь социальный лифт. Там людей готовили и подбирали людей, проверяли способен человек руководить или не способен. Нельзя сказать, что оставляли потом на факультете работать, потому что ты в комсомоле работал. Нет. В комсомольские органы подбирали людей, которые способны будут работать с людьми.

Несколько примеров моих хороших знакомых, с которыми я вместе учился и работал в комитете комсомола мат-меха. Во-первых, Владимир Георгиевич Халин[3], может быть, Вы его знаете. Он был заведующим кафедрой математики на экономическом факультете, работал помощником ректора у нас в университете, директором нашего института математики и механики. Вот он научился руководить, и всю жизнь, так сказать, применял свои навыки, которые получил. Потому что комсомольская работа давала навыки, учила многому и эта комсомольская дружба сохранилась до сих пор. У меня среди друзей большинство люди, с которыми я работал в комитете комсомола.

Во-вторых, Владимир Юрьевич Тертычный-Даури[4]. Сейчас я вам покажу книгу[5]. Он написал большое количество таких вот книг. У него их штук 15, наверное. Мы с ним учились в одной группе, потом вместе работали в комитете комсомола. Он профессор в ЛЭТИ. На кафедре математики работает. Поэтому одно другому не мешало. Я хочу опять же подчеркнуть, что людей подбирали не потому, что они такие все из себя были рубахи-парни. Это были люди, которые могли многое делать. А по поводу, кто запомнился из преподавателей…

Да, преподаватели, может быть, какие-то личности, которые важны для вас.

Меня привлекли несколько лет назад к проведению международной олимпиады по физике, которую организует фонд Эйлера. Это фонд, который занимается пропагандой математики в основном для школьников. Его руководителем является профессор Востоков[6], очень знаменитый человек. Он решил одну из задач Гильберта. Гильберт сформулировал в свое время, в начале XX века несколько задач, которые он считал самыми интересными и важными на тот момент. И несколько из них решены, несколько до сих пор не решены. Профессор Востоков решил одну из таких задач, это считается очень большим достижением в математике. Проводимые фондом международные олимпиады имеют два тура. Сначала заочный, потом очный. Неделю назад приблизительно мы награждали победителей математической и физической олимпиад. Это было в ЛЭТИ. Раньше назывался Ульянова-Ленина, а теперь, по-моему, Попова. И там как раз мы были на математической кафедре, которую основал, как оказалось, я этого не знал раньше — Марк Иванович Башмаков[7].

Вы можете посмотреть в интернете, о нем есть большое количество информации. Очень интересный человек. Он преподавал мне, читал лекции по алгебре. Я почему так немного издалека зашел, чтобы показать, откуда возникло желание рассказать именно о нем. Вот он оставил действительно яркое впечатление. Во-первых, своим видом. Ну, все преподаватели, так сказать, были одеты стандартно: пиджачок, галстук. Вот я не люблю носить галстуки. Хотя в школе меня заставляли это делать. У нас в 38-й школе обязательно надо было пиджак, светлая рубашка, галстук. Ну, я такой анархический немного человек: я не люблю галстуки. Башмаков ходил в светлом кожаном пиджаке, по-моему, даже в джинсах. Марк Иванович очень много занимался работой со школьниками, потом он создал целую систему математического образования для профессионально-технических училищ. Несколько лет назад он был выдвинут на звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Правда, ему не присвоили, там обычно много людей представляют, но даже сама номинация говорит о многом, о том, что человек действительно для нашего города много сделал. Вот он оставил о себе яркое впечатление. Хотя курс алгебры у нас был небольшой, к сожалению, всего год, хотя я сейчас понимаю, что этого надо было бы больше. Ну, что есть, то есть. Вообще для механиков чисто математические курсы были значительно в меньшем объеме, чем у математиков. Но я всю жизнь чувствую, что мне чего-то не хватает из того, что я тогда недополучил.

Какие общие впечатления еще? Да, все в учебе было как-то очень напряженно. Может быть, для меня в меньшей степени, чем для других, но потому что у меня была хорошая школьная подготовка: я первый семестр немного так припеваючи жил. А уже после первого семестра у нас люди начали отчисляться. Я не знаю, как у вас, но у нас до сих пор на мат-мехе много отчисляются, в том числе и я прилагаю к этому руку, ставя не всегда положительные оценки своим студентам. Но тогда была другая система, тогда преподаватели не боялись, что они отчисляют кого-то. А сейчас рекомендуется удерживать, чтобы контингент не сильно плыл, тогда этой проблемы не было. И, в общем, отчисляли довольно много. Нас поступило 100 человек на отделение механики, вообще приём на факультет, когда я поступал, был 375 человек. Потом через несколько лет он увеличивается до 425 человек. Много принимали народу. А сейчас у нас на механику приняли в прошлом году 50 человек, но это много считается, потому что в позапрошлом году, по-моему, 30 было. А на отделение математики у нас принимают всего 10 человек, а раньше математиков 100 человек принимали. Большой факультет был. Поэтому не боялись отчислять. И несмотря на то, что люди восстанавливались, приходили из академок, переводились откуда-то, закончило нас, по-моему, меньше 70 человек. В общем, учиться было сложно, особенно тем, которые, конечно, заканчивали не такие вот профильные школы, как я. Я не считаю свою школу самой продвинутой, потому что у нас на курсе были люди, которые закончили интернат №45, которые были победителями международных олимпиад по математике. Со мной на курсе учились Меркурьев[8], Шварц — люди, имевшие дипломы международных олимпиад. Я понимаю, что моя подготовка по математике была, конечно, значительно ниже, чем у них. Не было особых проблем с учебой, но при этом, так сказать, жизнь была насыщенной.

У нас сейчас новый декан, Елена Владимировна Кустова[9]. Она стремится активизировать жизнь на факультете. Жизнь не только в учебное время, но и после. Имеется в виду, что раньше когда занятия заканчивались, после этого начинались кружки, какие-то семинары студенческие, комсомольская деятельность. И народ уходил с факультета уже поздно. Правда, раньше факультет был в городе. Это Васильевский остров, 10-я линия. Эта деятельность создавала ауру, и это очень важно. И в последнее время, в общем, я вижу, что народ стал с факультета уходить позже.

Я тоже в этом деле немножко участвую. Мы с моим коллегой Виктором Михайловичем Кацом[10] ведем кружок по физике для студентов первого курса. Стремимся как-то поднять общий уровень. Это на самом деле очень важно. В мои студенческие годы по различным направлениям были такие кружки. И комсомол тоже принимал в этом участие. Стремился создавать некие структуры, которые развивают человека с разных сторон. Мой соученик по группе — Алексей Гейнц с еще несколькими студентами создали клуб «Искусство». Алексей, правда, уже не живет в нашей стране, он уехал достаточно давно в Швецию, является профессором в шведском университете. Клуб существовал достаточно долго. Они там собирались, обсуждали различные направления в живописи, в литературе и так далее. Комитет комсомолов все это отслеживал, по возможности контролировал.

Стремились заниматься разными вещами. Ведь комсомол не только проведение собраний, чистка рядов и тому подобное — помогали людям учиться. Основной сектор работы комитета комсомола был учебный сектор. Сейчас студент завалит сессию, это его личные проблемы. Раньше это была проблема не его личная, это была проблема коллектива, и как коллектив с этими ребятами, которым сложно, работает — это был важнейший параметр комсомольской работы. И вот это, конечно, то, чего нет теперь, к сожалению. И потом, знаете, есть старый анекдот: «объясняю, объясняю студентам —ничего не понимают, уже сам понял, а они все никак не понимают». На самом деле, для того, чтобы научиться, надо научить.

У нас был доцент Финкельштейн[11], который читал нам курс «Теория упругости». Он говорил, что, как определить, понял ты что-то или не понял. Вот если ты неграмотной бабушке смог объяснить, чтобы она чего-то начала понимать, значит, ты сам понимаешь. Поэтому вот эта работа была очень важна не только для отстающих, потому что и помогающие начинали сами лучше понимать. Ну и кроме того, это поднимало успеваемость на самом деле. Если бы этого не было, то, конечно, процент отсева был бы значительно выше.

Ну и, конечно, стройотряды. Ведь люди к нам поступали на мат-мех разные, с разным финансовым положением. Может быть, сейчас в процентном отношении приезжих больше, чем было тогда. Тогда, все-таки большинство… ну, не большинство, но, наверное, питерских было половина. Ну, или, в крайнем случае, тех, кто в Питере мог жить в семье. Приезжих было много, и не все были из состоятельных семей. Поэтому цель стройотрядов была не только закалить и воспитать, это было решение финансовых проблем студентов. Человек мог летом заработать. Если он получал стипендию, то он мог в течение года жить. Ему не было необходимости в течение года подрабатывать. Потому что сейчас я сталкиваюсь с тем что студенты вынуждены подрабатывать. Так как на современную стипендию прожить невозможно. Поймите, в мои годы я получал, так как был в основном отличник, стипендию в 50 рублей. Обычная стипендия была 40 рублей. Уборщица — человек, который работал, получала 60 рублей. Инженер — 120, на которые должен был содержать семью. Поэтому это были все-таки конкретные деньги. Если за общежитие ребята платили где-то 7 рублей приблизительно, где-то больше, где-то меньше, то заработав несколько сотен рублей летом в стройотряде, они в принципе могли жить. Родители присылали еще 10-15 рублей в месяц, можно было жить. А сейчас на стипендию жить невозможно. То есть, если тебя не спонсируют родители, если ты сам не работаешь, то как существовать непонятно. Поэтому я прихожу на лекцию, смотрю, студентов все время ходит одно и то же количество. Их в общем, где-то приблизительно половина от тех, которые должны ходить. Ну, я понимаю, там есть прогульщики, у которых много хвостов, они не ходят, но часть отсутствует, потому что они вынуждены работать. И я не могу к этому относиться как-то очень негативно: я понимаю, что нет другого выхода. Но если бы они работали вечерами, еще как-то, а так человек не ходит на занятия.

Ну, на лекции ладно, по поводу лекций, если у нас будет возможность, я скажу отдельно, но практические занятия — если они не ходят, это очень плохо. Я в 1977 г. получил диплом и сразу поступил в аспирантуру после окончания. И с 1977 г. я преподаю. То есть меня определили вести практические занятия на вечернее отделение нашего факультета. А тогда вечернее отделение было, и было заочное отделение. Сейчас этого уже ничего нет в университете. Вот считайте, с 1977 г. я больше 40 лет преподаю. Я понял, что на самом деле практика значительно важнее, чем лекции. Почему? Есть много хороших учебников, которые вы можете прочитать. Но научиться решать задачи без правильного контроля со стороны преподавателя значительно сложнее. А когда вы приходите работать в конкретное место, вас не будут просить доказать теорему, вас спросят, как вы умеете решать конкретную задачу, как вы можете понять, о чем она, сможете вы ее переформулировать, сможете ее решить. Вот что нужно. Вот то, что сейчас обозначено модным словом skills, навыки — это то, что важно. Поэтому если человек не ходит на практические занятия, у него не возникают эти навыки. И потом он становится ненужным. Ведь государство вкладывает большие деньги в обучение. А потом студент заканчивает факультет, и что? Навыков-то нет. В организации, куда он пришел, его нужно снова доучивать? Везде ли захотят этим делом заниматься? То есть это большая проблема, понимаете?

Поэтому проблема материального обеспечения студенчества, это большая государственная проблема. Я понимаю, что сейчас не то время, в которое можно эту проблему решить. Сейчас у государства, действительно, денег маловато. Военная операция это штука, которая требует много денег. Но проблема материального обеспечения студенчества, это проблема, которую нужно решить. Если мы хотим развиваться.

А теперь, особенно, если мы учились 5 лет, то сейчас бакалавр учится 4 года. Количество информации, которое ему нужно переработать, оно не уменьшилось, оно увеличилось, скорее всего. Значит, его нужно научить. Значит, он не должен отвлекаться на другие вещи. И поэтому пока этот вопрос, эта проблема материального обеспечения не будет решена будут очень большие сложности с тем, чтобы мы получили реального специалиста на выходе. Я не знаю, насколько это к историкам имеет отношение. Но понимаете, те, кого готовим мы, особенно те, которых готовили мы раньше, механики, это люди, которые работают в том числе в военно-промышленном комплексе. Это те, которые делают современные ракеты, современные самолеты, современные корабли. И если мы их плохо научили, они не смогут этим делом заниматься. Понятно, да?

Да.

А от этого в значительной степени зависит, будет жить наше государство или не будет. Поэтому вот тут надо думать. Вот все, что я мог сказать.

Вы упомянули, скажем так, ненаучную жизнь, студенческие кружки. Вы можете что-то больше об этом сказать, о такой неучебной жизни?

Сегодняшней или старой?

Нет-нет, старой, конечно же.

Ну, я могу рассказать о тех кружках, которых я посещал. Я не так много посещал, потому что я с третьего курса занялся общественной работой, поэтому она занимала у меня очень много времени. Но я ходил, в кружок по геометрии был очень интересный кружок. К сожалению, профессор, который начал его вести с нами, умер, и курс не закончился. Потом был кружок по математической логике. Вот это то, что мне запомнилось.

Я хотел подчеркнуть, что возможностей было много. Потом кафедральные семинары были открытыми, много необязательных спецкурсов. Их не надо было включать в программу, студентам было интересно - они посещали. Была специальная доска внизу, и там вывешивалось, когда и на какой кафедре будет проходить семинар, о чем он будет. И студенты туда приходили, слушали. И они раньше времени начинали включаться. Они слушали о чем, как, что. И это было общим местом. Студенты не уходили домой рано. Они сидели, обсуждали в коридорах. У нас гардероб был в подвальном помещении. Там были столы. Там просто народ сидел, обсуждал. Понимаете, это не как в последние годы: закончились занятия — вот еще несколько лет назад — и все сразу разбегались. Факультет после 5 часов был просто пустой. Было даже так, если вам назначали занятие, например, после пяти часов, то оно было укороченным: до шести нужно было их закончить. То есть, пара считалась как пара, а на самом деле она была уполовиненная.

То есть, не было вот этого желания увеличить количество часов, чтобы люди занимались, чтобы они больше получили. И вот это, конечно, неправильно. Чем больше люди будут находиться в правильной атмосфере, тем больше они будут познавать, тем лучше будет. Потому что то, чего ты не познал в раннем возрасте, то потом осваивается с большим трудом. Я человек уже достаточно пожилой, мне в этом году 70 лет, и я для себя это понял. Чего ты не познал в молодости, когда мог потратить 10 часов, сейчас тебе потребуется 30, а может и больше.

Вот лично на моем горьком опыте. У меня пониженный слух. Я, может, поэтому так громко говорю. Голос у меня поставлен: много лет чтения лекций, причем в больших аудиториях. Я, кроме того, что работал здесь, много лет подрабатывал, преподавал в других еще организациях, в том числе больше 20 лет преподавал в университете Лесгафта. Я там был основным преподавателем по физике. А после того, как мой коллега профессор Трегубов оттуда уволился, я еще и лекции по математике читал. А там в аудитории у меня сразу иногда сидело по 200 с лишним человек. Причем спортсмены — люди особенные, они же спокойно сидеть-то не могут, они шумные, поэтому их нужно было уметь держать в руках, там нужен был громкий голос. Поэтому голос у меня поставленный, проблем с голосом нет. Но я начал со слуха. У меня пониженный слух, потому что больные уши были в детстве. Два раза в год я болел воспалением среднего уха, и только уже где-то к 14 годам мне удалось их вылечить. И поэтому у меня со всем, что преподается на слух, в том числе с иностранными языками большие проблемы.

У меня всегда были проблемы с иностранным языком. И в восьмилетке… Но там они, по-моему, были не столько связаны со мной, сколько с тем, как нам его преподавали. И в 38-й школе, несмотря на то, что там была очень хорошая учительница, требовательная. Но, во-первых, может, у меня склонности нет к языкам, во-вторых, проблемы со слухом — таким образом с английским у меня всегда были проблемы. И уже во взрослом возрасте мне это аукнулось: наша научная группа получили грант международный, где нужно было 4 раза в год отчитываться на английском языке, то есть писать отчеты, четыре квартальных, потом еще один годовой. И я отвечал за подготовку английского варианта. И мне пришлось срочно повышать уровень владения языком. В университете были в то время языковые курсы для сотрудников: можно было ходить заниматься языком. Кроме того я за свои деньги поехал на две недели в Англию, в город Норидж. И там учился в международной школе английского языка, поэтому я немножко подтянул свой английский язык, для того, чтобы я мог не только выполнять свои обязанности по гранту, но и участвовать в международных конференциях. Поэтому я и говорю: то, что я в детстве не доделал, пришлось потом с очень большими усилиями делать во взрослом возрасте. Таким образом максимально надо в молодом возрасте взять все, что можно. Со своей стороны я стремлюсь помочь в этом нашим студентам.

Вы еще упомянули, что вы учились вместе с Меркурьевым[12]…

Я вместе с Меркурьевым учился на одном курсе, да. Знаю, что он работает в США. Но дело в том, что, видите, я знал, что он учится, его видел, но никогда с ним лично не общался. Лично я общался с другим знаменитым математиком Андреем Суслиным[13]. Он был моим приятелем. Правда он, к сожалению, уже умер. Наверное, вы не знаете эту фамилию. Он был на несколько лет меня старше. Мы просто вместе с ним ездили в стройотряды, а потом еще, тогда было такое модное понятие — шабашка. Ну, когда люди подрабатывали в различных местах. И он получил, в то время, когда я учился в аспирантуре, премию ленинского комсомола за решение, если я не ошибаюсь, задачи Сёрра. Я не математик, поэтому точно не знаю ее формулировки. Но это были достаточно известная задача. Премия ленинского комсомола – это была очень престижная премия в то время. Это, конечно, не Государственная премия, но тоже очень престижная. Их в год давали штук пять на весь Советский Союз. Он был очень известный математик, алгебраист. Вот как раз Владимир Халин, о котором я уже сегодня говорил, мог бы, конечно, о Суслине рассказать больше. Они не только дружили, но и закончили одну кафедру. Потому что мое общение со Суслиным было не профессиональным, а скорее бытовым. Он действительно очень сильный математик, очень известный. Насколько я знаю, много лет работал во Франции. Ну, так сложилось, что многие люди уехали. Я не очень понимаю людей, которые уезжают сейчас. Были времена, печальные 90-е годы, и я мог понять людей, которые уезжали в те годы, потому что наука на самом деле в то время была не очень востребована здесь. Платили мало, очень мало, и люди, у которых были семьи большие, которым нечем было кормить детей, уезжали. Я могу это понять, было сложно, очень сложно. У меня детей не было, и то мне приходилось достаточно сильно крутиться. Я работал одновременно на четырех работах.

Ничего себе!

Да, высыпаться не удавалось, и это было тяжело. Поэтому людей, которые уезжали в те годы, я могу понять. Тех, которые уезжают сейчас в меньшей степени. Тогда идеология была другая. Считалось, что мы в единой Европе, там все наши друзья. А сейчас уже другая ситуация. И вот тех, кто уезжает сейчас, я уже не очень могу понять. Вернее, я бы сказал жестче: не могу понять. А тогда уезжали, действительно. И там хорошо их приняли, они считаются мировыми специалистами. Мой коллега, который работал в нашей лаборатории, Сергей Макаров, значительно моложе меня, он доктор наук, очень рано защитившийся, очень талантливый механик. Он тоже в 1990-е гг. уехал. Опять же потому что было тяжело выживать.

Еще один вопрос, связанный с университетом. Можете ли Вы выделить какие-то такие особо важные события во время вашей учебы, во время вашей работы? Может, какие-то юбилеи или, наоборот, печальные события? Или, может, какие-то лекции выдающихся ученых?

Понимаете, в чем дело? Тогда с учеными можно было просто общаться. На факультете работало несколько академиков, не говоря уже о членах корреспондентах. Я, конечно, не обо всех рассказал. Мне читал лекции, например, по матфизике сегодняшний академик Морозов Никита Федорович[14]. Мне лекции не читал, но мне приходилось общаться с академиком Александровым[15]. Знаменитым геометром, который был ректором нашего университета, благодаря которому мы все здесь в Петергофе находимся. Это была его идея перевести в Петергоф университет. Он был тоже человек-праздник. Человек абсолютно не закомплексованный. Я помню, когда он вернулся из Новосибирска в Ленинград, он к нам пришел на факультет. У нас есть такая традиция - «День мат-меха». Ну, на разных факультетах есть такие дни. И вот он на День мат-меха пришел. Ну, его, конечно, посадили в президиум, потом был капустник. Ему надоело, он встал и прямо через выступающих пошел, подыгрывая участникам, и ушел. Понимаете, у меня есть хороший знакомый, заведующий кафедрой теории вероятностей Сергей Ананьевский[16] — вот ему он читал лекции. Он немножко постарше меня, наверное, на пару лет, и поэтому он Александрова застал на факультете до отъезда в Новосибирск. Сергей говорил, что впечатление от лекций было потрясающим. Я ведь уже говорил, что после аспирантуры поехал преподавать на Дальний Восток в город Благовещенск, Амурская область. Это там, где теперь мост построили через Амур. А в то время это была погранзона со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там на базе Амурского центра АН проводились дальневосточные чтения, конференции. В то время это было модно проводить конференции на теплоходах. Научные конференции. Арендовали теплоход на полмесяца: от 10 дней до 12. Все садились на теплоход, и там выступления, лекции, можно было и покупаться, и порыбачить, и города посмотреть. Так на самом деле было в то время.

Это получается 1970-1980 гг.?

Да, это было очень распространено. В том числе и мои коллеги, старшие, они рассказывают, что тоже ездили, но на другие конференции: и по Енисею, и по Волге, много чего было. Так вот на этой конференциия по Амуру выступал академик Гинзбург[17]. Надеюсь, не надо объяснять кто такой академик Гинзбург, он все-таки как-никак Нобелевский лауреат. И я там с ним познакомился. Он, конечно, к тому времени уже наукой фактически не занимался. Он занимался таким, скажем, просветительством. Я к нему подошел и попросил помощи, у меня были некие научные проблемы. Насколько человек быстро схватывал проблему! Вот он сразу. Предложил обратиться к конкретным людям, дал их координаты. Это широта мышления, знания, интеллект.

Мне повезло с такими людьми встречаться. Когда я работал в Благовещенске, была система повышения квалификации совсем не такая, как теперь. Я думаю, что Вам пока с этим не приходилось сталкиваться. Что такое повышение квалификации? Все преподаватели должны были проходить с отрывом от производства повышение квалификации в течение четырех месяцев каждые несколько лет. То есть, ты должен был уехать в другой город. Там тебе читали лекции, проводили с тобой практические занятия. То есть, ты реально рос как преподаватель. Сейчас это свелось к такой формальной процедуре. Максимум, что я встречал, это 72 часа. И то это обычно онлайн. Тебе выдают удостоверение, конечно, но это совсем не то. Тогда это все было очень серьезно. Я проходил повышение квалификации в Московском инженерно-физическом институте. Теперь это Росатом. А раньше это называлось Министерство среднего машиностроения. Ну, Атоммаш, в общем. Со всеми соответствующими обстоятельствами: пропускная система, представители КГБ, стоящие на каждом этаже, то есть сюда можно пройти, сюда нельзя, ну и так далее. И там я ходил на семинары к академику Мигдалу[18] — знаменитейшему советскому физику. Я посмотрел, как воспитывали советских физиков. Это была жесткая система максимального требования, максимальной четкости. Ну, в принципе, у нас на кафедре тоже была подобная система, ее создал наш первый заведующий кафедрой Борис Васильевич Филиппов. Потрясающий человек, но, к сожалению, не полностью состоявшийся в смысле заслуг, хотя он был доктор наук, профессор, но по некоторым причинам не все сложилось Прессинг на кафедральных семинарах был очень жесткий: правильная физическая постановка задачи, правильная математическая формулировка, все должно быть четко. Человека нужно воспитывать, и тогда он растет. Это очень важно. И там у Мигдала было еще жестче и это было потрясающе. Докторов наук он шпынял, как студентов, но при этом в следующий раз «избитый» приходил и делал следующий шаг. Ведь без этого мощного тренинга нельзя, нельзя гладить по головке. Для того, чтобы был рост, нужен кнут. Пряник тоже иногда нужен, но кнут на некоторых этапах нужен больше. И только тогда есть рост. А без этого роста был бы провал. Вот они, эти люди, создали на самом деле атомную бомбу, потом термоядерную, потом все остальное, потом токамаки начали делать. Они это все создали, понимаете? Все то, чем славится наша советская, теперь российская наука — все это от них идет, они всё это сделали. И я это увидел. Это очень интересно, на самом деле.

Хорошо, спасибо. И можете сказать еще в целом о перестройке, о застое? О перестройке?

Вы под перестройкой имеете в виду в 1980-е гг., да?

Ну да, да. В процессе вашей работы здесь, учебы.

Защитился я не сразу, я немножко отставал с публикациями, поэтому я на год посвятил себя комсомольской работе, ушел работать в Василеостровский райком комсомола. Потом, год там отработав, вернулся в аспирантуру, защитился и уехал на Дальний Восток. Отработав там 4 года я вернулся. Мне здесь предложили место. И как я уже говорил, при факультете был институт математики и механики. И мне предложили ставку научного сотрудника — сначала младшего, потом научного сотрудника. Ну, я не буду говорить, чем мы занимались. Наверное, теперь это уже вещи не секретные, но в любом случае лучше не болтать. Вещи, связанные с космосом, скажем так. Работа была достаточно интересная. Приходилось много работать. Но, к сожалению, это был уже, когда вернулся я сюда, 1986 г. И тут в стране начались всякие эти процессы. И все это закончилось тем, что Советского Союза не стало. И кроме того, что я наукой занимался, я еще был тогда членом партбюро нашего факультета. Тогда была одна партия, как вы понимаете — КПСС. Я был свидетелем всего, как это происходило, как люди сдавали партийные билеты. Всё это было не очень приятно. Мой партийным билет хранится у меня до сих пор дома в письменном столе. И потом уже в другие партии я вступать не стал. Я для себя посчитал, что партию выбирают один раз. А все новые, в том числе и КПРФ, они не полностью соответствуют своему названию, но это мое личное мнение. Я считаю, что создание КПРФ было одним из ручейков, которые подточили Советский Союз. Хотя на начальном этапе я не был против создания коммунистической партии Российской Федерации внутри КПСС, но потом, когда я увидел, к чему это все привело, я понял, что это был неправильный шаг. Вот вы в каком году родились, уже в этом веке?

Да, в 2004 г.

Ну да, понятно. Поэтому, конечно, 1990-е гг. — это такие очень неприятные годы, когда мы выживали по большому счету. Нет, кто-то, конечно, хорошо стал жить. Да, определенный процент стал жить очень хорошо. И среди моих знакомых, одноклассников были такие люди, которые резко изменили свое материальное положение. Но по большинству это все сильно ударило, понимаете.

Во-первых, изменилась психология. Я в то время преподавал в нескольких частных университетах, кроме того, что я работал здесь. Это, конечно, с моей точки зрения, не образование. Это выдача дипломов за деньги. Характерный пример. Я работал в университет Горячего, потом он преобразовался, как-то стал называться иначе. Горячев, однофамилец моего деда, был бизнесмен, насколько я понимаю, у него не было высшего образования. И у него был комплекс: он хотел быть хозяином университета. Он плохо кончил, по-моему, его выкрали прямо на улице и в общем, как он закончил свою жизнь – неизвестно. Там было несколько факультетов. Я преподавал на факультете психологии. Как это вам не покажется странным, психологу нужно много математики, потому что там много социологии и требуется обработка, статистика. И поэтому у них достаточно много математики, потому что, чтобы понимать статистику, надо понимать математику. Вот я преподавал там математику. А бизнес, наш отечественный бизнес тех времен, особенно, был настроен не на то, чтобы дать результат, а получить деньги. Вызывает меня декан, говорит: «Андрей Борисович, мы вас будем увольнять», — я говорю: «А с чем связано?» — «Хозяин решил, что мы будем объединять преподавание математики на всех факультетах. В частности, психологов объединим с юристами». Я говорю: «А вы знаете, что у юристов математики в пять раз меньше, чем у психологов» — «Ну, не важно. Вот, сведем всех к единому». Я говорю: «Ну, я понял». Вот так это было все, хотя преподаватели старались, конечно, чтобы студенты что-то знали, но результаты были плачевные.

Работать просто для того, чтобы получать деньги, мне никогда не было интересно. Хотя приходилось заниматься этим. Ну, если уж я преподаю, я хотел, чтобы люди не зря потратили свое время. Потом приходилось работать еще во многих других местах. В частности, я занимался распространением… Что такое «Консультант плюс» знаете? Да. Вы, в общем, много чего знаете. Я занимался распространением системы «Консультант плюс». Достаточно большая фирма, в которой я работал, но там без финансовых махинаций не обходилось. А это мне не очень нравилось, поэтому я оттуда тоже ушел. Вы знаете, как уходить от налогов, — это серая зарплата. Я считал, что закон есть закон, так был воспитан, и поэтому мы с ними не сработались, я ушел.

Ну вот такие у меня воспоминания о перестройке и ее последствиях. А если вы хотите спросить, как я думаю, откуда это выросло, то я могу сказать и об этом. Как я уже вам сказал, я был любителем покопаться в политических проблемах. Когда люди говорят, что во всем виноват Горбачев и какие-то там двойка-тройка людей — это неправда. Кто такой Василий Аксенов[19], писатель, знаете? У него «В поисках грустного бэби» есть. Публицистическая книга, не читали? Прочитайте. Там описано, как он уехал в Америку, но это не самое интересное. Про Америку не интересно, а вот про Москву интересно. Москву, послевоенную Москву. Мальчик приезжает из Казани, попадает в тусовку золотой молодежи Москвы. Какие мысли у этой молодежи? Они не очень любят Советский Союз и они ориентированы на Запад. Потом эти мальчики и девочки приходят в этот вот круг, который может быть и не на самом верху, но который все определяет.

Есть такой писатель Чарльз Сноу. Не читали «Коридоры власти»? Прочитайте. Это знаменитый английский писатель. «Коридоры власти» — это его роман. Он говорил о том, что в Англии все определяют не министры, а все определяют руководители департаментов. И аналогично эти люди делали реальную политику в Советском Союзе. И у них настрой был не на развитие Советского Союза, а на уход от него. И они привлекали соответствующих людей. Но это, опять же, мое мнение. Я, может быть, и не прав. Но все больше и больше, чем больше я читаю, слушаю, тем больше я убеждаюсь в том, что я прав. А я это придумал не сейчас, я об этом говорю уже, как минимум, лет 5-6. Всё это больше и больше представляется мне правдой.

Не мог бы один Горбачев все это сделать. Потому что, во-первых, Горбачева кто-то выдвинул. Во-вторых, с ним было много других людей, которые все это продвигали. И это было общее настроение вот этого верхнего класса, что их не устраивала та жизнь, которая тогда существовала. В этом была проблема.

Я расскажу еще одну вещь о себе. Мой отец работал в Ленгорисполкоме. Он был не очень большой начальник, он работал в так называемом отделе руководящих кадров. То есть это люди, которые подбирали руководящие кадры для различных отраслей народного хозяйства Ленинграда. Мой отец занимался строительством. Я уже сказал, что он рано демобилизовался, поэтому во многих местах работал, а потом попал в эту систему. И так как он назывался тогда ответственным работником, ему была положена дача. Вот у нас дача была в Комарово. Ну, дача — это название, на самом деле, это такой летний домик на две семьи. Там комната и веранда для каждой и на две семьи одна кухня. И на соседнем участке с нами жил первый секретарь одного из райкомов партии города Ленинграда. Хороший мужик, мы с ним общались. Вот он был секретарь райкома партии, который отвечал в своем районе за все. То есть нет конфет в магазине, например, — ему за это по шапке. Нет еще чего-то — тоже по шапке. То есть за всё. Работал он на износ. Зарплата у него была, ну, как у хорошего токаря на кировском заводе. У него была служебная машина, но на служебной машине он не имел права ехать на дачу. На дачу он ехал, на электричке вместе со всеми. Если нет места, он стоял. Если сам он еще, может быть, к этому относился нормально. Ну, потому что люди туда, в общем, попадали убежденные. То его семья к этому относилась иначе. Его жена, теща, дети… А они создавали настроение. И поэтому настроение в этом слое, оно было не за советскую власть, скажем так. Поэтому изменения были в некоторой степени предопределены. То есть, если бы были сделаны какие-то шаги на каких-то этапах, в конце 1970-х гг., в начале 1980-х гг., то может быть, ну как в Китае, Советский Союз бы и не развалился. Но вот эти шаги вовремя не были сделаны, и мы дошли до того, до чего дошли.

А разваливать Советский Союз нужно было не потому, что его, так сказать, нужно было разваливать Советский Союз, а для того, чтобы на фоне развала перейти от социалистической экономики к капиталистической, в процессе развала это было проще сделать. Понятно, да? Задача-то была не в развале Советского Союза, просто когда он разваливался под всеми этими проблемами, можно было сделать этот шаг. Поэтому причины здесь скорее экономические, чем политические. Просто таким образом можно было привлечь на свою сторону тем, кто это делал, дополнительных людей, которые были заинтересованы в том, чтобы получить власть в своих республиках.

Ну вы же марксизм не проходили, да? Это я сдавал государственный экзамен по марксизму-ленинизму. Знаете, это учение, которое должно было быть развиваемым Но, начиная с некоторого времени, его никто не развивал. Я буквально на днях слышал реплику на каком-то ток-шоу. Говорят, вот чем занимался товарищ Суслов. Суслов это был у нас секретарь по идеологии в КПСС. Он занимался начетничеством. То есть не развивали, не понимали, какие следующие шаги нужно было сделать, чтобы государство развивалось нормально. А в отличие от капитализма, который сам растет, социализм сам не растет, его нужно растить. И раз он не развивался, то он и пошел по наклонной. Увеличилась та прослойка, которая не была заинтересована в нем. В нем накопились внутренние проблемы, которые связаны были с тем, что он не развивался. Вот мы и дошли до капиталистической системы.

Ну а ведь, дойдя до этой системы, мы к чему пришли? Пришли к тому, что необходимо было первоначальное накопление в капитализме. Но это вы проходили, да? Период первоначального накопления — это то, что было в 1990-е гг.. Поэтому не было задачи развивать науку, развивать еще что-то, а было нужно определенным людям накопить, чтобы дальше не было возврата назад. И даже больше, Чубайс об этом говорил, что его задачей было сделать такие шаги, чтобы нельзя было вернуться обратно. Он говорил, что неважно, кому раздать. Можно было раздать хорошим людям, которые как-то будут развивать страну. А можно было раздать любым. Он раздал любым, для того, чтобы нельзя было вернуться назад. И поэтому вот раздали. А потом уже когда стали понимать, что хотя Россия страна, так сказать, долготерпеливая, но это страна бунтов. Помните, что Пушкин говорил про русский бунт? Поэтому когда-то стали понимать, что все это может закончиться очень печально. И, видимо, когда это поняли, начался постепенный переход от дикости к некой социальной направленности государства.

Она до конца не доведена, о чем мы с вами уже говорили сегодня, да, по поводу студенчества, но она все-таки развивается, безусловно, потому что по сравнению, конечно, с тем, что было в 1990-е гг. есть существенное отличие.

Но все равно, наверное, в цену можно сказать, что вот эти все социально-политические и экономические события больше оставили негативный след, нежели положительный.

Нет, ну, понимаете, для каждого по-разному. Понимаете, человек же это что? Это биоробот, по большому счету, грубо совсем говоря. Это человек социальный, но с другой стороны, это все-таки животное. Поэтому, когда возникают проблемы выживания, тут животное больше наружу выходит. И поэтому проблема руководителя государства очень важна. Почему не все могут быть руководителями? Потому что, во-первых, нужно уметь анализировать, во-вторых, нужно уметь брать на себя ответственность. К сожалению, не все, кто руководят, могут быть руководителями, потому что умение брать на себя ответственность — это очень сложное дело, потому что ты должен отвечать за миллионы людей Вы все-таки как человек филологического образования, наверное, не очень хорошо знаете математику. Мир — это сложная система, законы функционирование которой нам не до конца понятны. И достаточно сильные воздействия на такие системы могут приводить к непредсказуемым последствиям. Поэтому тот, кто руководит, он должен соизмерять свои толчки, которые он производит, с теми результатами, которые могут возникнуть. Существуют целая математическая наука о том, как развивается общество. Это сейчас очень модно на самом деле. Тут важный момент: на каком-то этапе люди, которые взялись руководить нашей страной, оказались не теми людьми, которые правильно понимают свою ответственность. К счастью, сейчас те люди, которые нами руководят, они это понимают. Но нам пришлось пережить достаточно сложные годы.

Хорошо. Спасибо вам большое за интервью.

Я не очень вас утомил?.

Нет, конечно, вы что, очень было интересно. Спасибо.

[1]Трифоненко Борис Владимирович — советский и российский физик, кандидат физико-математических наук.

[2] Виктор Викторович Конецкий (1929-2002) — советский и российский писатель, киносценарист

[3] Халин Владимир Георгиевич (род. 1955) — советский и российский ученый, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой информационных систем в экономике экономического факультета СПбГУ.

[4] Тертычный-Даури Владимир Юрьевич (род. 1954) — советский и российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор факультета систем управления и робототехники Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

[5] Тертычный-Даури В.Ю. Нелинейные задачи механики и теории управления. М: ФИЗМАТЛИТ, 2013.

[6] Сергей Владимирович Востоков (род. 1945) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

[7] Марк Иванович Башмаков (1937–2022) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии образования, педагог, автор многочисленных учебников и пособий для школьников

[8]Александр Сергеевич Меркурьев (род.1955) — советский и американский математик-алгебраист, в настоящее время работает преподавателем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

[9] Елена Владимировна Кустова (род. 1966) — российский механик, математик, доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой гидроаэромеханики СПбГУ

[10] Виктор Михайлович Кац (род. 1985) — российский механик, математик, доктор физико-математических наук, доцент кафедры физической механики СПбГУ.

[11] Борис Николаевич Финкельштейн (1902-1962) — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор Московского института стали и сплавов (1929).

[12] Александр Сергеевич Меркурьев (род. 1955) — советский и американский математик-алгебраист, в настоящее время работает преподавателем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

[13] Андрей Александрович Суслин (1950-2018) — советский, российский и американский математик, доктор физико-математических наук, специалист по алгебраической теории и её связям с алгебраической геометрией.

[14] Никита Фёдорович Морозов (1932-2024) — советский и российский математик, механик, академик РАН, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теории упругости математико-механического факультета СПбГУ.

[15] Александр Данилович Александров (1912-1999) — советский и российский математик, физик, академик АН СССР и РАН, ректор Ленинградского государственного университета (1952—1964).

[16] Сергей Михайлович Ананьевский — советский и российский математик. Доцент, заведующий кафедрой теории вероятности и математической статистики СПбГУ.

[17] Виталий Лазаревич Гинзбург (1916-2009) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Лауреат Ленинской премии (1966), Сталинской премии первой степени (1953) и Нобелевской премии по физике (2003).

[18] Аркадий Бенедиктович (Бейнусович) Мигдал (1911-1991) — советский физик-теоретик, профессор, академик АН СССР с 1966 (член-корреспондент с 1953), один из основоположников современной теории атомного ядра.

[19] Василий Павлович Аксёнов (1932-2009) — русский писатель, драматург и сценарист, переводчик, педагог.