Интервью с Алексеем Борисовичем Никольским

А.Б. Никольский об университете, своих учителях, спорте, переносе кампуса в Петергоф

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Алексеем Борисовичем Никольским

Итак, мы начинаем. Уважаемый Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, вы всю жизнь посвятили изучению химии. Можно ли сказать, что ваш выбор научного пути был обусловлен семейными обстоятельствами, то есть деятельностью ваших родителей? Это первая часть вопроса. Или если это не совсем так...

Ни в коей мере.

То есть у вас были какие-то еще другие источники этого интереса? Возможно, какая-то литература или личность школьного педагога? Или что-то другое?

Вы знаете, наверное, я представляю нетипичный случай, я боюсь, что вас несколько разочарую, у меня не было ярко выраженного интереса к химии*. Ну, бывает так, что у человека способности размазаны и нет определенного какого-то направления. Я до сих пор не могу сказать, что бы было правильно. Больше всего мне, пожалуй, нравилась не химия, а сложные технические устройства вроде автомобилей и мотоциклов или огнестрельного оружия. Возможно, мне надо было бы в Военмех[1], но туда я не пошел, потому что я терпеть не мог черчение. А там надо было, прежде всего, чертить. Во всяком случае, в ту пору. Сейчас, может быть, это все компьютеризировано. Я также считал, что гуманитарное направление не для меня. Оставались физика, химия и математика. В математике я забоялся большой степени абстракции. Оставалась физика и химия. И вот мы с моим закадычным другом, когда кончали 10 класс, пошли в университет - давай посмотрим, как это все выглядит там, с приемной комиссией поговорим. Хотите верьте, хотите нет. Я перед этим – мы жили на Петроградской – я зашел и взял в кинотеатр «Молния», два билета, не помню, на какой фильм, кажется «Робин Гуд». Когда мы пришлись по знаменитому длинному коридору главного здания, то увидели огромную очередь на физфак и очень мало народа на химфак. На физфак мы в кино не успеваем, поэтому мы поступили на химфак. Это святая правда.

Скажите, вы поступили вместе с другом, получается, да?

Да.

Помимо вот такой уже изначальной дружбы, да, то, что вы поступали, отметились ли ваши годы учебы на химфаке какими-то важными знакомствами, важной дружбой, возможно, которую вы пронесли через всю жизнь?

Да, несомненно. Ну, у меня, во-первых, были очень хорошие, и оставались до последних минут жизни, школьные друзья, поскольку это исходная точка, это ленинградская школа военного времени сразу после блокады, мужская школа и мужская дружба. Сейчас из моих школьных друзей в живых остались двое. Один школьный друг в Питере и один в Штатах, и из друзей по химфаку тоже только двое – один в Питере и один в Москве живет. Ну вот, я ответил на наш вопрос?

И конечно про студенческое братство, про студенческую жизнь хотелось бы спросить. Была ли ваша студенческая жизнь активной? Вовлекались ли вы в заседания СНО? Возможно, посещали какие-то занятия на других факультетах или кружки по интересам?

Ну, вот что касается интересов, мой главный интерес был спорт. Иногда на первом месте по отношению ко всему остальному. У меня, конечно, была масса друзей по спорту. Студенческое научное общество у нас – СНО, оно довольно слабую жизнь влачило. Была у нас такая замечательная талантливая стенгазета «Катализатор». Так там про наше СНО, была такая статейка, «СНО в летнюю ночь»[2]. Это неплохо характеризует это СНО.

Можно пару уточняющих вопросов? Вы сказали, что спортом занимались. А что за вид спорта?

Многими видами спорта я занимался. Если начать с конца, это спортивный туризм. Это было очень серьезно на профессиональном уровне. Вплоть до участия в спасательных работах. Кроме этого, альпинизм, велосипед, лыжи, плаванье.

А как-то от университета вы участвовали, возможно, в каких-то соревнованиях или что-то такое?

Да, конечно. Ну, я и от университета, и, когда подрос в спортивном смысле,на Ленинградском и всесоюзном уровне. Туризм это было главное. А так ну скажем, от университета, я выступал по велосипеду, например, в гонке Ленинград-Выборг. В общем, спорт я всегда любил, и я считаю, что спорт в значительной мере вообще меня сформировал как человека.

Вы сказали, что такую важную роль играл туризм. А может ли вы сказать, что это как-то вот соотносилось с таким духом времени романтичным 60-е, оттепель, конец [19]50-х? Или это просто было вот ваше личное увлечение, никого духа времени там не было?

Ну, дух времени был, но не совсем такой, как вы, наверное, имеете в виду. Тот туризм, который я занимался, это ближе всего к современному экстремальному спорту. Но для этого нужны были практически ненаселенная местность и такие места, где редко ступала нога человека, зато свободы, которую я очень любил и люблю, было через край. Сегодня дух времени почти полностью сдул такие места с карты России. Что касается оттепели, то и студентам и преподавателям она добавила свободы от обязательного марксизма-ленинизма и принудительных поездок на сельхоз работы, строительство и другие работы, никак не связанные с избранной профессией и, конечно, без всякой оплаты.

И если возвращаться опять же к «оттепели», то Ленинград в конце 50-х - 60-е годы, это место такого активного культурного развития, где и архитектура, и живопись, и значит... Музыка, другие виды искусства, очень активно развивались. Скажите, пожалуйста, был ли у вас интерес к литературной и художественной жизни Ленинграда в этот период? И если был, то, возможно, были вы знакомы с кем-нибудь или как-то посещали знаковые места в этой эпохе?

Ну, знаковые места я многие, конечно, посещал. Ближе всего для меня были и остаются места, связанные с войной и блокадой. Боженька меня обнес музыкальными способностями и интересом к серьезной музыке. Но, пожалуй, вот вещь, которая мне была близка, это песни. Военные песни и бардовские песни туристов и альпинистов. Среди таких бардов был, например, мой друг Борис Полоскин[3]. Не слышали?

Нет.

Вы сами занимались сочинением, возможно, таких же бардовских песен?

Нет, Бог не умудрил.

Простите, одну секунду…. Так, спасибо[4].

Так, и, наверное, сейчас мы немножко перенесемся на более поздний период сначала. Это уже получается после вашего студенчества [19]66-й год, да, и даже после защиты. Защита кандидатской диссертации?

В [19]64-м.

В 1964 году вы защитились, да?

А с 1966 по 1967 вы преподавали в 45-й школе в интернате[5]

Да

Которая сейчас гимназия?

Да, да, да, да.

Скажите, а это была работа по распределению?

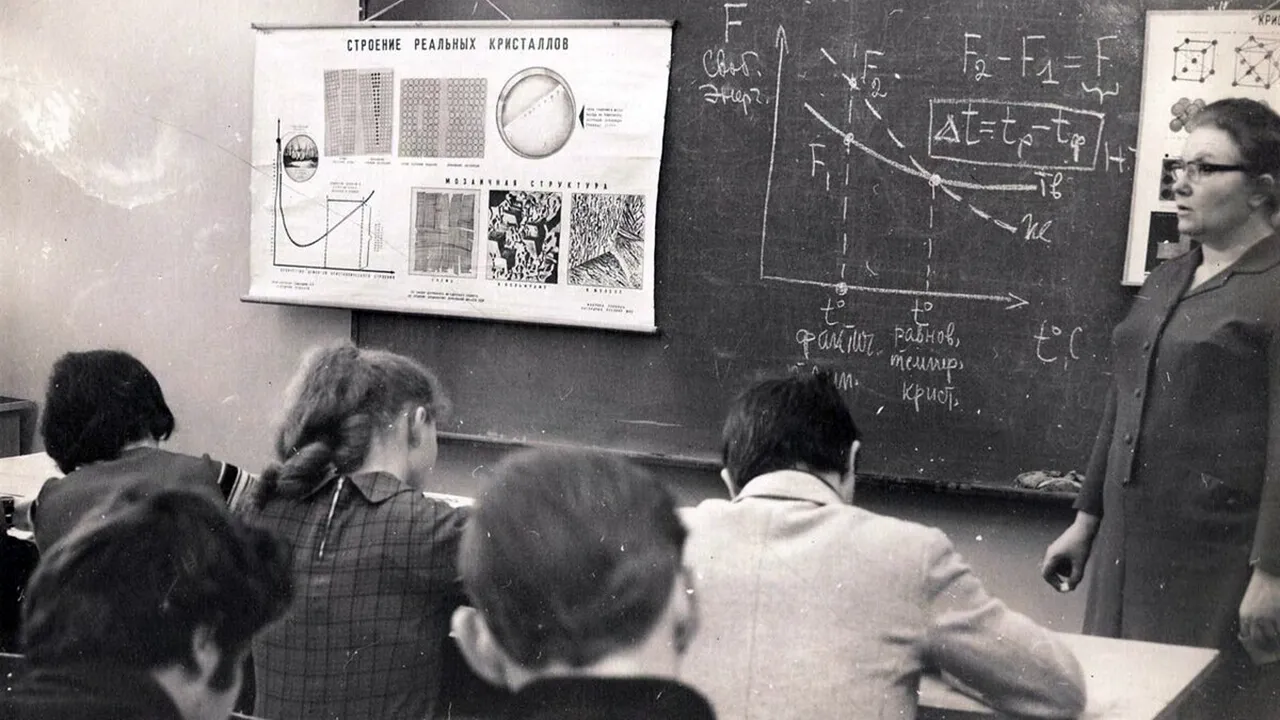

Это была преподавательская нагрузка. Я тогда как раз был начинающим доцентом. И доценту полагается нагрузка. И в рамках этой нагрузки мне предложили школу интернат. Я никак не ожидал от этой моей нагрузки того большого профессионального и эмоционального положительного эффекта, который я получил. Дело в том, что это подбирались ребята по всему Северо-Западу Советского Союза. Самые талантливые, самые желающие работать. Не надо их заставлять, как сейчас многих студентов. Не надо следить, чтобы они что-то делали. Они с огромным желанием работали, занимались. Очень дружные ребята, очень славные. Многие из них стали серьезными учеными, преподавателями и администраторами.

То есть это была такая, можно сказать, школа научных кадров в будущем во многом?

Да.

И, конечно, наверное, преподавательский опыт в такой среде вам потом помог уже в обучении студентов?

Ну, у меня и до того уже был некоторый преподавательский опыт в обучении студентов, который помог мне обучать вот этих ребятишек. А опыт работы со школьниками помог дальше и в работе со студентами. Но я должен сказать, что и в человеческом отношении, и в смысле преподавательского опыта или искусства это был самый замечательный опыт в моей жизни. Я с большой теплотой вспоминаю этих ребят. И они тоже ко мне всегда очень хорошо относились. И относятся.

Отлично, это действительно очень хорошо, что такие плотные, тесные отношения были между преподавателем и учениками. Но еще от многих наших респондентов я часто слышу, что и отношения между студентами, и администрацией были тоже... очень близкими и можно сказать доверительными. Скажите пожалуйста, как бы вы могли охарактеризовать взаимоотношения администрации и студенчества в период вашего обучения? Было ли это действительно так, как многие наши респонденты рассказывают?

Под администрацией вы понимаете, скажем декана, замдекана? Я должен сказать, что, как правило, деканы и замдеканы у нас, а при мне их много прошло, были достаточно умными и с хорошими человеческими качествами. Если администратор хорош, его никуда не заносит, то, конечно, отношения были очень хорошие с ним.

То есть, здесь нет какой-то общей тенденции, скорее от человеческих качеств зависело, от каждого конкретного человека?

Да, но я должен сказать, что это всё-таки университет... Это система, которая отбирала разумных людей. И в качестве администраторов, и в качестве студентов. А в школе интернате был отбор высочайшего класса.

Скажите, а вот если говорить о студенчестве, отражались ли оттепельные тенденции в целом на настроение студенчества ЛГУ в том плане, что чувствовали ли студенты себя более свободно, возможно, более раскрепощенно по сравнению с поздними сталинскими временами?

Трудно сказать в отношении всех студентов, во всяком случае, когда я был студентом, я всегда чувствовал себя свободно, а когда на меня давили, то я сопротивлялсянезависимо от оттепели. Я пытался всегда опираться на свои собственные мозги.

А можем вот сюда пересесть?[6]

А вот в отношениях между студентами и преподавательским составом… Наверняка были какие-то личности, которые были популярны среди студентов, которые вызывали интерес на своих лекциях, такие яркие, лекторы,харизматичные. Если такие были, то можете рассказать, что это были за личности?

Могу. Могу сказать, что, к нашему счастью, многие наши университетские Учителя были замечательные, талантливые и умные энтузиасты.Что касается самых лучших лекторов, то, когда я был студентом, я бы назвал, пожалуй, в первую очередь Бориса Николаевича Долгова. Крупнейший специалист в области полимеров, в 1933 году он опубликовал первую в мире монографию, посвященную химии кремнийорганических соединений, а за создание серийного производства этих материалов получил Государственную премию. И кроме того, он был исключительно одарённый человек в самых разных областях: поэт, художник, и до войны один из сильнейших теннисистов Ленинграда. И, пожалуй, самый остроумный человек из всех, с которыми я когда-либо в жизни сталкивался. А я очень ценю таких людей. Например, о высокомолекулярных соединениях: «представьте себе, что вы идете в галошах. Тогда у вас на правой ноге надета одна молекула, а на левой – другая». Или вот на деканатской площадке старого химфака во время сессии мимо проходит парочка экзаменаторов. Борис Николаевич мгновенно цитирует А.К.Толстого: «Заплечные снова идут мастера, и вновь началася работа»[7].

Да, очень харизматично.

Я кончал кафедру радиохимии, а потом я занимался неорганикой. Радиохимия в то время была на большом подъеме, поскольку как раз наши радиохимики должны были догонять американцев и сделать первую атомную бомбу. Лекции по методам работы с радиоактивными веществами читала нам Валентина Рудольфовна Клокман. Волею судеб руководитель моей дипломной работы замечательный ученый Александр Петрович Ратнер умер от лучевой болезни как раз тогда, когда я готовил эту работу. Он был среди тех, кто, если можно так сказать, делал бомбу своими руками. Я по наследству достался вот Валентине Рудольфовне. Я могу считать ее моим учителем, она учила меня, как нужно ставить задачу точно, как можно излагать свои результаты, как нужно писать статью, чтобы не было никого мусора, и чтобы было все понятно. И чтобы язык был такой, чтобы комар нос не подточил. За все это я ей бесконечно благодарен. Потом так получилось, что мне пришлось несколько десятков лет быть заместителем главного редактора журнала «Общая химия». И, увы, должен заметить, что научная грамотность, чем дальше, тем больше падает. Приходят статьи, изложенные таким языком, что волосы дыбом встают.

Я думаю что ваш ответ получился таким совмещенным, отвечая и про ярких лекторов и еще про учителей, которые возможно, определили какое-то влияние на вас. Но может быть вы еще не упомянули каких то личностей, которых вы бы могли назвать своими учителями, даже возможно и не обязательно их тех преподавателей, которые непосредственно вам преподавали, возможно с которымивы были знакомы благодаря литературе или что-то такое?

Вы имеете в виду в университете?

Да, да.

Еще одним моим замечательным учителем был Рудольф Людвигович Мюллер.

Вы уже в аспирантуре, да, под его руководством работали, получается?

Да.

А расскажите, как складывались ваши взаимоотношения? Опишите личность Рудольфа Людвиговича, что он дал возможно для научной школы, лично для вас.

Я сказал бы, что для меня это была не только научная, но также и человеческая школа. Когда началась война, его на всякий случай, просто за немецкую фамилию, «Отец народов» убрал подальше. Арестовали его, посадили. И он просидел немало-немного 17 лет. Работал в Шарашке, в Красноярске, на аффинажном заводе. Там Рудольф Людвигович занимался применением электрохимических методов для переработки поступающих на завод концентратов меди и никеля (сырье для снарядов, пуль, орудийных стволов и многих других военных и гражданских нужд), и платиновых металлов (самые дорогие металлы сами по себе плюс основа катализаторов для переработки нефти и для множества процессов органического синтеза). Под его руководством был разработан процесс, ведущий к получению платино-палладиевого и золотого концентратов. Этот вклад «антисоветского агитатора» (так его определила «тройка» в обвинительном заключении) Р.Л.Мюллера в нашу победу в Отечественной войне и огромные миллиарды для страны до последнего времени так и не получили достойного освещения. Это направление работ в значительной мере повлияло на мой выбор платиновых металлов в качестве основных объектов исследований.

Что касается личных качеств Рудольфа Людвиговича, то я могу сказать, что он был исключительно благородным и мужественным, и при этом очень скромным человеком. Он нигде и никогда не покривил душой, никогда не шел ни на какие уступки. В этом отношении я могу считать его образцом для любого человека. И для меня тоже. Вот маленький пример из жизни.

Да, расскажите, пожалуйста.

Мы стоим с Рудольфом Людвиговичем на той же самой Деканатской площадке, о которой я говорил в связи с Б.Н.Долговым. И подходит к нам, не буду называть по фамилии, один наш профессор. Что-то там предлагает Р.Л. Мюллеру. Я из скромности отошел в сторонку, не стал слушать, что они тихим голосом говорят. Потом вижу – Мюллер - громада, грудь колесом, возвышается над сразу усохшим собеседником:«Вы что!? Вы где находитесь? Вы посмотрите, где вы находитесь!». Потом я узнал, что это была попытка предложить Рудольфу Людвиговичу какой-то компромисс, недопустимый в стенах Ленинградского университета. Вот так.

То есть это больше такие личностные качества были? То есть у вас были довольно тесные взаимоотношения, как с Рудольфом Людвиговичем, так и с вашими другими научными учителями?

Конечно.

Скажите, пожалуйста, а вот сейчас взаимоотношения между аспирантом и научным учителями отличаются? Они другие, чем в то время? Или что-то изменилось в этом отношении?

Я бы сказал одно слово, индивидуально.

Нету какой-то общей тенденции относительно того, что они стали менее близкими там?

Не берусь сказать. Это зависит от человека. Некоторые руководители не подпускают к себе близко учеников своих, а некоторые становятся не только научными руководителями, но и учителями жизни. Я всегда воспринимал своих учеников, аспирантов, студентов, дипломатов, молодых сотрудников, как моих товарищей, младших товарищей. У нас складывались близкие, теплые отношения. И, как правило, если кто-то что-то защищал или какое-то достижение, мы все собирались, отмечали. И традиционно отмечали, ни за что, не догадаетесь, как. В футбол играли. Все вместе, старые и малые, доценты с кандидатами, бегали и толкались на поле. Очень радовались забитым голам.…Нормально.

Вы, может быть, воды ходите? Хотите воды?

Нет.

Если я задам вопрос, не из списка? Тоже по поводу переноса факультета из города в Петергоф. Формирование там единого кампуса. Это же получается конец 80-х годов уже произошло. А как вы к этому отнеслись? Переносу факультета Петергоф.

Я отнесся резко отрицательно, скажу так. Резко, отрицательно. Значит, это все затравил, как я помню, ректор А.Д. Александров[8], математик после поездки в Англию и ознакомления с тамошними кампусами. Это была дилетантская попытка мгновенно и по дешевке создать свой Кембридж. Александров поручил одному из своих помощников подобрать участок для нового кампуса. Тот усердно искал подходящий свободный участок, но, как и следовало ожидать, все подходящее было давно прибрано к рукам. Ходил, ходил наш представитель по городскому начальству, по партийному начальству, все его отфутболивали. И дальше? Он понял, что нужно найти участок, который никому не нужен. Вот он и нашел это самое цыганское болото, которое никому не было нужно. Ну вот, а Александров был мечтателем. Громко зазвучали обещания типа «канал со своим выходом к морю, свои яхты и монорельс – от Балтийского вокзала прямо-прямо к рабочему месту минут так за 15-20». Вышел пшик, вместо этого благолепия тяжелейший растянутый переезд, строительные промахи и недоработки, и перерыв в исследованиях на десяток лет и больше.

А вот как бы вы в целом оценили то, что происходило в 80-е, в перестроечные годы? Какое влияние, по вашему мнению, положительное или отрицательное, или какое-то смешанное влияние, оказали перестроечные процессы и последующий распад СССР на отечественную науку, в частности на химию?

Вы знаете, это не вопрос. А это тема, над которой могут ломать голову несколько институтов или университетов. Поэтому я могу только свое личное мнение высказать. Я бы сказал так. Есть отрицательное влияние, есть положительное. Отрицательное влияние – это потеря многих научных школ, многих научных направлений, сложившихся отношений. Способов оценки работы и многое другое.

Простите я посмотрю просто у нас как там с записью. Простите, что перебил.

Из многих наиболее отрицательных моментов это потеря молодых талантливых, которые усвистали на Запад. И в основном осели в Штатах, где кто более успешный, кто менее успешный, но, в общем, оказались достаточно хорошо и бесплатно обученными в нашем университете. А мы их потеряли, целиком и полностью. Очень много таких людей, среди моих собственных учеников тоже такие есть. Вот это всё плохо. А положительно, положительно это то, что гуманитариям развязали язык, и они могут говорить, не обязательно восхваляя Лысенку или еще что-то, не говоря об Отце народа[9]. А представители точных наук – это то, что мы получили приборы. Химия без приборов – совершенно беспомощна. Приборы современные. Спектроскопические. Масса импортных приборов, которых у нас категорически не было или был один-два на весь Советский Союз. Сидел где-то барин чиновник и то не допускал к этому прибору, то допускал. Может за деньги, может еще за что-то. Мы получили приборы и, кстати, в университете очень много получили, потратили деньги, доллары, как минимум семизначные цифры. В частности, один из тех кто сильно способствовал тому, что Университет получил эти приборы и гигантскими шагами двинулись экспериментальные исследования химиков, физиков, и отчасти биологов, был как раз выпускник школы интерната и мой ученик Сергей Павлович Туник, который был проректором университета по науке.

Вы сказали, что началось это сотрудничество западных университетов, западных поставщиков оборудования с нашими. Но ведь еще здесь обмен начинался в плане преподавания, то есть стало возможным, допустим, разрабатывать курсы для иностранных университетов. И вот на сайте СПбГУ в вашей биографии указано, что вы тоже занимались разработкой некоторых курсов для университетов наших коллег за рубежом. Расскажите, пожалуйста, в какой период это было?

Не совсем так. Я просто за рубежом читал лекции. В частности, в Англии, Франции, Финляндии и Польше, в которой теперь нас официально так не любят. С ними у нас были очень хорошие взаимоотношения.

А это в какие годы у вас были? Это уже после распада СССР, получается? Или еще во время СССР?

Во время СССР. Первый раз я попал за границу по науке. Это называлось, школа квантовой химии. Это в Югославии. А потом я был 10 месяцев на стажировке в Англии. Вот это уже серьезно было. А потом я бывал уже по старым следам несколько раз в Англии. Ну, я по сравнению с другими, более молодыми нашими сотрудниками, преподавателями, я вообще очень мало побывал за рубежом.

Тем не менее, из всего вашего огромного опыта, возможно, есть какая-то вещь, которую вы особенно гордились, ваше главное достижение какое-то, которое вы бы хотели, возможно, выделить. Есть ли что-то такое, чем вы особенно гордитесь за годы своей работы в ЛГУ, затем в СПбГУ, в целом в науке?

Я бы не сказал, что я уж так особенно гордился, но кое-что есть. Я раньше считал себя в первую очередь исследователем, а уж потом преподавателем. Как ни странно, это учебники. Учебники, которые мы вдвоем писали с Андреем Владимировичем Суворовым[10]. И наш главный учебник, который называется «Общая химия» и по которому с 1994 года и по сию пору учатся все наши университетские химики. Шесть изданий он пережил. Я знаю, что Первый мед по нему учится. Ну, вот это. Есть основания этим гордиться. А в отношении научных достижений, я бы сказал следующее. Когда я начинал свою самостоятельную работу на кафедре неорганической химии, то в основном кафедра имела дело с относительно бедным набором неорганических соединений, очень серьезно, очень тщательно, профессионально исследуя разные свойства этих соединений, но ограничивались довольно простыми по составу и структуре веществами. Как мне кажется, мне удалось принципиально расширить набор объектов исследования на кафедре за счет многоступенчатого синтеза разнообразных соединений.Еще я пробудил на кафедре интерес к фотохимическим процессам. Сейчас это огромная наука, а тогда на химфаке это только начиналось.

Большое спасибо, что согласились дать нам интервью.

* некоторые фрагменты интервью в текстовом варианте отредактированы по просьбе респондента и приведены в соответствии с правилами русского литературного языка

[1] Балтийский государственный технический университет «Военмех» в г. Санкт-Петербург

[2] Название отсылает к произведению английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

[3] Борис Павлович Полоскин (1932 – 2018) - советский и российский автор и исполнитель песен, поэт, прозаик, мастер спорта СССР по туризму.

[4] Интервьюер прерывается для проверки записи.

[5] Подразумевается Физико-математическая школа №45 при Ленинградском университете, в настоящее время - Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета.

[6] Интервьюируемый и интервьюер пересаживаются из-за большого шумового фона.

[7] См: А.К. Толстой «Василий Шибанов» // А.К.Толстой. Полное собрание стихотворений в 2-х т. Ленинград: Советский писатель, 1984.

[8] Александр Данилович Александров (1912 – 1999) – советский и российский математик, физик, ректор ЛГУ в 1952 – 1964 гг.

[9] Подразумевается советский агроном и биолог Трофим Денисович Лысенко (1898 – 1976), представитель поддерживаемой в СССР лженаучной мичуринской агробиологии.

[10] А. В. Суворов (род. 1931) - химик, крупный специалист в области высокотемпературной химии, автор ряда оригинальных спецкурсов и учебных материалов.