Интервью с Ольгой Борисовной Сокуровой

Ольга Борисовна Сокурова. ЛГУ в 1960-1980 гг. Восприятие эпохи

Ключевые слова

Упоминаемые персоналии

Интервью с Ольгой Борисовной Сокуровой

* некоторые фрагменты интервью в текстовом варианте отредактированы и дополнены по просьбе респондента и приведены в соответствие с правилами русского литературного языка

Интервью с Ольгой Борисовной Сокуровой. Сегодня 28 июня, 16.38. Здравствуйте, Ольга Борисовна. Можете ли вы рассказать немного о себе, о своем выборе профессии, и что на это повлияло?

Здравствуйте. Спасибо, София, за интересные вопросы. Я родилась в Тбилиси. Это древний город Грузии, обладающий своеобразной красотой, неповторимым обаянием и какой-то очень теплой атмосферой. И название его «теплое», поскольку связано с теплыми целебными источниками, обнаруженными царем Вахтангом Горгасали[1], который в незапамятные времена охотился в этих местах. Мы жили в самом центре Тбилиси, на Инженерной улице, рядом с набережной Куры и Александровским садом. В саду находится Квашведская церковь, куда меня иногда водила няня. Верхняя часть церкви посвящена св. Георгию Победоносцу, и там шли службы на грузинском языке, а нижняя, русская, где служили на церковно-славянском, была создана во имя Святой Троицы. Церковь построена на том месте, где какая-то женщина обвинила святого преподобного Давида, спустившегося в город из своей отшельнической кельи на горе Мтацминда, что якобы он — отец ее будущего ребенка. Святой спокойно сказал, что если она говорит правду, он вырастит и воспитает ребенка, а если ложь, то она родит камень. И она тут же, на глазах у всех, разродилась камнем. Квашвети и означает «родившая камень».

Через Куру вел Воронцовский мост, построенный во времена правления графа Воронцова[2], наместника Грузии. На проспекте Руставели, очень красивой главной улице города, многие дома которой были возведены во времена вхождения Грузии в состав Российской империи, находился Воронцовский дворец, который в годы советской власти стал Дворцом пионеров. Там я с большой охотой посещала Литературный кружок. Недалеко от главной площади города, не раз менявшей названия в зависимости от смены политических ветров (площадь носила имена Берия, Ленина, теперь это площадь Свободы) находилась музыкальная школа, куда я ходила с первого класса. Почти все дети тогда получали, наряду с общеобразовательным, музыкальное образование. И то, и другое образование были на высоте, как и культурная жизнь города в целом.

Тбилиси был многонациональным городом. Тогда все жили дружно. У нас был двор, где проживали русские, грузины, армяне, евреи, украинцы, белорусы, курды и представители других народов. И горе, и радость люди делили вместе, по-соседски. И в нашей 41-ой школе, расположенной недалеко от дома, едва ли не все национальности были представлены.

Еще до школы я начала сочинять стихи. Примерно в 4 года. Видимо, мой путь был изначально достаточно ясен. Я всю жизнь имею дело со словом. В семье моей много читали. Мой отец — военный журналист. Он прошел войну, освобождал Польшу, в том числе Освенцим, брал Берлин. Мама была педагогом и тоже обладала немалым литературным дарованием. Поэтому и отец, и мать заложили во мне любовь к чтению, любовь к слову. Действительно, с тех пор, как выучилась читать, а это тоже произошло примерно в четыре года, я имела дело с книгами и с удовольствием в них погружалась. Они стали моими друзьями и давали очень многое в постижении жизни, людей, самой себя. Кроме того, в школе мои сочинения как-то отмечались. Признаюсь, я порой писала сочинения за своих одноклассников по их просьбам. Это позволило накопить достаточно большой опыт письменного оформления мыслей. Кроме того, как уже было сказано, я ходила в Литературный кружок при тбилисском Дворце пионеров. Однажды в середине учебного года, в качестве поощрения за литературные труды, меня хотели наградить путевкой в Артек, но я туда не поехала, чтобы не пропускать школьных занятий. Сейчас я не могу понять своего отказа. Я и впоследствии почему-то нередко отказывалась от подарков судьбы. Меня наградили также поездкой в Москву, и я в десятилетнем возрасте впервые побывала в столице.

Таков был начальный жизненный этап. Школа дала прекрасное всестороннее образование. У нас были очень яркие учителя, в том числе учителя-естественники. Математику преподавал строгий, но внимательный к каждому Виктор Николаевич Ершов. Я и после школы в страшных снах нередко «сдавала» ему экзамены, билась над решением сложных задач. И учитель истории, Лев Георгиевич Казаров, был очень яркой личностью. Он прекрасно знал историю Грузии, совершенно нестандартно давал уроки по истории России. Они были далеки от идеологических штампов того времени. Учителя литературы, Александра Владимировна Сазонова и Людмила Георгиевна Бирюкова, тоже обладали замечательными профессиональными и человеческими качествами. Мне повезло, класс был сильным: после выпускных, весьма сложных экзаменов, из 24 человек в нем оказалось 8 медалистов. В тот год был двойной выпуск – десятых и одиннадцатых классов. Поэтому конкурс в вузы был очень большой.

В последнем, 11 классе, я «скромно» выбирала между Ленинградом и Москвой место будущей учёбы. На зимних каникулах мы с отцом поехали сначала в Ленинград. Остановились у моих тётушек, переживших здесь годы блокады. У них была квартира на улице Союза Печатников, недалеко от Театральной площади и дивного Никольского собора. Была зима – очень снежная, пушистая, с сугробами, и мне стало сразу как-то очень уютно на немноголюдных улочках в этом районе города. Таинственная благородная красота северной столицы сразу меня покорила. Потом мы отправились в Москву, и тамошняя слишком шумная и суетная атмосфера заставила меня понять, что это не моё место. Я человек интровертный, люблю тишину и сосредоточенность. Поэтому после поездки выбрала поступление в Ленинградский университет.

Вы сейчас ведете диалоги с «физиками и лириками» той поры. Действительно, во времена моей юности и физики, и лирики были в чести. Тогда вышел на экраны фильм «Девять дней одного года» о физике-ядерщике, главную роль в котором играл Алексей Баталов[3]. Созданный им образ талантливого ученого, готового на самопожертвование ради любимой науки, очень многих покорил, и некоторые мои одноклассники выбрали своей профессией физику под впечатлением от этого фильма. Была популярной и обсуждаемой ещё и повесть Гранина «Иду на грозу», тоже о физиках. Это всё как-то имелось в виду при выборе профессии, и многие мои друзья поступили на физфак в Тбилисский университет.

Кроме того, в те времена выдвинулась вперёд и считалась очень увлекательной профессия журналиста. Фильм «Журналист» подоспел вовремя, о романтике этой профессии слагались авторские песни. «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…». Под впечатлением от увиденного и услышанного в кино и песнях, а главное, под влиянием профессии отца, Бориса Ерофеевича Сокурова, который был главным инструктором по печати Закавказского военного округа, и интересного общения с кругом его друзей-военкоров, я решила поступать в ЛГУ на факультет журналистики.

К счастью, у меня не приняли документы, потому что нужно было иметь, как выяснилось, двухлетний стаж работы в какой-нибудь газете или журнале. У меня такого стажа не было. И я подала документы на русское отделение филологического факультета. Как медалистка, сдала два экзамена вместо четырех, получила отличные оценки, и трудно передать, какое испытала счастье, когда увидела свою фамилию в списках зачисленных. Это был день рождения моего дорогого отца, 7 августа.

Нисколько не жалею, что поступила именно на филфак. Здесь было получено замечательное гуманитарное образование. И ведь любой филолог при желании может стать журналистом. Но вот вопрос, может ли журналист стать настоящим филологом. Кроме того, журналистика — это поприще для людей в высшей степени энергичных и активных, а я человек внутренний, и поэтому филология оказалась гораздо более близким и органичным для меня поприщем. Тем более, что в то время в университете преподавали блестящие профессора (мы говорили, «последние из могикан»). Павел Наумович Берков[4] читал курс по литературе XVIII века, Нина Александровна Жирмунская[5] преподавала западноевропейскую литературу, Григорий Абрамович Бялый[6] блестяще читал спецкурсы по Достоевскому, Льву Толстому и, насколько я помню, по Тургеневу. Эти курсы приходили слушать студенты других факультетов, и актовый зал филфака во время лекций Бялого всегда был переполнен.

В филологической среде не только нашего города, но и страны, и не только страны, но и ближнего и дальнего зарубежья был чрезвычайно знаменит Блоковский семинар под руководством Дмитрия Евгеньевича Максимова[7]. Здесь изучалась литература Серебряного века, до того времени во многом закрытая, отчасти запрещенная и еще совсем мало исследованная. Именно в то время (1960-е – 1970-е гг.) в интеллектуальной среде возникло очень сильное увлечение культурой Серебряного века, и Дмитрий Евгеньевич был в нашей стране первопроходцем в серьезном и всестороннем научном изучении этого явления. Мы с большим энтузиазмом посещали Блоковский семинар еще на первом курсе, а на втором стали выбирать темы курсовых работ. Все мы благоговели, трепетали перед Дмитрием Евгеньевичем.

Наши семинарские занятия проходили вечером по средам в так называемой «школе» — это было здание во дворе филфака, в котором действительно находилась некогда Бекетовская гимназия, а затем, до войны, единая средняя трудовая школа № 204. Об этой школе интересно рассказывал мой старший друг и коллега Юрий Константинович Герасимов[8], талантливый ученый, в последние годы жизни руководивший Блоковской группой в Пушкинском Доме. Юрий Константинович вспоминал, что учителем литературы в этой школе был Аркадий Андреевич Мухин[9], который в силу возраста (ему было уже за 80) и характера ничего не боялся и задавал школьникам учить наизусть запретные стихи Брюсова, Бальмонта, Блока. Учениками царскосёла Мухина в разные годы были Николай Гумилев и Николай Пунин[10]. Герасимов и Пунин, оказавшись в годы репрессий в одном лагере, с великой благодарностью вспоминали своего учителя. Мухин и его жена Екатерина Максимовна, которой Иннокентий Анненский[11], как говорят, посвятил «Кипарисовый ларец», умерли во время блокады. Ю.К. Герасимов сначала окончил названную школу, затем поступил в университет, отбыл ссылку, и уже после нее, восстановившись в родном вузе, писал кандидатскую работу под руководством Д. Е. Максимова. Здание школы было передано филфаку, но «историческое» название за ним сохранилось.

В «школе» были очень небольшие, довольно узкие аудитории, и поэтому мы сидели все за одним длинным столом. В непосредственной близости напротив нас пребывал в своем олимпийском величии Дмитрий Евгеньевич. Мы старались приходить пораньше, чтобы оказаться на флангах, а не носом к носу со строгим профессором. Иногда бывали забавные происшествия. Например, однажды Максимов читал нам названия тем курсовых работ и случайно оговорился: хотел сказать «Брюсов о Пушкине» и сказал «Брюшкин о Пушкине». В это время я сидела как раз напротив Дмитрия Евгеньевича. Очень смешливый мальчик, Миша Кралин[12], который всю жизнь, со школьных лет, занимался творчеством Ахматовой и впоследствии стал известным исследователем ее творчества, тут же отправился под стол и оттуда серьезным академическим голосом тихонько сказал: «Блошкин о Пушкине». Я уже совсем не знала, как мне удержаться от смеха, поэтому «случайно» уронила ручку. Студенту ведь только палец покажи… Что и говорить, то была веселая пора беззаботной юной жизни.

Однако я хотела бы ещё раз подчеркнуть, что мы трепетали перед Дмитрием Евгеньевичем. Он был очень строгим научным руководителем, спускал с нас семь шкур и сгонял семь потов. Мы только и делали, что правили свои работы по его строгим замечаниям. Счастьем было увидеть на полях рукописи кривоватый плюс в знак одобрения. Но он был редкостью. Чаще на полях шли вопросы и указания по дальнейшей разработке темы. Это была великолепная школа. Она напоминала постановку руки и выработку профессиональных навыков у пианиста. Наши педагоги давали нам инструменты для научной деятельности. И, используя эти инструменты, мы потом могли работать над любой новой темой. Имея навыки исследования, можно было справиться с самой неожиданной и сложной научной проблемой.

Тем временем (продолжу свой рассказ о памятном заседании Блоковского семинара) Дмитрий Евгеньевич продолжал читать темы предлагаемых курсовых, и среди них была такая: «Теория символа в статьях Андрея Белого и Вячеслава Иванова». Однако он сказал: «Данную тему брать не советую, вы с ней не справитесь, фактически она диссертационная». После таких слов я эту тему и взяла, не имея никакого представления, что меня в связи с нею ожидает. Речь шла о теоретических работах крупнейших представителей младшего поколения русских символистов. А это были работы такого уровня, что мне пришлось знакомиться едва ли не со всей мировой философией и мифологией, которую они прекрасно знали. И поэтому я вынуждена была действительно с головой погрузиться в пучину сложнейших текстов, в каковой можно было совершенно спокойно утонуть. Но я, тем не менее, забарахталась и всё же выгребла из этой пучины на свет из-за упрямого желания справиться с любыми трудностями. Таково было присущее мне свойство, отмеченное однокурсниками — идти по линии наибольшего сопротивления. Кроме того, я боялась опозориться перед любимым профессором, и работу сдала в самые последние сроки, но «доведенную до ума». Максимов был удивлен и доволен.

Конечно, работа над названной темой мне очень многое дала. Состоялось мое весьма серьёзное знакомство с мировой культурой, философией, богословием. Произошло постижение Серебряного века и символизма как главного его направления – не поверхностное, а на большой глубине. Я обнаружила, что Андрей Белый и Вячеслав Иванов смотрят на символ очень по-разному, при том, что оба принадлежали одному и тому же литературному течению. Но дело было в разнице мировоззрений. Для меня сделанное открытие было важным посылом для того, чтобы разобраться, в чём же эта разница состоит. И я разобралась.

Моими оппонентами на защите дипломной работы были Игорь Павлович Смирнов[13], известнейший специалист по русской литературе из Пушкинского дома (он давно уехал в Германию, насколько я знаю), и незабвенный Виктор Андроникович Мануйлов[14], тоже легендарный профессор университета. Он был знаком с Вячеславом Ивановым и стал совсем юным его учеником в послереволюционные годы, когда мэтр символизма находился в Баку. Потом он привёз ученика с собой в Москву, где Виктор Мануйлов вошел в круг знаменитых людей — например, он познакомился с Клюевым[15], о котором очень увлекательно нам рассказывал. Мануйлов также был хорошо знаком с Максимилианом Волошиным[16], и постоянно ездил в Коктебель как к себе домой. Виктор Андроникович был замечательным рассказчиком и очень добрым человеком, который, как позже выяснилось, незаметно помогал талантливым молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации. После моей защиты мы с ним подружились. Я бывала у него дома. Он жил, насколько помню, в Дегтярном переулке, в коммунальной квартире. В его просторной комнате всё время толклась молодёжь. Комната вмещала многих, потому что была полупустой. Зато на стенах висели сокровища — эскизы, рисунки, крымские акварельные пейзажи самого Максимилиана Волошина.

И повторяю, Виктор Андроникович вспоминал много интересного, но, к сожалению, у нас с Вами нет времени для того, чтобы все это в подробностях передать. Тем не менее, его рассказы я запомнила на всю жизнь.

Кроме того, уже ближе к окончанию университета, я по-настоящему подружилась с Дмитрием Евгеньевичем Максимовым. Тем более, что мы жили с ним по соседству, на Петроградской стороне. Дмитрий Евгеньевич проживал на шестом этаже известного «писательского дома» на ул. Ленина, 34. А мы с подругой из Уфы, матлингвисткой Таней Оковиной, в течение пяти лет снимали комнату на Колпинской улочке в маленькой коммуналке, где жили две замечательные старушки. Тамара Ивановна Корнилова, наша хозяйка, до выхода на пенсию пела в Капелле, и во время блокады вместе со всем своим легендарным коллективом была эвакуирована, а ее соседка, Юлия Васильевна Архангельская, фактически спасла их общую квартиру, причем в лютые блокадные зимы сохранила даже рояль, который так важен был для Тамары Ивановны. Она сообщила нам о годах блокады много потрясающих подробностей. То были старого закала петербурженки — совершенно особая порода людей, необыкновенно благородных, отзывчивых, скромных.

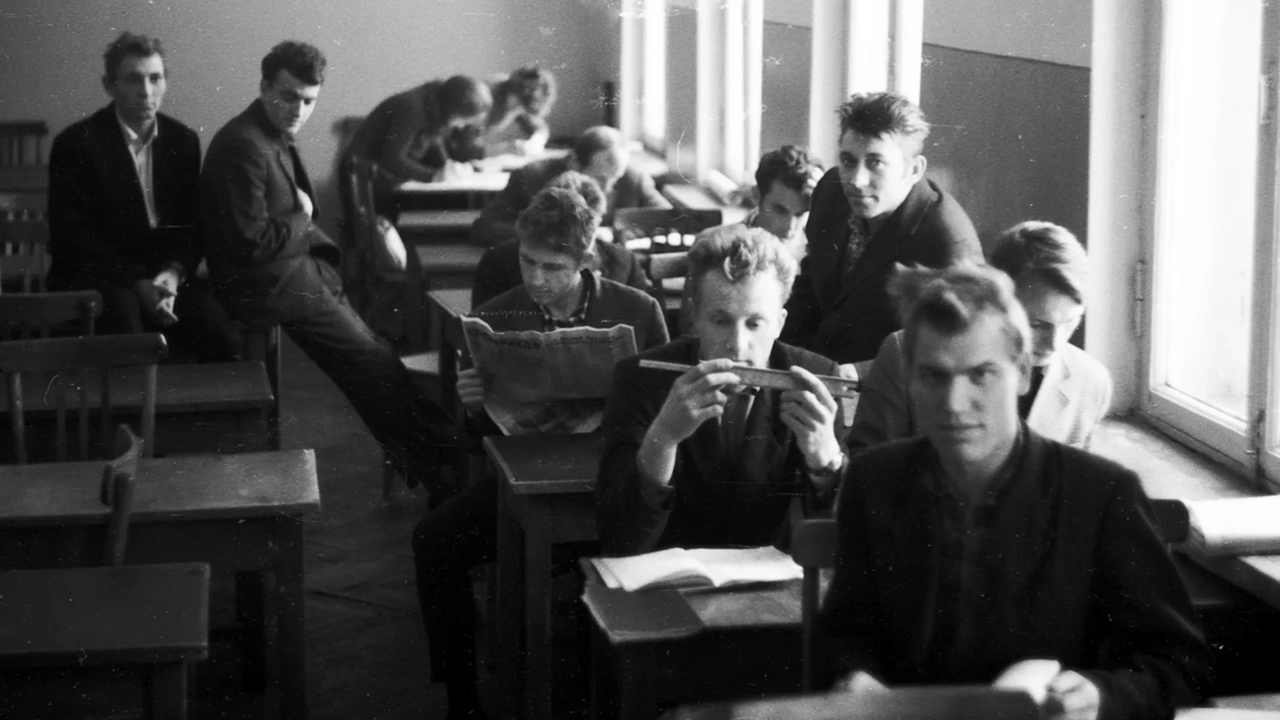

В то время в Ленинграде можно было на каждом шагу, если вы приезжий, столкнуться с тем, что какой-то старый горожанин вам не просто показывал дорогу, он подробнейшим образом объяснял, куда и как добраться. Он даже сворачивал со своей траектории и провожал человека, чтобы помочь ему найти правильный путь. Это было необыкновенно вежливое, бережное отношение к другому человеку, изнутри идущее. Понимаете, это не внешняя культура, а именно внутреннее уважение к любому человеку, первому встречному. Для нас это была настоящая школа воспитанности и человечности, которая запечатлелась в душе на всю жизнь. И именно такими были наши хозяйки. Поэтому неслучайно вся моя университетская группа нередко у нас «паслась». Особенно часто во время экзаменов. Многие ведь жили в общежитии, а общежитие, как вы знаете, место довольно шумное и подчас бестолково суетливое, и в нем весело, конечно, но, с другой стороны, в нем не очень-то сосредоточишься при подготовке к экзаменам. Вот почему все «общежитские» собирали свои конспекты, у кого какие есть, и приезжали к нам. У Тамары Ивановны была большая просторная комната, где мы вполне помещались. Она уходила к соседке Юлии Васильевне почти на всю ночь – поговорить по душам или разложить пасьянс.

А на столе в ее комнате нас ждала большая кастрюля с грибным супом, красовался котелок с картошкой, и голодные студенты, помимо знаний, еще и утоляли свои потребности в хлебе насущном. Мы занимались, как правило, ночь напролёт перед очередным экзаменом.

Петроградская сторона была тогда не такой густонаселенной, не такой суетливой, как сейчас. Она была гораздо спокойнее. Можно было всю белую ночь напролет гулять в одиночестве, любоваться пустынным таинственным городом, вдыхать запах сирени. Недалеко находились Острова, столь любимые Блоком — он ведь тоже когда-то жил на Петроградской. И мы часто в эти любимые Блоком места с моими подругами захаживали. Чтобы меня как-то встряхнуть после глубоких погружений в теорию символа, когда я находилась уже на грани безумия и не знала, говоря словами Ахматовой, «какое нынче тысячелетье на дворе», мои подруги буквально выводили меня «в люди» и возвращали в жизнь. Мы шли или ехали на Острова, и там, в тогдашнем Парке культуры и отдыха имени Кирова, меня «встряхивали» и приводили в чувство неслабым средством: дело в том, что самым «крутым», в буквальном смысле, аттракционом этого парка были так называемые «американские горки». Как пронесешься по этой горке, то взмывая круто вверх, то камнем падая вниз, так, вроде бы, и становишься снова человеком, приходишь в себя, и уже начинаешь оглядываться и понимать, что происходит вокруг.

В университет мы ездили на автобусном маршруте номер 45 с улицы Олега Кошевого (ныне Введенской). Но он ходил нерегулярно, — гораздо чаще, особенно когда торопишься, появлялся ненужный номер 25 («опять двадцать пять», — говорили мы со вздохом). Кроме того, серьезным препятствием на нашем пути к университетским знаниям был расположенный в Горьковском парке кинотеатр «Великан». Тогда в нем шли великолепные фильмы, которые сейчас считаются мировой классикой. В то время в нашем городе вообще было особенное цветение культуры — и европейской, и русской. Тогда потрясающие спектакли ставили Товстоногов, Акимов, Корогодский, Агамирзян — режиссеры очень яркие, необыкновенно одарённые, каждый по-своему. Кроме того, с гастролями приезжали лучшие театры Европы — «Комеди Франсэз», Королевский Шекспировский театр, театр Бертольда Брехта. Выставки были прекрасные и в Эрмитаже, и в Русском музее; музыканты, танцоры, певцы с мировыми именами выступали в Филармонии, в Театре оперы и балета имени Кирова (тогда так называлась Мариинка).

Мы непостижимым образом успевали всюду. Этому способствовало следующее обстоятельство. На филфаке продавались билеты со скидками для студентов. Билетёрши очень хорошо знали всех нас, заядлых театралок и меломанок. И поэтому иногда, когда билетов было не достать, а приезжал кто-нибудь с мировым именем, и страсть как хотелось попасть на его концерт, мы благодаря нашим благодетельным билетершам действительно получали доступ к недостижимому, потому что они нас проводили через какие-то служебные входы, чёрные лестницы. Мы поднимались на галёрку, но зато были абсолютно счастливы, поскольку видели и слышали то, что для прочих смертных было несбыточной мечтой.

Такие были удивительные времена.

Вы спрашивали про эпоху Застоя. Так вот, это была та самая эпоха, про которую я Вам рассказываю. Не знаю, в каком смысле она была «застойной», может быть, в экономическом, но что касается культуры и науки, то это была эпоха их очень яркого цветения и очень высоких достижений. И мне, надо сказать, так же, как людям моего поколения, очень повезло: нам есть с чем сравнивать современное состояние культуры, а оно далеко не всегда может быть признано удовлетворительным, мягко говоря. Хотя есть и сегодня интересные культурные события, талантливые люди.

Однако куда-то в небытие ушла, например, прежняя актёрская школа и характерная для нее изумительная интонационность русской речи, выговор какой-то особый, благородный — всё это мы слышали. Я уж не говорю о самой актерской игре, где блестящая техника (она есть и сейчас) сочеталась с неподдельной жизнью души. Одним словом, мы получили очень многое от «цветущей сложности» культуры Застоя.

Но самое главное вообще в жизни — человеческие встречи, личные контакты. Тем более, что нам повезло: встречались личности совершенно особого уровня и большого масштаба. Одним из них был как раз мой учитель Дмитрий Евгеньевич Максимов. Он был учеником Р. И. Иванова-Разумника[17] и имел великолепную филологическую школу. Его брат был известным некрасоведом, а сам Дмитрий Евгеньевич не только писал о Серебряном веке, — он был знаком с некоторыми его представителями, и сам в своей несколько таинственной внешности нес его отпечаток.

Жил он, как я уже говорила, в «писательском доме» на улице Ленина. В этом же доме проживала, например, Анна Андреевна Ахматова, которая не раз бывала запросто у Дмитрия Евгеньевича, а порой советовалась с ним относительно разных вопросов, которые её волновали. Если Дмитрий Евгеньевич хотел отметить работу кого-нибудь из своих учеников, то говорил пришедшему: «Вот в этом кресле сидела Анна Андреевна, и я Вас хочу в это кресло посадить». В квартире была антикварная мебель; кроме того, Дмитрий Евгеньевич с увлечением собирал живопись Серебряного века. Тогда профессор университета имел возможность такое себе позволить. Например, напротив кресла, где сиживала Анна Андреевна, висела картина Петрова-Водкина. Изумительная картина, которая мне очень нравилась. На этой картине, среди белоснежных простыней или пеленок с рельефными синеватыми складками, лежал младенец с удивительным, бездонным взглядом голубых глаз, устремленных куда-то в бесконечность, в космическое или даже запредельное пространство. Это был взгляд маленького существа, посвященного в какую-то тайну мироздания, скрытую от взрослых людей. Над ним склонился взрослый человек, видимо, мать, потому что рамкой картины было срезано лицо, и она внимательно всматривалась в малыша, а он смотрел вот в это бесконечное пространство своим всезнающим взглядом. И всякий раз, бывая у Дмитрия Евгеньевича, я не могла оторвать глаз от этой картины. Он мне даже обещал ее подарить, шутливо добавляя: «если будете хорошо себя вести». Но после его смерти картина куда-то пропала.

Кроме того, на стене напротив окна было запоминающееся полотно Григорьева[18]. Парижские сумерки, улица с фонарями, кофейнями, вывесками. На улице — человек в котелке, который повернул к зрителю голову, и мы видим его лицо: трагическое, опустошенное. Это лицо человека, который очень многое пережил, многое изведал. Видимо, это 1920-е или 1930-е годы. «Двадцатый век. Еще бездомней. Еще страшнее жизни мгла…» Таким образом, в доме у Дмитрия Евгеньевича, как и у Виктора Андрониковича, были стены, которые многое могли поведать о своих хозяевах.

Самыми интересными были разговоры. Эти разговоры, никогда не поверхностные, требовали полной собранности и самоотдачи, интенсивности и глубины мыслей, доверительности высказываний. Мне очень дорого, что мой учитель подарил мне свою книгу «Поэзия и проза Ал. Блока» с надписью «Оле, дорогому другу». Я с благоговением храню его письма и открытки. То, что он сообщает в них, всегда очень глубоко, очень искренне, очень тепло. И в то же время от этих писем веет каким-то высоким одиночеством. Наверное, выдающиеся люди всегда одиноки. Может быть, я отчасти его одиночество скрашивала, не знаю. Во всяком случае, мне были бесконечно интересны наши встречи и разговоры. Вот такие люди встречались на пути, и это было и остается главным достоянием жизни.

В то время, когда я поступила в университет, его ректором был академик Кирилл Яковлевич Кондратьев[19], знаменитый физик. Он занимался проблемами климата, был знаком со многими выдающимися людьми, в том числе, насколько я знаю, у него в доме не раз бывал Алексей Леонов — легендарный наш космонавт. Какие-то приборы, которые были важны для исследований, проводимых Кондратьевым, космонавты с удовольствием брали на свои корабли, работали с ними, сообщали о результатах. Кондратьеву с готовностью помогали и те, кто опускался в батискафах на дно морское. Кирилл Яковлевич был знаком со знаменитым исследователем морских глубин Ж.- И. Кусто[20]. Они плодотворно сотрудничали. С Кириллом Яковлевичем и его супругой Светланой Ивановной я познакомилась уже после окончания университета. У них была дача в Комарово, где мы отмечали Новый год и Рождество. Нас с детьми ждали какие-нибудь экзотические подарочки из разных стран, куда Кирилл Яковлевич ездил в научные командировки. Его имя было всемирно известным. Но в первый период жизни его судьба складывалась нелегко, семья жила бедно. Способный мальчик, тем не менее, прекрасно учился. Он с огромной признательностью вспоминал своего школьного учителя математики и навещал его до самой смерти. Со студенческой скамьи Кирилл Кондратьев ушел на фронт, так что он знал о войне не понаслышке, был серьезно ранен. Может быть, фронтовая закалка сделала его несгибаемым в правде, которую он высказывал напрямик с высоких трибун — как в своей стране, так и зарубежом, невзирая на засилье «общепринятых мнений» ученого сообщества, за которыми нередко скрывались чьи-то коммерческие интересы. Например, Кондратьев именно по этой причине был убежденным противником Киотского протокола. Как всякий крупный человек, Кирилл Яковлевич был очень прост в общении и очень масштабен в своих мыслях.

Все перечисленные мною ученые нашего университета были людьми, которых глубоко заботила судьба страны, судьба мира, судьба человечества. Их отличала удивительная честность — и научная, и человеческая, которая не допускала оглядки на какие-то общие тенденции или авторитеты. На конъюнктуру они не были способны. Это были люди, которые являли пример самостояния мысли и личного достоинства, жизненной этики, свободных и в то же время ответственных суждений обо всём, что происходило в это время в стране и в мире. И в этом отношении они давали своего рода уроки, которые обязательно нужно было усвоить.

Когда я писала научные работы, у меня был такой прием: я все это время старалась читать статьи, порой не относящиеся к моей теме, но очень высокого уровня, чтобы видеть некую планку, до которой нужно допрыгнуть, до которой надо дотянуться. Это были некие эталоны в науке, которые являлись образцами для моей собственной работы. Точно такими же «эталонными» были люди, с которыми мне привелось встречаться и общаться, и которым я бесконечно благодарна. Они всегда во мне живут. Дружба с ними драгоценна, а самопроверка через память об их прекрасных «эталонных» образах продолжается по сей день.

Спасибо большое, Ольга Борисовна, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, были ли у Вас какие-то особые памятные места на факультете, быть может, в рамках университета?

Да, на факультете было одно место, которое притягивало всех. Это было небольшое кафе, где работала легендарная буфетчица, на самом деле являвшаяся неофициальной хозяйкой факультета. Ее звали Фаина Ивановна, или тетя Фаечка. Она варила какой-то необыкновенный, очень ароматный и вкусный кофе. Мы готовы были выстаивать длинные очереди, чтобы отведать этот волшебный напиток. Кроме того, она знала едва ли не всех и каждого из нас и в лицо, и поименно. По-моему, она устраивала личные судьбы, по секрету передавая, кто кому нравится. Она была феей факультета, и мы ее обожали и чтили. Кроме того, буфет был своеобразным клубом, где велись профессиональные и сугубо личные разговоры, или просто происходил веселый галдеж. Да, это было особое место.

Факультетский двор… Тогда это был двор как двор. Сейчас он благоустроен, украшен скульптурами и являет собой уникальное, поистине «филологическое» пространство. А в те времена он был в довольно затрапезном состоянии. Зато рядом, прямо напротив факультета, была чудесная Университетская набережная. Я помню, что в первый же год моего поступления случилось наводнение. Тогда никакой дамбы и в помине не было. А наводнение было довольно серьёзное, на набережной плескалась вышедшая из берегов невская вода. И как в пушкинской поэме, у парапетов толпились люди, «любуясь брызгами, горами и блеском возмущенных вод...». Студенты то и дело забегали к главной факультетской секретарше Зинаиде Александровне, которую не любили за вредность и высокомерие, и пугали ее ужасными известиями о том, что вода вот-вот ворвется в здание и потопит ее драгоценные бумаги. На набережной вместе с нами наблюдали за впечатляющей картиной наводнения курсанты расположенных вблизи военных училищ и проходившие учебу офицеры из стран Варшавского договора; многие из них снимали зрелище разбушевавшейся Невы невиданными заграничными фотоаппаратами.

Мы бы не были настоящими филологами, если бы не написали по следам этого исторического события поэму «Наводненьице» и не поместили ее в своем рукописном журнале «Кулуары на болотах». Надо сказать, что на кое-каких не очень интересных лекциях мы делали в этот журнал разные записи. Там было много остроумного, талантливого и весьма разнообразного. Это были отклики на происходившие на факультете и в общежитиях события, словесные портретные зарисовки «коллег», стихотворные экспромты. Поэтому «Кулуары на болотах» до сих пор являются очень важным историческим источником, содержащим сведения о том, каким был университет того времени, и чем занимались в его стенах так называемые «лирики». Журнал до сих пор хранится у одной из моих однокурсниц, Татьяны Федоровны Волковой. Ныне она профессор, специалист по древнерусской литературе, преподает в Сыктывкарском университете. Но при этом она весьма гордится тем, что является главным хранителем наших студенческих опусов — отголосков того давнего благословенного времени.

Мы, «лирики» и «руссалки» (двойное «с» указывает на принадлежность русскому отделению), очень дружили с физиками. Прежде всего, физиками-теоретиками из Политехнического института, не шутите. Они, (как и мы, конечно) во многих отношениях были талантливыми людьми. Некоторые из них писали стихи, пели под гитару. Это было романтическое время, славная эпоха авторской песни. Среди этих физиков, которые одновременно в душе были лириками, был, например, Хан Манувахов[21]. Он сочинял изумительные романсы на слова Н. Гумилёва и на свои собственные стихи, переводил с персидского поэзию Низами. Он входил в круг людей, которые потом стали печататься и приобрели определенное значение в культуре Бронзового века. Таковы были, например, Борис Куприянов[22], Виктор Ширали[23] («Ширали ты моё, Ширали», — в шутку писал Хан, пародируя Есенина). Так что у нас была дружная компания физиков и лириков, и мы прекрасно понимали друг друга. Никаких противостояний между нами не было, — наоборот, это был настоящий творческий союз. С Ханом мы дружим до сих пор. У него вышло несколько прекрасных книг, и женат он, между прочим, на одной из наших лингвистических «филологинь», Валентине Калиновской[24].

Но, отвечая на Ваш вопрос, постараюсь еще что-то вспомнить о наших излюбленных «локусах». После экзаменов мы ходили в «Лягушатник» на Невском, где было очень вкусное мороженое, или в кафе «Фрегат» на Васильевском острове. Во «Фрегате» отмечались также дни рождения. А просто пообедать, дешево и сердито, можно было в Академической столовой или в «Восьмерке». Гранит науки грызли в университетской библиотеке им. Горького, или, сокращенно, «Горьковке». А в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, или просто Публичке, было нечто вроде интеллектуального дискуссионного клуба, тонувшего в клубах (позволю себе каламбур) сигаретного дыма, именно поэтому меня это место совсем не привлекало. Притягательной была Петропавловка, находившаяся напротив филфака, через Неву. Туда зимой можно было пройти по льду, а летом разрешалось плавать: вода в Неве тогда была еще такого состава, что не представляла опасности для жизни.

А в живописном холмистом поселке Кавголово мы сдавали зимой зачеты по физкультуре: надо было пробежать на лыжах три больших круга за определенное время. Мне, родившейся в солнечном бесснежном Тбилиси, это, мягко говоря, давалось сложно. Я помню, что в конце первого семестра меня на зачете в первый раз в жизни (!) поставили на лыжи, толкнули, и я полетела с горки неизвестно куда и неведомо как. Падала, поднималась, теряла палки и варежки, мне их отдавали те, кто догонял и перегонял меня. Но почему-то, каким-то чудом, я сдала этот зачет — видно, мною был едва пройден один круг, а его ошибочно приняли за завершенный третий. Зато с зачетом по плаванию не было никаких сложностей.

Спасибо большое, Ольга Борисовна. Давайте немножко отойдем от темы филологического факультета. Расскажите, пожалуйста, о своей учебе в Ленинградском институте театра, музыки и кино в 70-е годы.

Дело в том, что после окончания университета я уехала домой в Тбилиси. Но потом мои самоотверженные родители, понимая, что для меня очень дорог город моей alma mater, и что именно в Питере я могла бы найти настоящее место в жизни, решили осуществить обмен квартир (тогда жилье нельзя было продавать или покупать, оно не было собственностью).

Мы нашли обмен и переехали в коммунальную квартиру на нынешней Фурштатской улице, тогда это была улица Петра Лаврова, и я сама нашла себе работу на близлежащей улице Войнова (ныне Шпалерной). Шла-шла – и нашла. Как в сказке. Здесь находился Ленинградский Государственный архив литературы и искусства, где я стала младшим научным сотрудником. Наступил в жизни новый поворот, и он оказался счастливым, поскольку мне и еще двум сотрудникам поручили обрабатывать архивы Эрмитажа. Сами архивы были очень интересны. Ими заведовала Вера Петровна Колокольникова, чудесный человек и опытный архивист. Она хорошо помнила легендарного директора Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели[25] и много о нем рассказывала. А самое замечательное состояло в том, что нам можно было каждый день с утра, еще до прихода посетителей, ходить по залам великого музея, пребывать в сосредоточенной тишине наедине с шедеврами. Это был подарок судьбы.

В тот год не было приема в аспирантуру на наш факультет, но зато оказалось несколько аспирантских мест в Научном отделе Института театра, музыки и кинематографии. Дмитрий Евгеньевич Максимов и Григорий Абрамович Бялый дали мне рекомендацию в аспирантуру ЛГИТМиКа. Времени для подготовки было очень мало, и я готовилась дней десять, чуть ли не на спор, что поступлю, — ведь о театроведении у меня были тогда весьма смутные представления. Но я обложилась книгами, имея инструментарий, данный мне во время учебы в университете, и действительно справилась с этой непростой задачей: получила свои пятерки и была принята в аспирантуру.

Моим научным руководителем стал Юрий Александрович Головашенко[26], известный критик и театровед, человек независимого характера, аристократического склада ума и утонченного эстетического вкуса. Он был знаком с Таировым[27] и Алисой Коонен[28]. Хорошо знал легендарного главного режиссера Театра Комедии Николая Акимова, который, будучи еще и неповторимо ярким, умным и зорким художником, создал весьма выразительный и психологически точный его портрет.

Ю. А. Головашенко был превосходным рассказчиком, талантливым ученым. Но, к сожалению, он руководил мною только на протяжении года, а потом тяжело заболел, и у нас с ним сложились отношения не аспирантки и научного руководителя, а человека и человека, потому что к тому времени умерла в результате онкологической болезни его супруга Мария Ивановна, чудесная, чуткая, очень добрая женщина. Юрий Александрович остался один, и вскоре его постиг тот же недуг.

Он жил во дворе того же дома, где находится институт — на Исаакиевской площади, 5. И я к нему прибегала после занятий, выполняла его поручения, кормила его, вызывала «скорую помощь». Помогала, как могла. К сожалению, через несколько месяцев он скончался. Я была предоставлена самой себе в написании своей диссертационной работы. Причем ее тема долго не утверждалась, потому что я хотела писать о театральных постановках романов Достоевского, но это почему-то вызвало возражения со стороны некоторых членов Ученого совета. В конце концов, мне разрешили взять гораздо более широкую тему: «Роман и театр». Тема предполагала серьезный теоретический подход, связанный с причинами и результатами взаимодействия большой прозы и театра. В то же время в работе была прослежена история сближения и встречи двух столь разных и, как оказалось, необходимых друг другу искусств. Кстати, в диссертацию все же была включена сценическая история произведений дорогого мне Достоевского.

В 1978 году я защитила кандидатскую диссертацию. Ее прочитал и всецело поддержал Георгий Александрович Товстоногов, за что я ему очень признательна. Монография «Большая проза и русский театр» была опубликована уже в нашем университетском издательстве и выдержала два издания (2003, 2004 гг.).

А знания, полученные в аспирантуре и во время написания научного труда, пригодились мне для разработки курсов лекций по истории русского и западноевропейского театра. Всё накопленное в жизни когда-нибудь пригождается.

Спасибо большое. Не могли бы вы рассказать немного о Вашем знакомстве с композитором Свиридовым?

Я познакомилась с Георгием Васильевичем Свиридовым во время обучения в аспирантуре. Тогда в институте училось немало талантливых молодых людей, и некоторые стали моими, можно сказать, пожизненными друзьями, например, Александр Леонидович Казин (ныне известный философ, научный руководитель РИИИ) и Станислав Александрович Королев, человек музыкально и духовно необыкновенно одаренный. К сожалению, он уже ушел от нас.

Среди аспирантов нашего института был племянник Георгия Свиридова Александр Сергеевич Белоненко[29]. Он являлся специалистом по древнерусской музыке. Тем не менее, он неожиданно пригласил меня стать соавтором статьи о «Пушкинском венке» Свиридова. Это было новое произведение композитора, и Московский камерный хор под руководством Владимира Минина[30] впервые исполнил его. «Пушкинский венок» — это музыкальный цикл, конгениальный пушкинской поэзии. Я с огромным увлечением работала над предложенной темой. Конечно, Александр Сергеевич обеспечивал музыковедческую основу статьи, а я вносила свой вклад как литературовед, как человек, который всю жизнь преклонялся перед гением Пушкина и всю жизнь занимался его творениями, находя в них всё новые грани и, наряду с блестящей формой, несказанную глубину, необычайную точность мысли. И поэтому я задалась вопросом, почему Свиридов отобрал именно эти тексты, почему они, казалось бы, столь разные, стали единым циклом, и какие внутренние связи существуют между всеми номерами «Пушкинского венка».

Свиридов — удивительно вдумчивый читатель. Он действительно, как никто другой, был способен постичь и адекватно передать пушкинское слово в музыке. Свиридов вообще много размышлял о значении слова в своем музыкальном творчестве. Это значение огромно, потому что музыка, по словам композитора, выражает душу, а слово дает смысл. Соединение душевного чувства и духовного смысла — это то, что рождает великую музыку Свиридова и что в полной мере проявилось и в «Пушкинском венке». Мы с А. С. Белоненко подробно и внимательно написали о каждом входящем в него номере и о цикле в целом.

Композитору понравилась наша статья, и тогда-то мы познакомились. Георгий Васильевич бывал в нашем городе, репетировал с хором Капеллы, которым дирижировал его младший друг и единомышленник Владислав Чернушенко[31], навещал любимую сестру Тамару Васильевну и племянников, и в такие его приезды мы встречались, разговаривали на разные темы. Бывала я и в Перхушкове под Москвой, где композитор снимал дачу, и там тоже происходили оживленные разговоры на разные темы. Всякий крупный художник — это необыкновенная личность. Огромный масштаб личности Свиридова я поняла и оценила во время этих встреч. Сила, точность, глубина слова присутствовали в самой обычной беседе, где не было никаких специальных высоких тем. Но любая тема, которая затрагивалась в разговоре, обретала объем и порождала вспышки блестящих мыслей. Поэтому, безусловно, это были незабываемые разговоры и встречи. Кроме того, домашняя обстановка давала возможность увидеть человека с неофициальной, простой и естественной стороны, в живой непосредственности самовыражения личности.

Георгий Васильевич обладал очень ярким чувством юмора. Он был замечательно артистичен, когда свои оригинальные шуточки запускал в пространство. И еще на даче в Перхушкове мне запомнилась чудесная кошка, которая его обожала, по имени Кисюра. Едва ли не каждое утро она приносила в подарок хозяину мышку и клала ее на рояль – понимала, что это центральное место в доме. Она также периодически рожала котят, однако за котятами ухаживала другая, бездетная кошка. А Кисюра как собачка ходила за Георгием Васильевичем даже в лес. Он был заядлым грибником и рыбаком, обожал природу, понимал ее, и вот Кисюра за ним повсюду следовала. Известный певец А. Ведерников[32], который в доме Свиридовых был своим человеком, написал очень неплохую и правдивую «картину маслом», на которой Георгий Васильевич, в сапогах и телогрейке, шествует в сторону леса с корзинкой, а Кисюра, верный друг, трется у его ноги и его сопровождает. Безусловно, дело не столько в этих трогательных мелочах, сколько в том, что человек раскрывает себя в общении с животными, с детьми, с природой. И если это большой человек, то он обязательно добрый человек: он все в себя вмещает и откликается на всякий звук живой жизни.

Георгий Васильевич много, с замечательными подробностями и яркими портретными зарисовками, рассказывал о музыкальной жизни того или иного пережитого им времени. Но в каждом из этих времен он ощущал себя как человек одинокий. Такие вершины всегда одиноки. Ему приходилось совсем не просто в своей профессиональной среде. Но вот что хотелось бы особо выделить, так это его тонкий и безупречный музыкальный слух. Слух, который не выносит ни одной фальшивой ноты. Названное качество проявлялось не только в музыке, но и в повседневной жизни. Понимаете, любая фальшивая, сомнительная нота в человеческом поведении или в беседе как-то совершенно им отвергалась, воспринималась крайне болезненно. Он обладал абсолютным слухом, не только музыкальным, но и нравственным.

Я помню, как он репетировал с Еленой Образцовой[33] очередной вокальный цикл. Как раз во время моего посещения Свиридов писал музыку на блоковский цикл «На поле Куликовом», мне повезло. И я стала свидетелем, как он бился над одной только строчкой: «Над Непрядвой лебеди кричали, и опять, опять они кричат». Ему интонационно нужно было акцентировать эту музыкальную фразу, потому что она очень символична. Крик лебедей – это сигнал беды, которая не раз нависала над русской землёй. И вновь и вновь, и опять, и опять повторяется этот крик, звучит этот тревожный сигнал. Вот это слово «опять» для Блока было очень важно: поэт считал, что каждое поколение русских людей выходит на своё Куликово поле. «Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал, – молись», – такова одна из важнейших мыслей поэта. И Свиридов этот смысловой посыл очень хорошо понимал. Опять сгущаются тучи над Россией, опять кричат своими пророческими голосами лебеди… И композитор хотел это интонационно выделить, выявить в музыкальной фразе.

И точно так же над каждой фразой, каждым словом и звуком он работал с Еленой Васильевной Образцовой, которая с готовностью и пониманием терпела все его беспощадные требования и даже крики. Терпела громы и молнии, которые не только над ней, но и над другими головами тоже нередко гремели и сверкали. Зато это был настоящий творческий союз учителя и ученицы. Это была «работа до седьмого пота», замечательная по тем результатом, которых они вместе, в конце концов, добивались.

Древние мудрецы говорили: «Отдай кровь – прими дух». Такова цена за всё настоящее в жизни и творчестве. Это нужно помнить. А я желаю вам всем только настоящего – трудов, книг, друзей, отношений. И во всем этом – настоящей Радости.

Спасибо большое.

[1] Вахтанг Горгасали (440 – 502) – царь Иберийского царства, последний царь эпохи грузинской античности. Основал Тбилиси, вошёл в четвёрку самых известных грузинский царей.

[2] Михаил Семёнович Воронцов (1782 – 1856) – наместник России на Кавказе во второй половине XIX века.

[3] Алексей Владимирович Баталов (1928 – 2017) – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог, мастер художественного слова, общественный деятель. Народный артист СССР.

[4] Берков Павел Наумович (1896-1969) — советский литературовед, историк литературы, переводчик. Признанный специалист по русской литературе XVIII в.

[5] Нина Александровна Жирмунская (1919 – 1991) – советский литературовед и переводчик, специалист по французской и немецкой литературе XVII—XVIII веков, кандидат филологических наук.

[6] Григорий Абрамович Бялый (1905 – 1987) – советский литературовед, литературный критик, специалист по истории русской литературы XIX века, профессор Ленинградского государственного университета.

[7] Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904 – 1987) – советский литературовед, историк литературы, поэт, мемуарист. Доктор филологических наук. Был руководителем Блоковского литературного семинара на филологическом факультете Ленинградского государственного университета.

[8] Юрий Константинович Герасимов (1923 – 2003) – советский и российский литературовед.

[9] Аркадий Андреевич Мухин (1867 – 1942) – российский педагог, преподаватель русского языка, латинского и греческого языков и логики в Николаевской Царскосельской гимназии в 1891-1906 гг., впоследствии - директор петербургской 4-й Ларинской гимназии

[10] Николай Николаевич Пунин (1888 – 1953) – российский и советский историк и теоретик искусства, художественный критик, педагог, один из организаторов системы художественного образования и музейного дела в СССР. Одна из ключевых фигур авангарда.

[11] Иннокентий Фёдорович Анненский (1855 – 1909) – российский поэт, драматург и переводчик, критик. Исследователь литературы и языка, директор мужской Царскосельской гимназии.

[12] Михаил Михайлович Кралин (1948 – 2019) – советский и российский поэт, ахматовед, литературовед, филолог, исследователь поэзии Серебряного века.

[13] Игорь Павлович Смирнов (род. 1941) – советский и немецкий философ и филолог, теоретик литературы, культуролог, профессор Констанцского университета.

[14] Виктор Андроникович Мануйлов (1903 – 1987) – советский литературовед, мемуарист и сценарист, профессор, доктор филологических наук, пушкинист и лермонтовед.

[15] Борис Владимирович Клюев (1944 – 2020) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный педагог, профессор; народный артист Российской Федерации.

[16] Максимилиан Александрович Волошин (1877 – 1932) – российский поэт-символист и художник, литературный критик и искусствовед..

[17] Разумник Васильевич Иванов-Разумник (настоящая фамилия Иванов) (1878 – 1946) – российский и советский литературный критик, публицист неонароднического направления, историк русской литературы и общественной мысли

[18] Григорьев Борис Дмитриевич (1886 – 1939) – российский и советский художник-модернист, яркий представитель стиля «авангард», разносторонне одаренный человек и творец русского Серебряного века.

[19] Кирилл Яковлевич Кондратьев (1920 – 2006) – выдающийся геофизик, крупнейший специалист в области физики атмосферы, климата, глобальной экологии. Был ректором ЛГУ с 1964 по 1970 гг.

[20] Жак-Ив Кусто (1910 – 1997) – французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель, автор множества книг и фильмов. Совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году разработал и испытал акваланг

[21]Хан Исаевич Манувахов – советский поэт, переводчик, издатель. С 1969 по 1971 годы с неизменным успехом выступал на вечерах поэзии и музыки в Ленинградском Союзе писателей на улице Воинова (ныне Шпалерная).

[22] Борис Леонидович Куприянов (род. в 1949) — советский поэт, представитель неофициальной литературы Ленинграда. Участвовал в домашних чтениях у Д. Дара, посещал ЛИТО Гл. Семенова, выступал на вечерах поэзии и музыки, организованных И. Маляровой. Впоследствии стал священнослужителем.

[23] Виктор Гейдарович Ширали (род. в 1945) — поэт, прозаик. Один из ярчайших лириков в петербургской поэзии второй половины прошлого века.

[24] Калиновская Валентина Николаевна – филолог, преподаватель кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН

[25] Иосиф Абгарович Орбели (1887-1961) — российский и советский востоковед, филолог, археолог, первый Президент Академии наук Армянской ССР, директор Эрмитажа в 1934-1951 гг.

[26] Юрий Александрович Головашенко (1910 – 1976) – советский театровед, доктор искусствоведения.

[27] Александр Яковлевич Таиров (1885 – 1950) – советский театральный актёр и режиссёр. Создатель и художественный руководитель Камерного театра. Народный артист РСФСР.

[28] Алиса Георгиевна Коонен (1889 – 1974) – русская и советская актриса, Народная артистка РСФСР, жена А.Я. Таирова

[29] Александр Сергеевич Белоненко (род. 1946) — музыковед, исследователь истории музыки, музыкально-общественный деятель, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, президент Национального Свиридовского фонда, директор Свиридовского института.

[30] Владимир Николаевич Минин (род. 1929) — советский российский хоровой дирижёр, педагог; народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

[31] Владислав Александрович Чернушенко (род.1936) — советский и российский дирижёр, хормейстер, музыкальный педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР, ректор и профессор Ленинградской/Санкт-Петербургской консерватории.

[32] Александр Филиппович Ведерников (1927 – 2018) – советский и российский оперный и камерный певец, педагог. Народный артист СССР.

[33] Елена Васильевна Образцова (1939 – 2015) – советская и российская оперная певица, актриса, педагог, профессор Московской консерватории. Солистка Большого театра. Народная артистка СССР.